用来开题的草稿被延伸成了一个小作品,正好从设计师与心理学家的角度解剖轨道交通系统中的导向视觉和体验设计标准。以及目前机制下提升我国城市轨道交通导视设计水平的瓶颈。

0. 前言

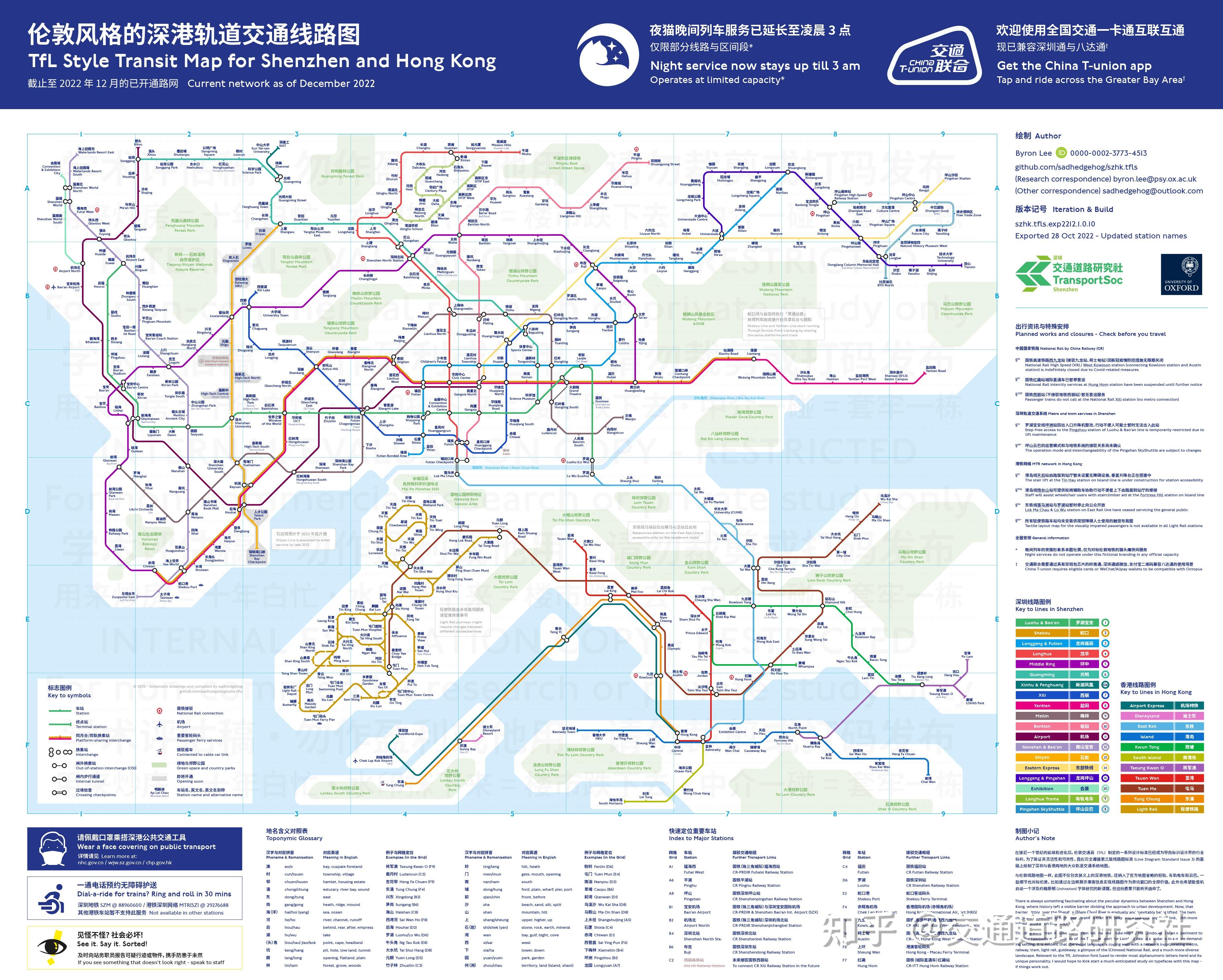

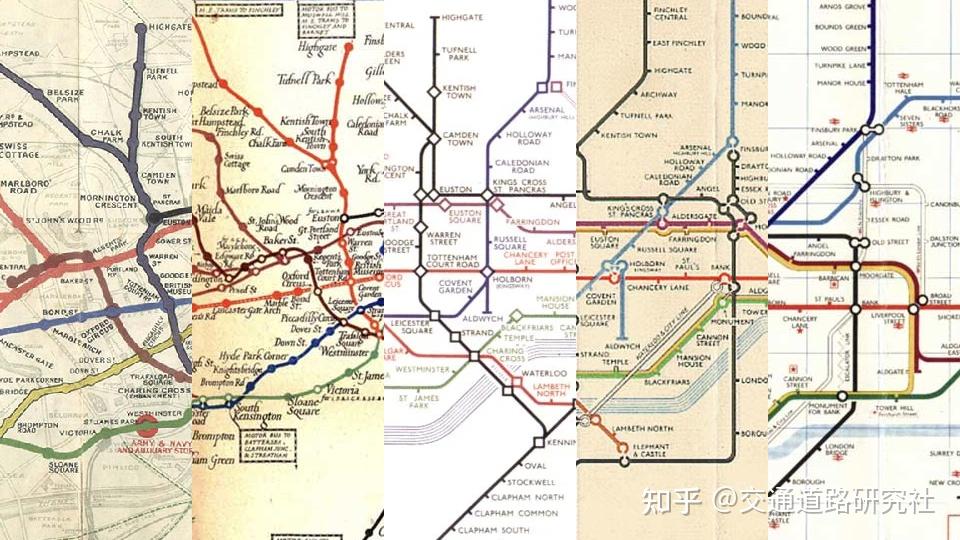

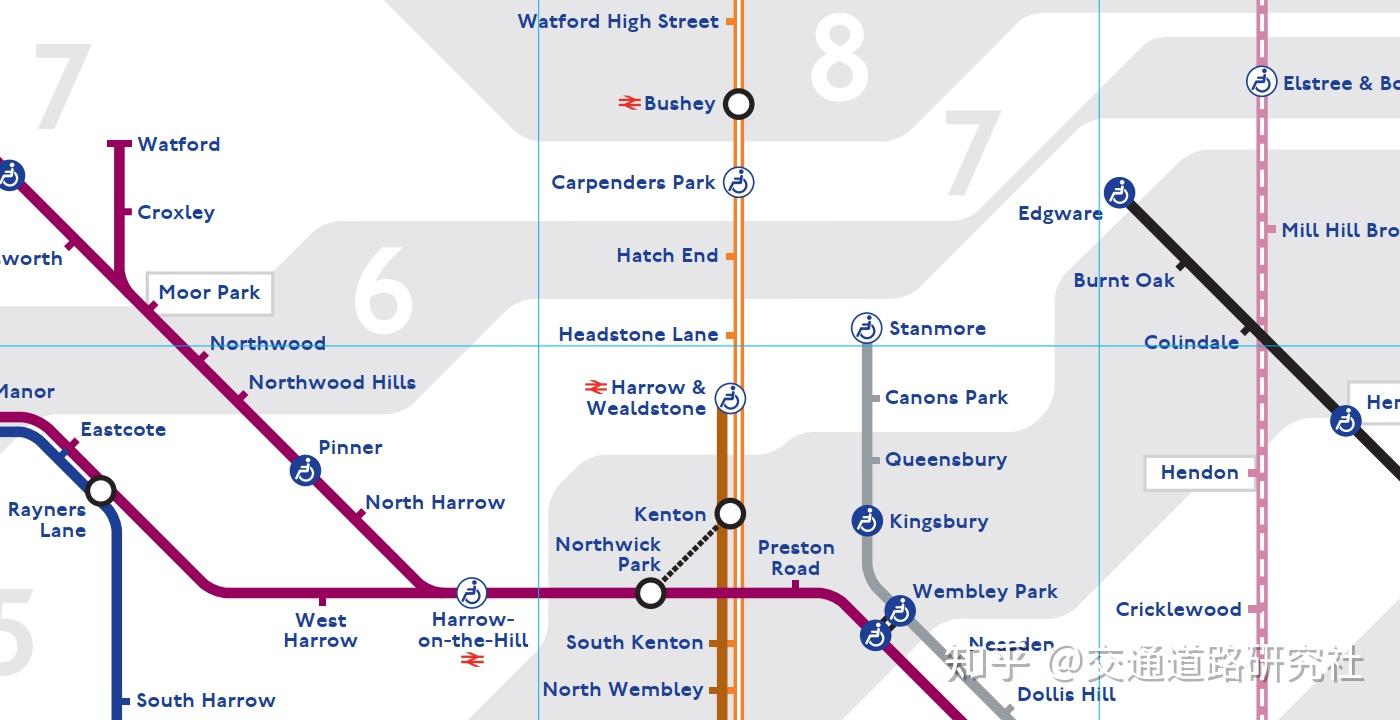

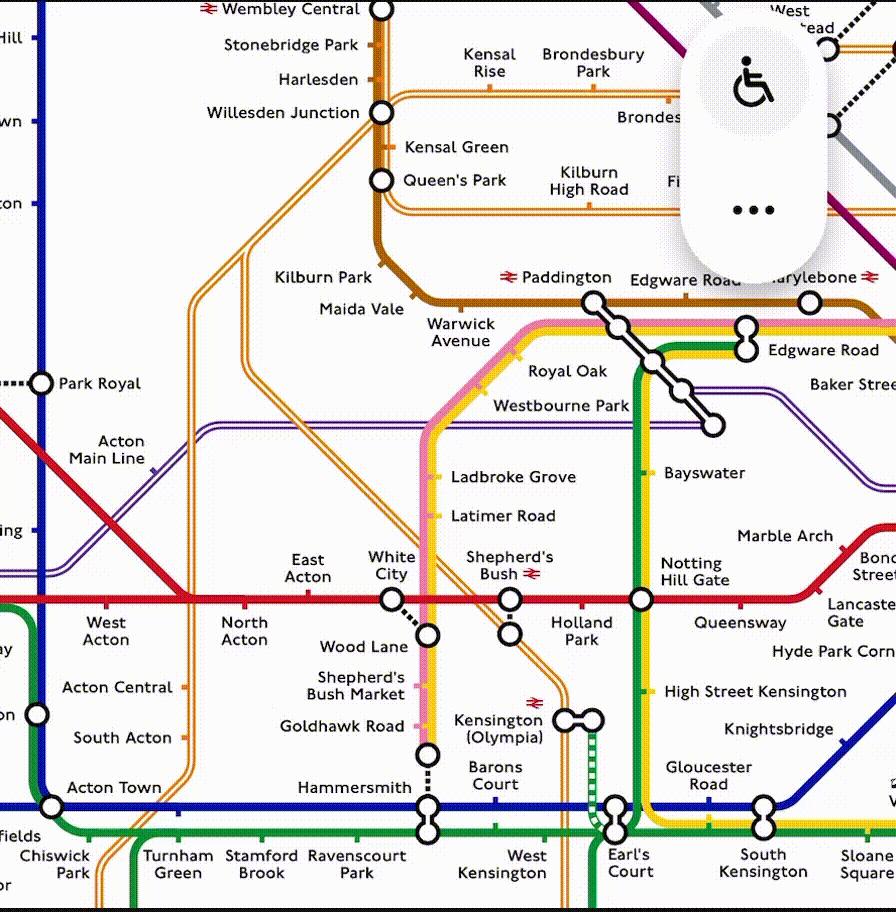

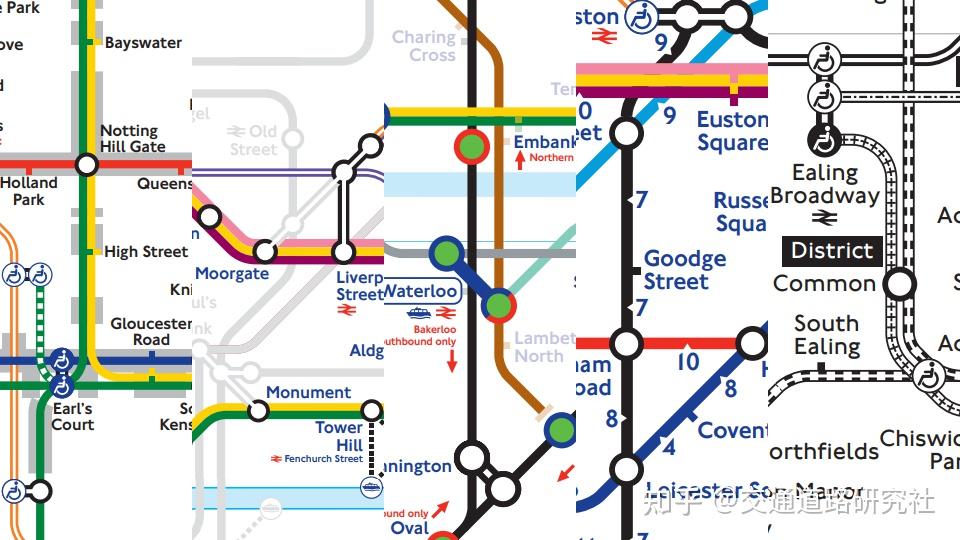

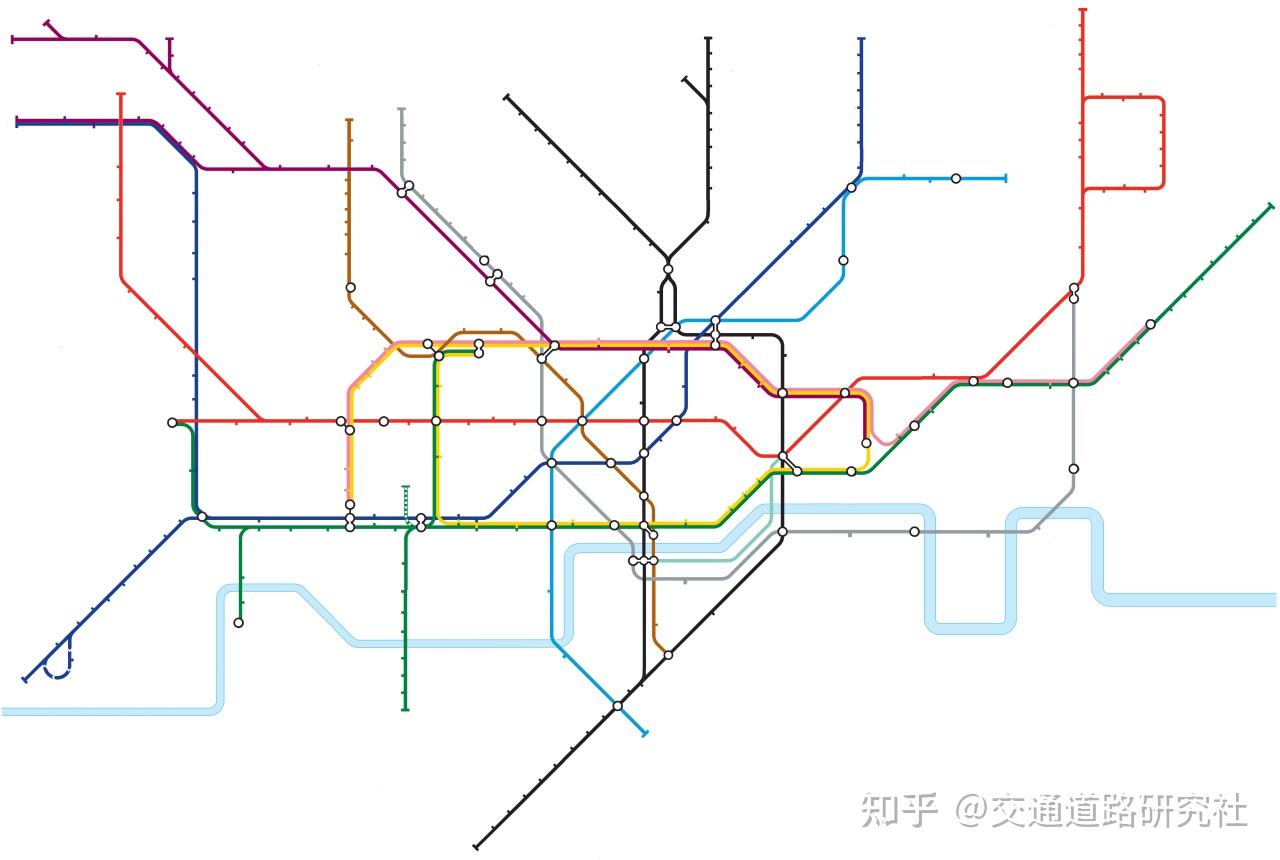

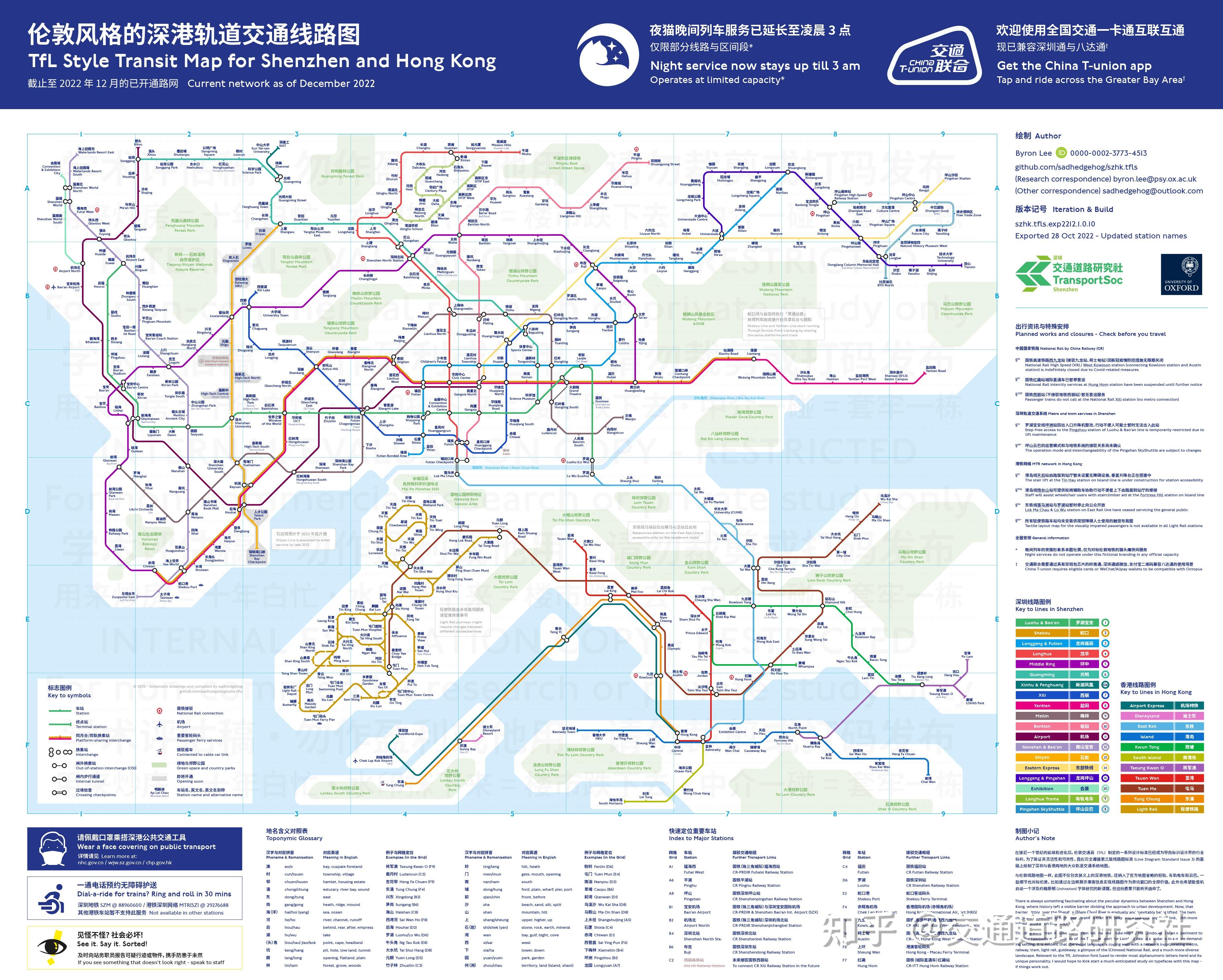

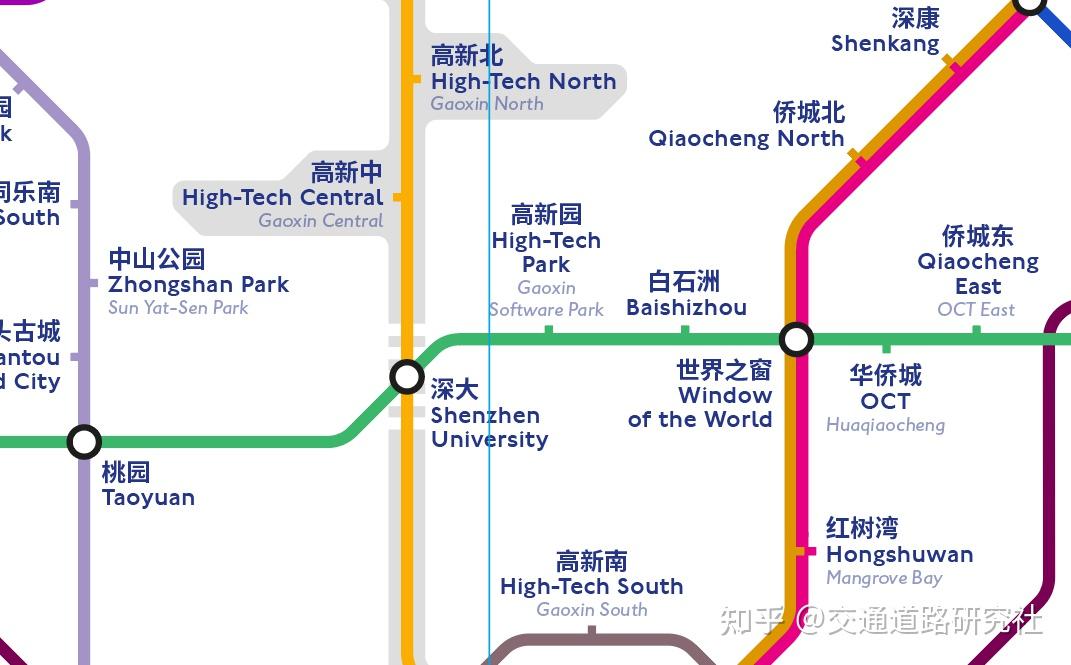

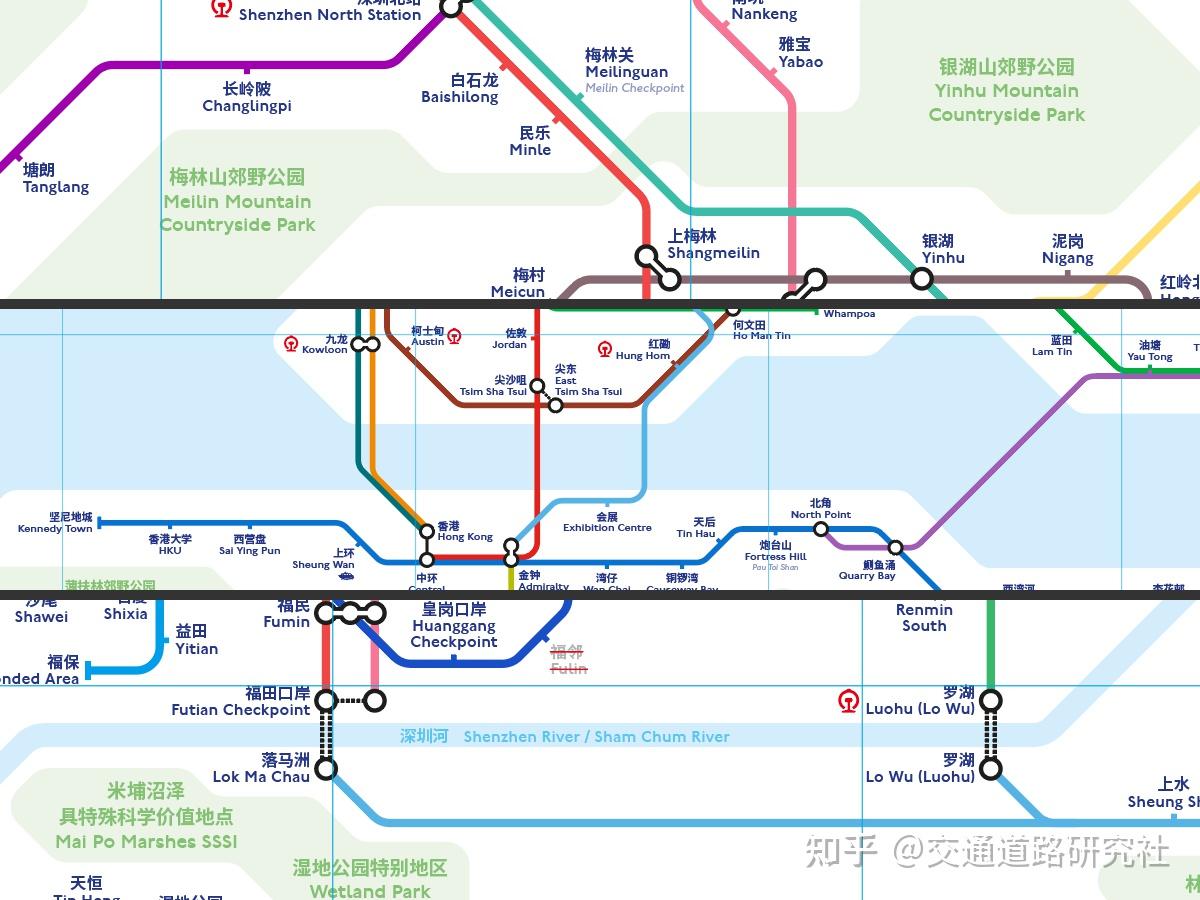

在接近一个世纪的延续和进化后,伦敦交通局 (Transport for London; TfL) 制定的一系列设计标准已经成为导向标识设计界的行业标杆。为了验证其灵活性和可用性,我在完全遵循第三版线路图标准 (Line Diagram Standard Issue 3) 的基础上绘制了深圳与香港两地的大众轨道交通系统地图。

与伦敦线路地图一样,此图不仅包含狭义上的深港地铁,还纳入了官方地图省略的轻轨、有轨电车和云巴。一些细节也对标伦敦,比如通过在边框展示乘客信息实现线路图作为资讯窗口的全部价值。

如果想把玩更大尺寸的原图,下文含高清图 (jpg @ 5653*4528 px) 及矢量图 (pdf) 地址。

1. 点评伦敦设计标准

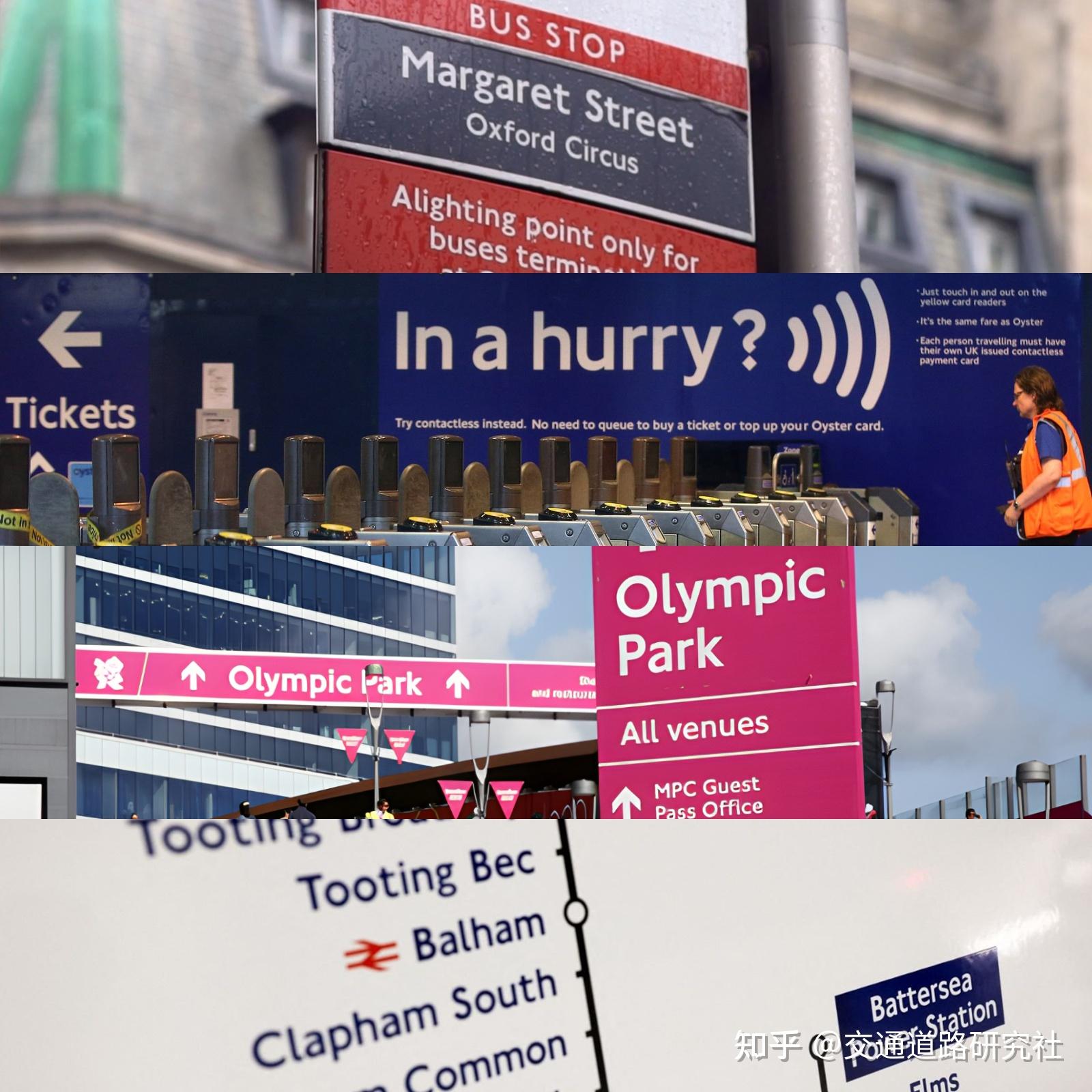

相比东亚的公共交通系统,老牌的伦敦地铁常常给人落后迂腐的印象,尤其是他们从工业革命后期运营至今日的早期线路和硬件配套。让很多游客忘不掉的是伦敦地铁那逼仄的车厢在气密性极佳(贬义)的隧道中擦出刺耳的啸鸣。但是在视觉体验设计上,伦敦交通局负责的视觉系统展现出了极高的水平,在几十年的迭代中衍生出兼顾乘客需求和路网特色的一套体系。

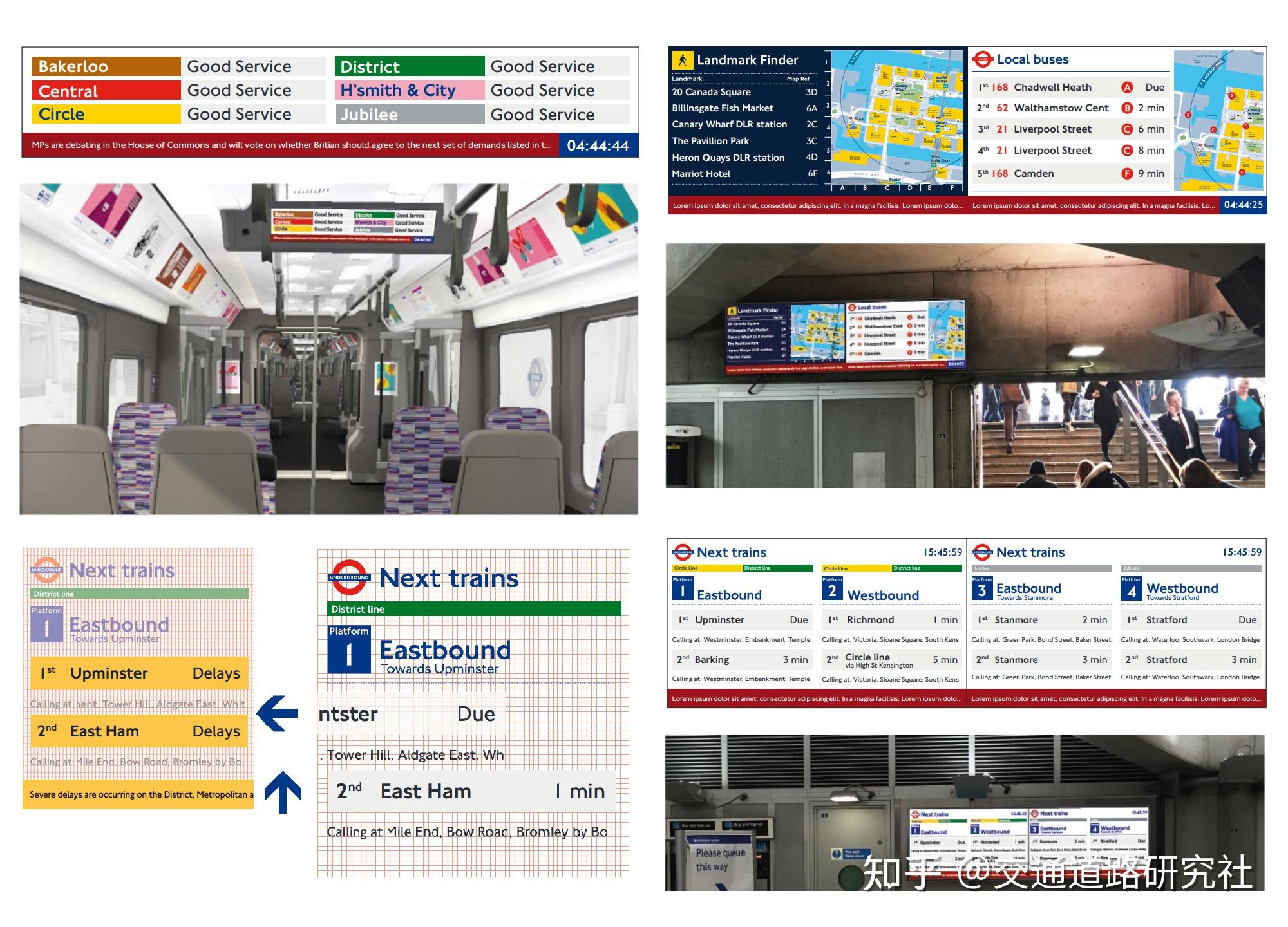

如果翻阅伦敦交通局的各类视觉手册,会发现他们的设计理念甚至有「用软件弥补硬件」的意图,这种设计价值的溢出从侧面展现出了设计团队对业务能力的自信。

如果从另一个角度看待对设计的投入,也可以算运营商对硬件限制的一种妥协,毕竟请多几个专业设计师可比买新车省钱多了,作为公共服务要对公帑负责是吧?

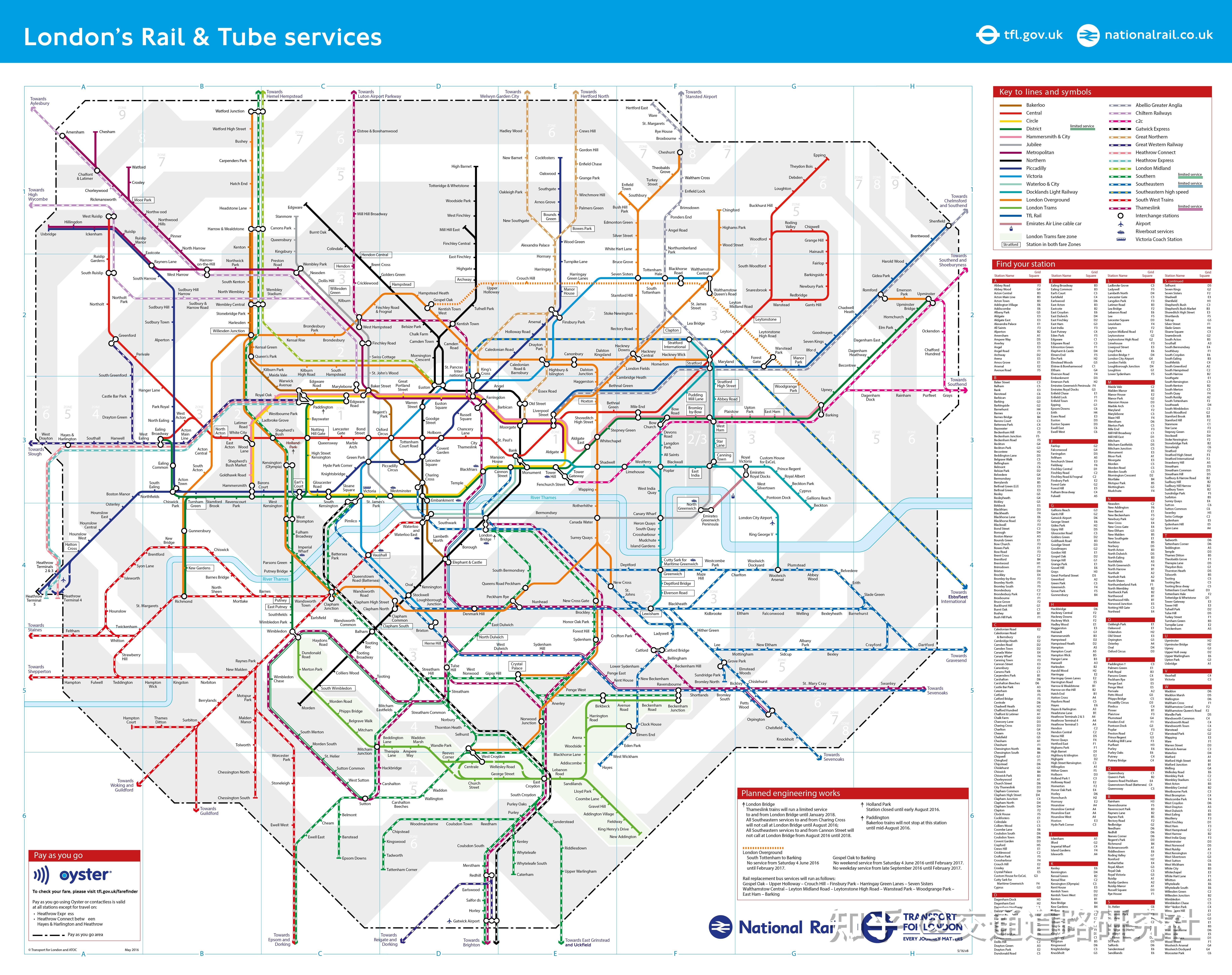

1.1. 信息量

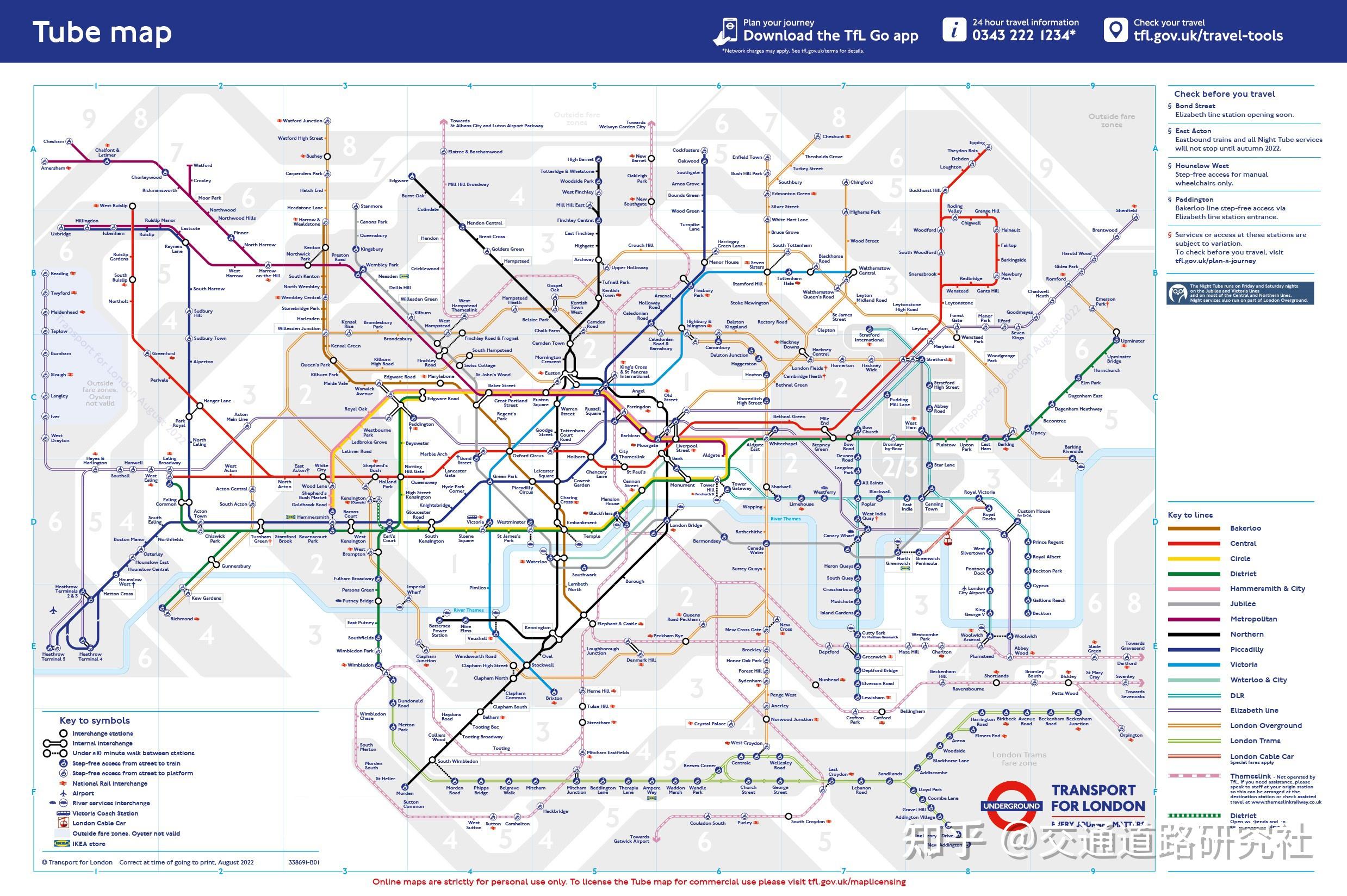

翻开伦敦的线路图,首先注意到的是上面真正的「线路图」并不占据全图,地图的边界留下了大片区域来补充乘客信息。比如停运、施工、区间段运行、夜间服务、无障碍设施的异常情况。

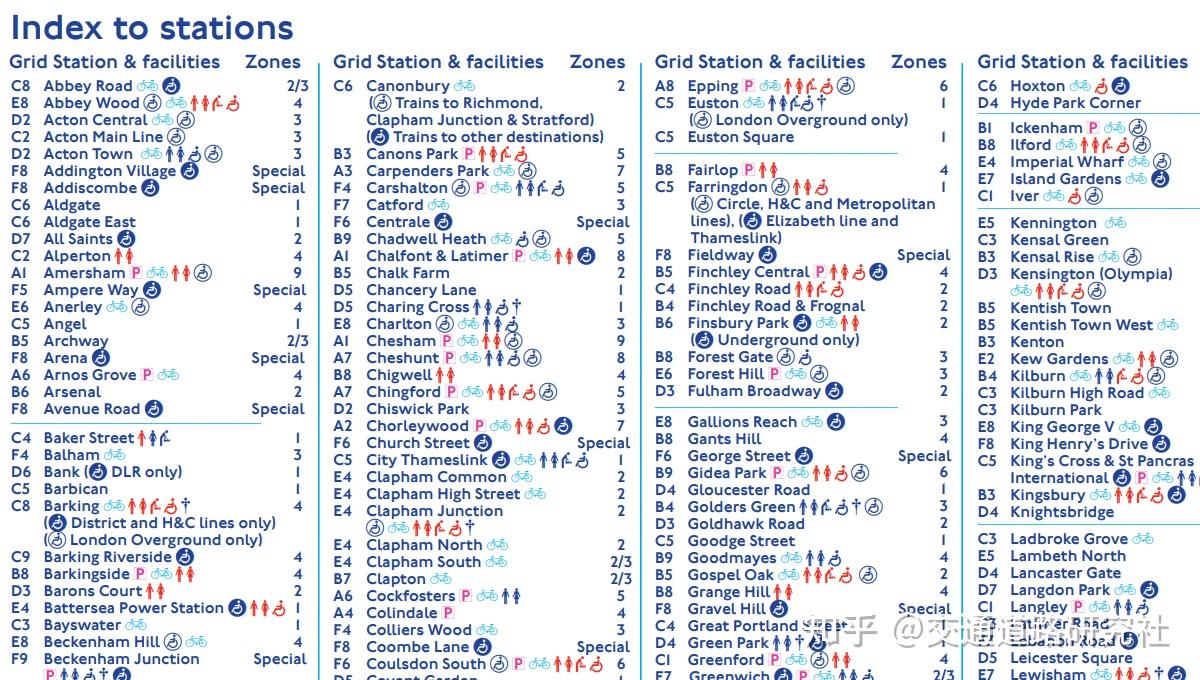

地图还套用了了网格系统,方便乘客通过索引快速定位站点。这也是网内站点数量过多以后的一个 QoL(易用性?便捷功能?)设计,对于缺少地理概念的游客格外方便。

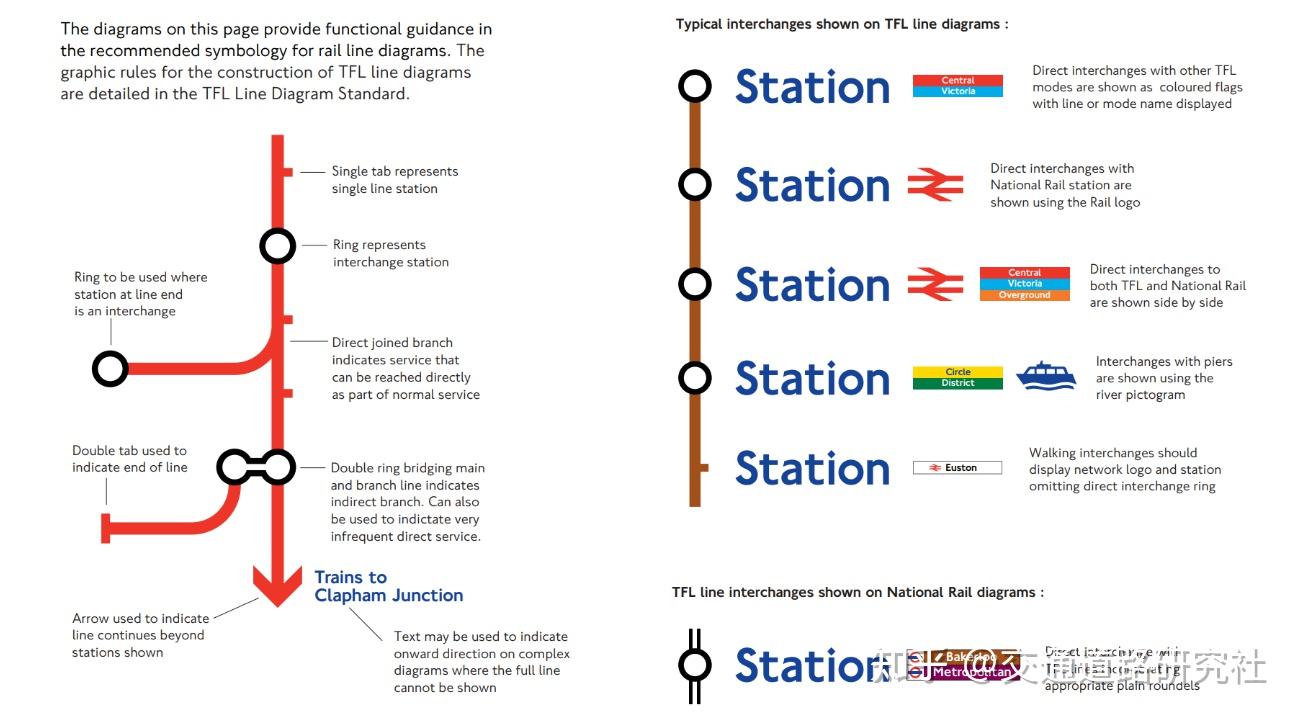

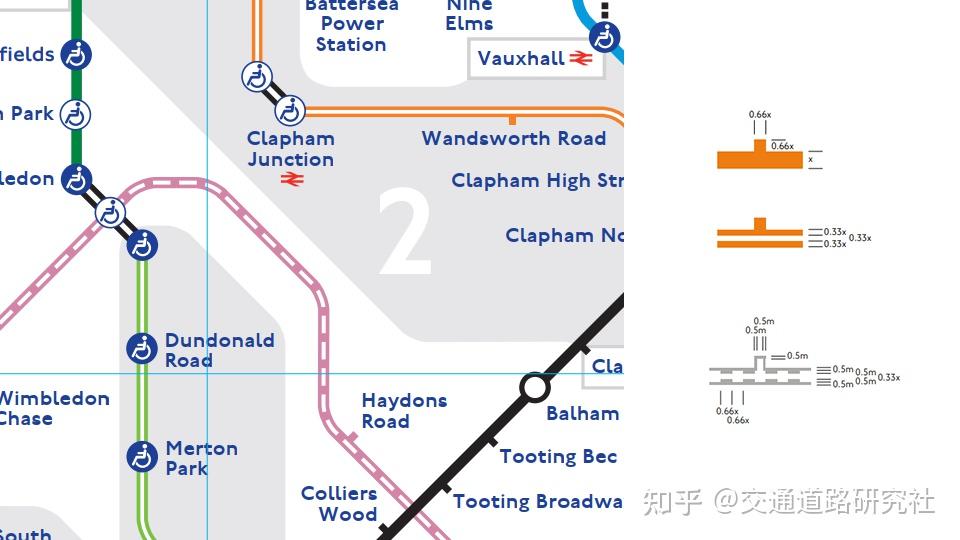

1.2. 灵活的组件

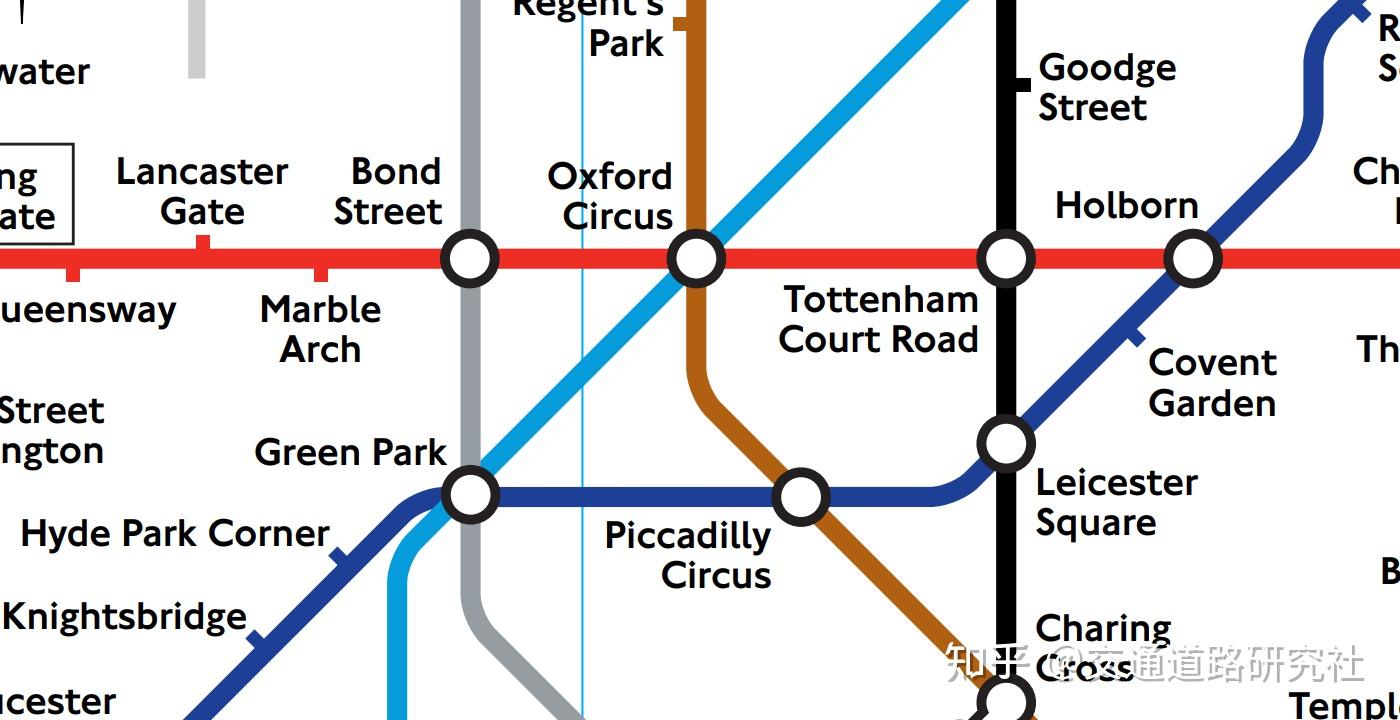

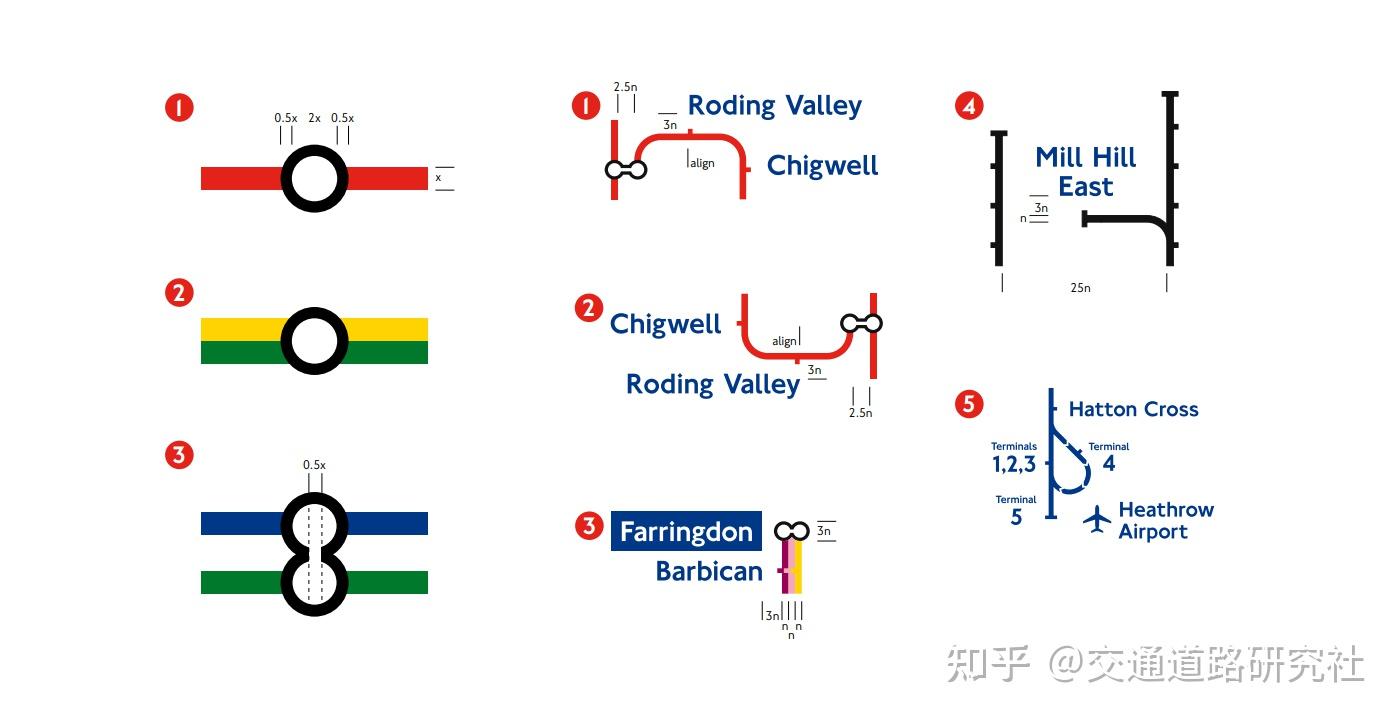

另一个其他线路图不常见的特征是使用「段块」(tick) 展示沿线不设换乘的一般车站。这样设计有三个好处:1)视觉上区分换乘站和一般车站 2) 更简洁地标记线路终点站 3)在信息密集的区域可以「指」向车站名

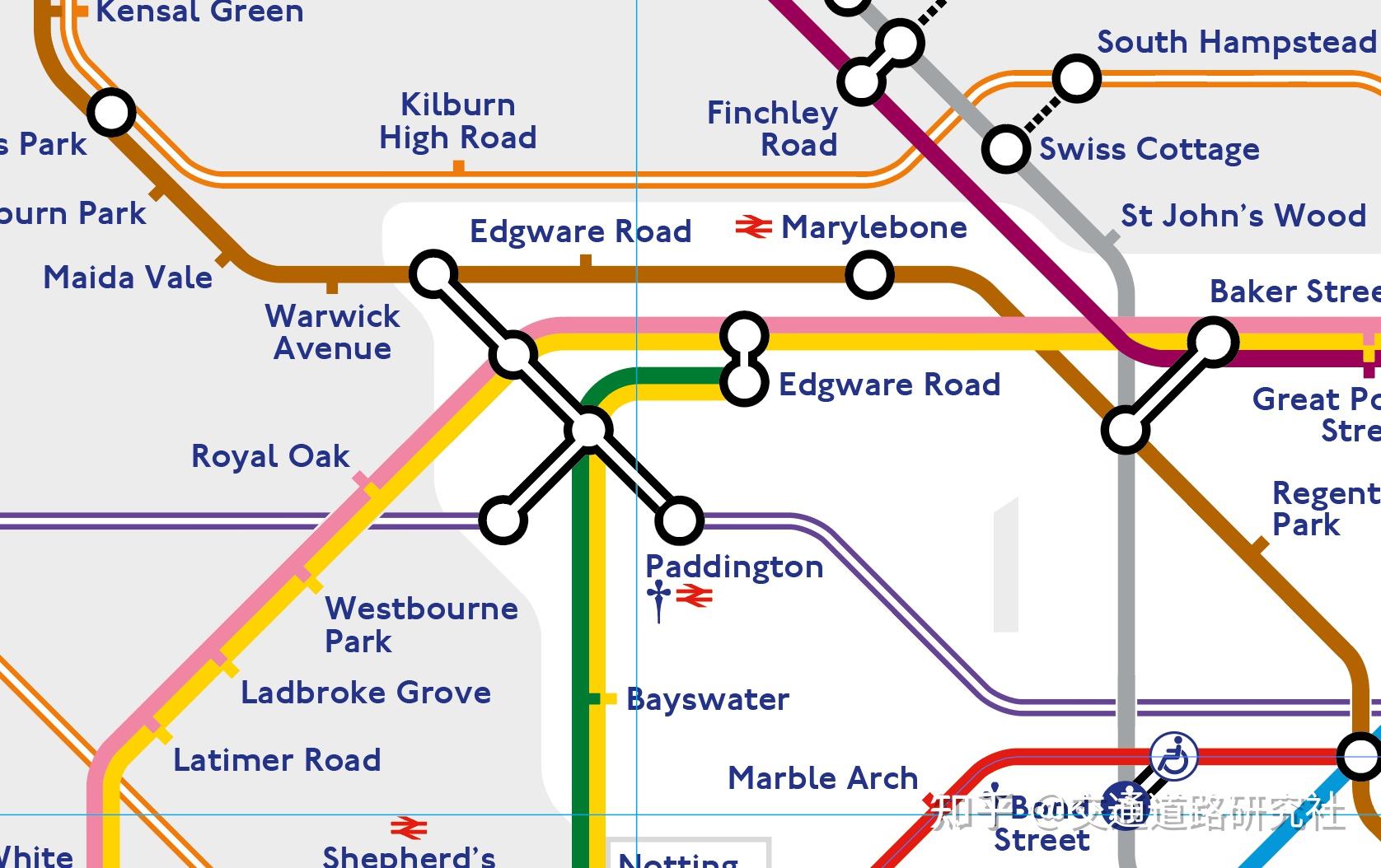

换乘站的样式还可以反应具体的换乘模式,比如同站台、同轨、换乘通道,甚至水上换乘。

另外一个关键特色是这套组件可以完整展示多条线路共享路轨和月台的换乘方式,即类似于国内上海地铁三、四号线之间的换乘模式。

1.3. 美感的实现(以及意义)

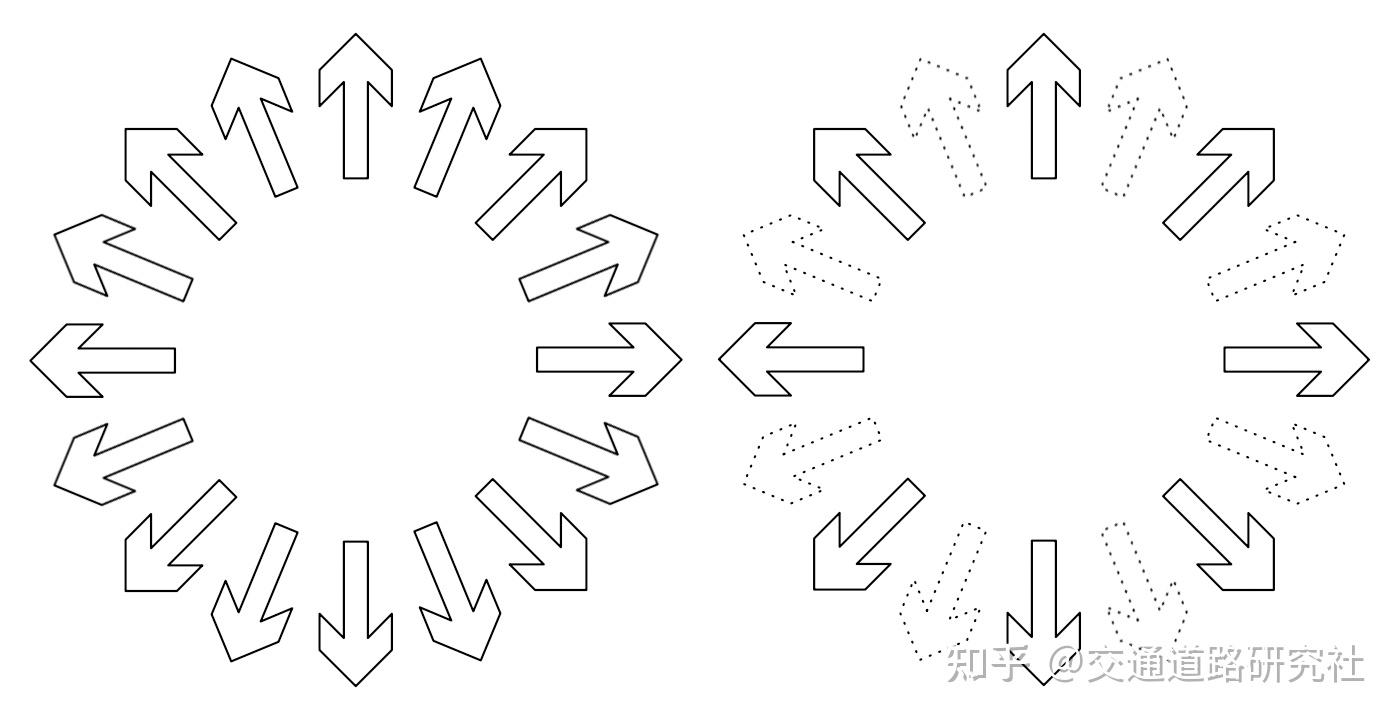

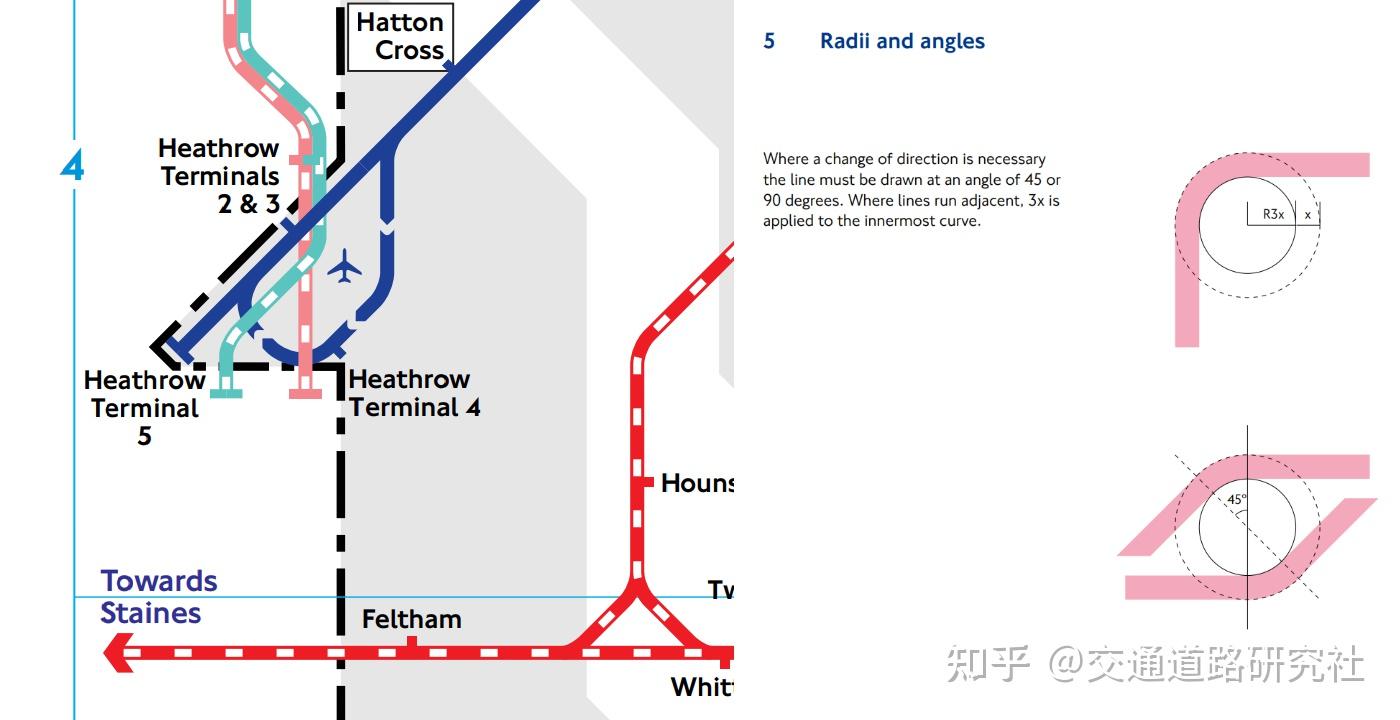

伦敦先行标准对于「线」的控制也有一套标准。首先作为拓扑图,放弃了位置的绝对关系,强调只用八个方向描述空间关系,说白了就是只画 45 度的斜线来确保空间秩序。说起来很简单,也确实是拓扑绘图的基础,但实际操作中有很多官方绘制线路图做不到这一点。

人类对分割比、对称性、方位控制、统一性、可推测性等视觉特征有非常显著的喜好 (Reber et al., 2004)。而且这些喜好不仅是主观的,还是生理学上的客观喜好(进化说认为如果不喜欢这些对认知系统负荷低的东西就容易浪费资源/能量去处理高负荷的图像,继而容易吃不够而死掉; Fiedler, 2013)。

说白了,用这些特征构图不光符合美学基础,更满足生物的原始需求。

再说统一曲率,即保证多线并行时和大角度拐弯时依然绕同一个圆心。这样在处理较急的线路时也可以展现同样的蜿蜒视觉。

同时在单向运行的区间也采用更沉浸(更贴合线路)的方式标注,不会与周边线路产生歧义。

1.4. 场景兼容

伦敦交通局这套设计系统的另一个特色是场景展现的灵活性。除了上面提到的各种极端案例,还可以展示各个站点单程票的计费区域,还在视觉上标出了同时在两个计费区域(只计算最低价)的车站。

作为伦敦的地标和市民感知方位的参照物,图上还展现出将伦敦一分为二的泰晤士河。车站位于南岸/北岸、河畔/内陆,湾岸/半岛都一目了然。这里有个插曲:在 2009 年时交通局曾经推行过一版不带泰晤士河的线路图,令到全伦敦群情激怒,就连时任市长暨前前任首相庄汉生 (Boris Johnson) 都发了个推担心大家「找不着北」。最终交通局还是让泰晤士河留在了线路图上。

由于建造年限太早,很多车站没有改造无障碍乘车设施的空间。为了方便行动不便的乘客规划出行路线,交通局以往会分别设计一套无障碍出行专用线路图。现在则已经合为一张地图,用实心 ♿ (能全程无障碍上车)和空心 ♿ (上车时可能需要协助)标记车站的无障碍设施。

如今,交通局的出行应用 TfL Go 中的地图已经可以在无障碍和一般出行模式之间无缝切换。

光具备硬件设施还不够,各站会同步网络中其他站点的无障碍设施故障情况,避免乘客到站后无法使用设施的窘境。长期维修工作会通过线路图的信息区提供(如上文),而突发性的故障则通过 TfL Go 应用、交通局网站、每个站出入口的彩虹告示版(因汇聚所有线路的色彩得名)来展示。

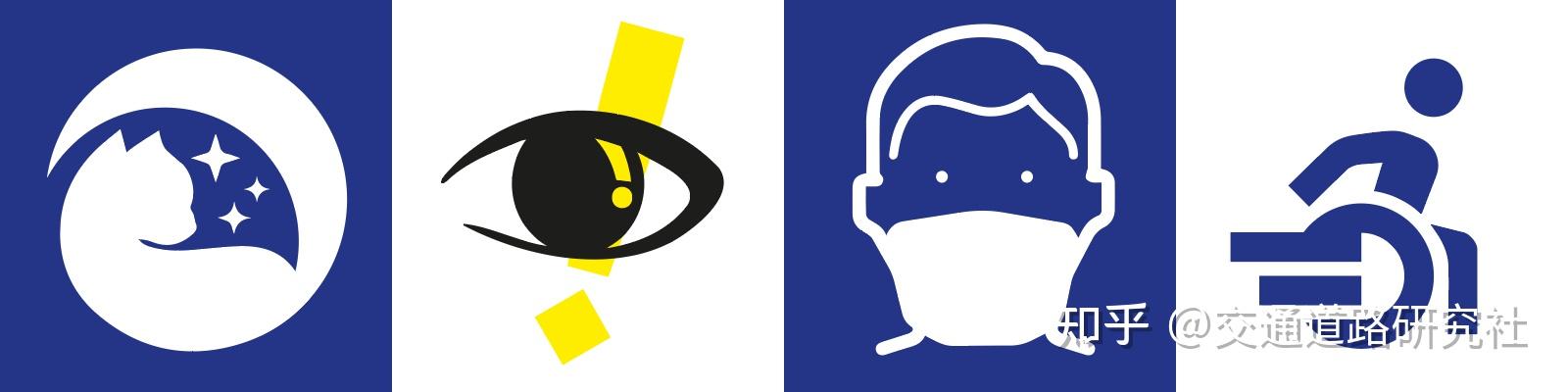

另外一提,交通局仍然在为有特殊需求的乘客维护各种不同变种的线路地图,比如下图:

上图从左到右:

- 展示隧道和地下段的线路图:为幽闭恐惧症人士提供

- 可以运载非折叠单车的线路图

- 上车无空隙的车站:为推行婴儿车和携带大件行李的旅客提供

- 车站之间的步行距离

- 单色线路图:为色彩识别困难的乘客准备,这套线路图用纹理来区分线路,还额外标注了线路名

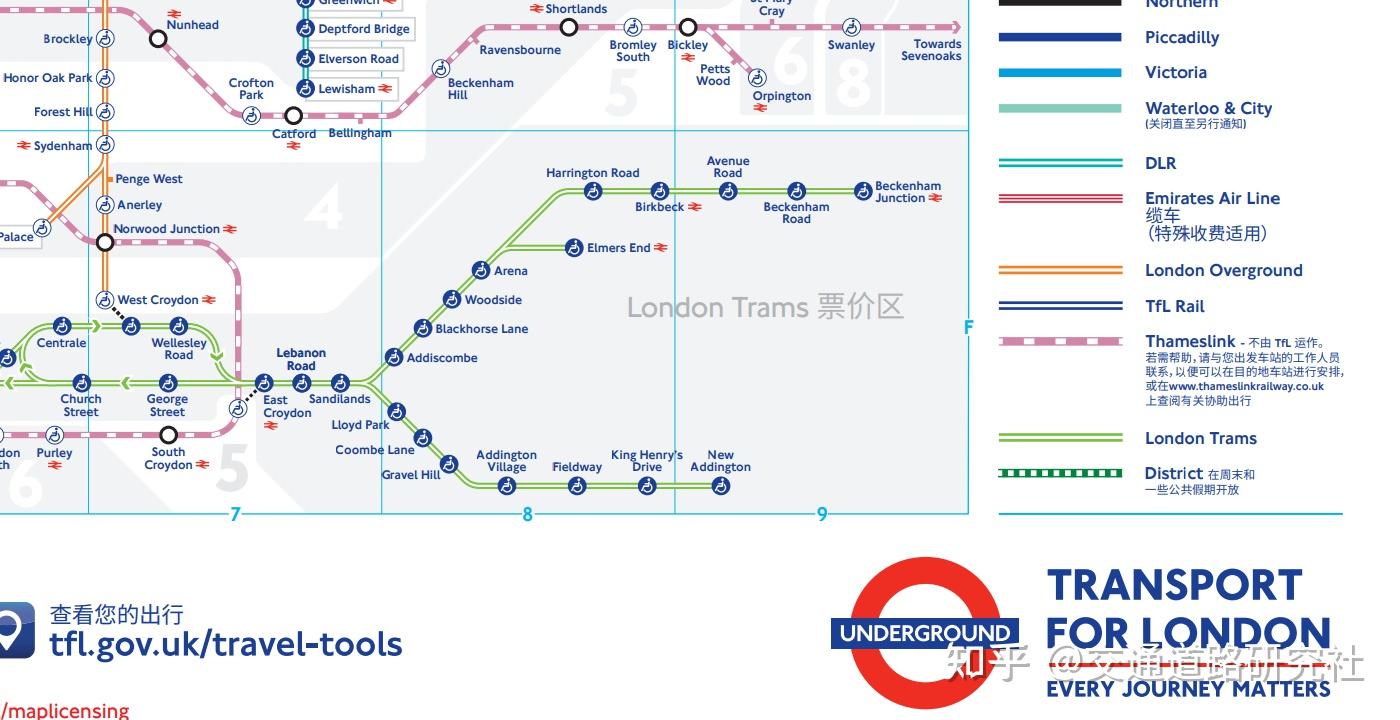

交通局甚至还在维护一套官方的中文线路图,但是并没有太多使用意义,语法疑似机翻,而且几乎只翻译了少数的单词,连标题('Tube Map')和线路('Circle Line')都维持原样,已有明确中文名的站点(希思罗、西敏、柯芬园)也没有用中文标注。可以说是懂英文的人用不上,不懂英文的人用不了。

用「地铁线路图」来描述 Tube Map 已经不太准确,当下线路图已经不只有传统意义上的伦敦地下铁。

与其他城市一样,伦敦人在城市轨道网络合并的过程中已经把 Tube(地铁)这个词渐渐地跟所有轨道交通方式画上了等号。现在已经没有人会质疑为什么码头区轻轨(DLR)会出现在地铁线路图上。相反,许多乘客呼吁用「能否使用牡蛎卡」或者「可否接驳换乘」为标准在地铁图中加入更多的出行方式。

当然,交通局为了满足多样性的出行要求,也在维护纳入其他铁路运营商线路的大伦敦地区轨道交通线路图。这些铁路线路几乎已全数支持伦敦地铁卡(牡蛎卡)乘车,只是一直未画入交通局运营的系统网络中。

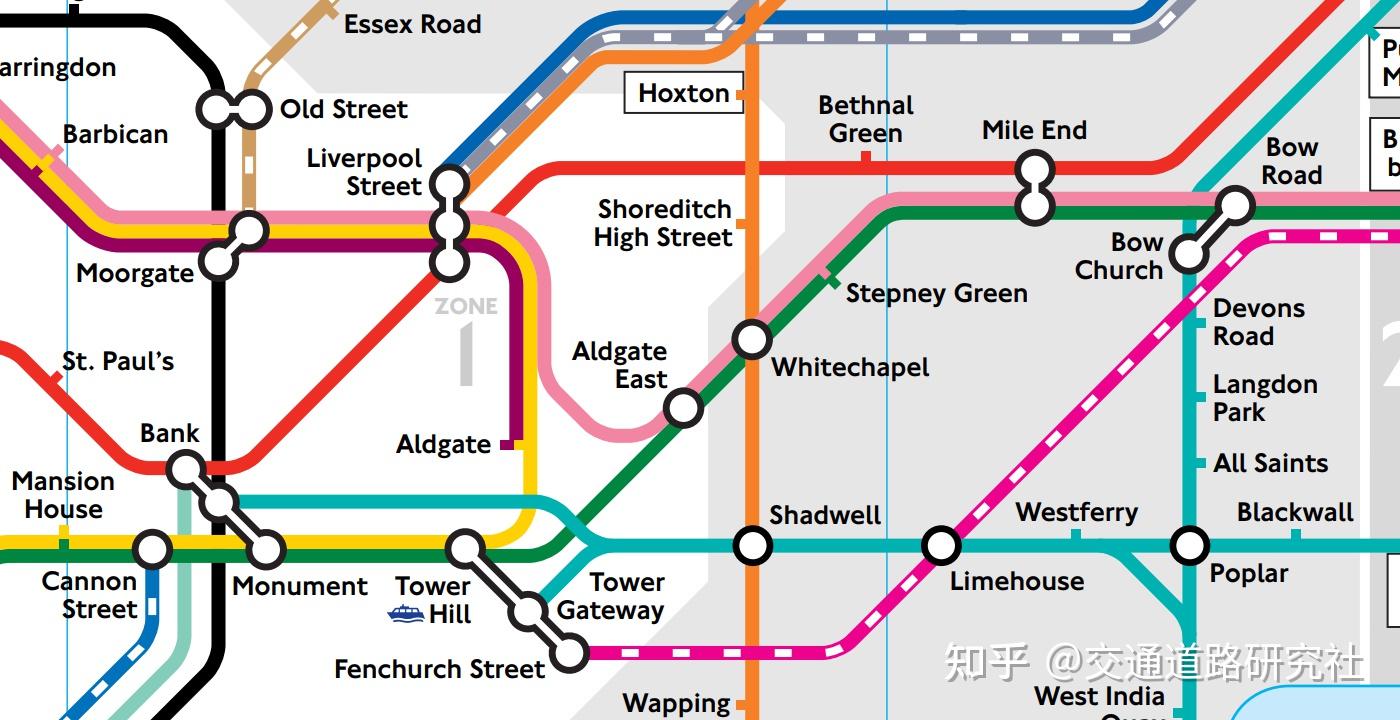

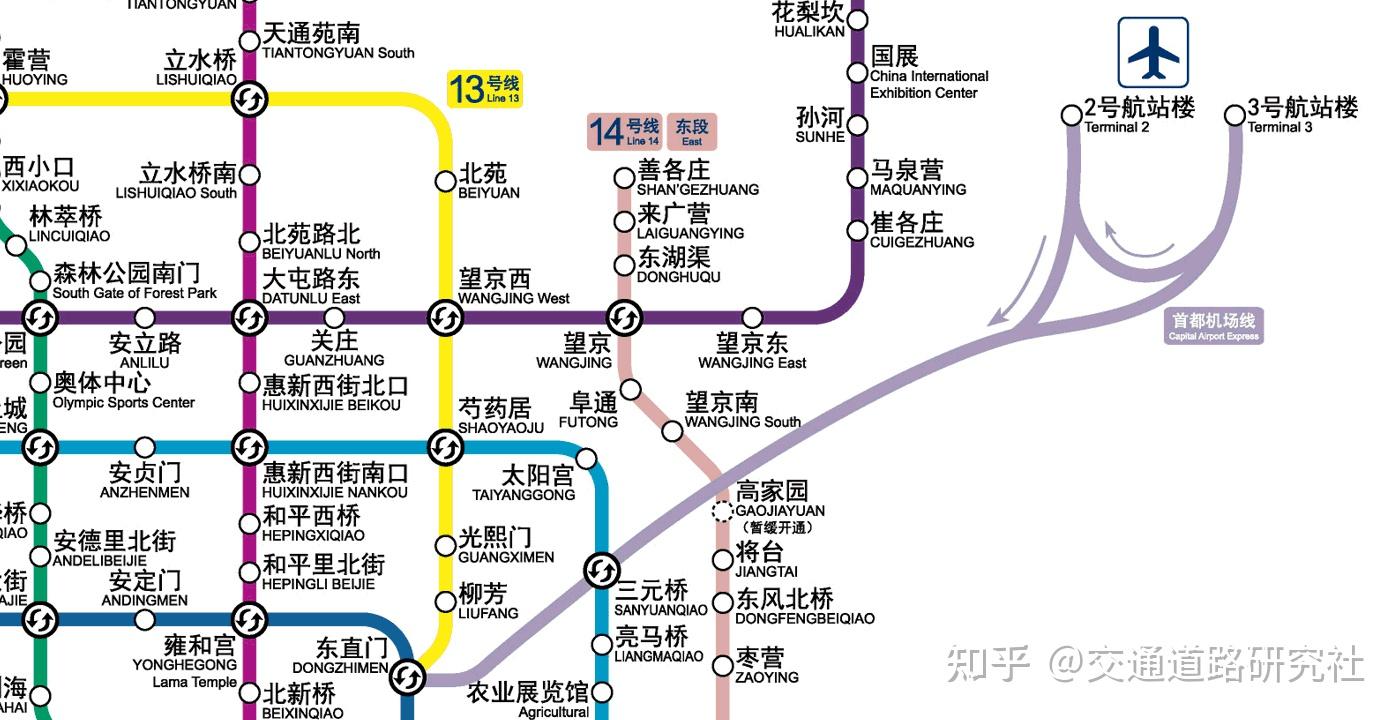

如今的伦敦地铁地图已纳入各类轨道交通系统,如地上铁、码头区轻便铁路、有轨电车、城际/地铁复合模式运营的伊丽莎白线、以及空中缆车。其中甚至包含不由交通局运营的泰晤士连线(ThamesLink)。为了明确服务模式的区别,线路图采用了不同的线条形式来体现差异化。

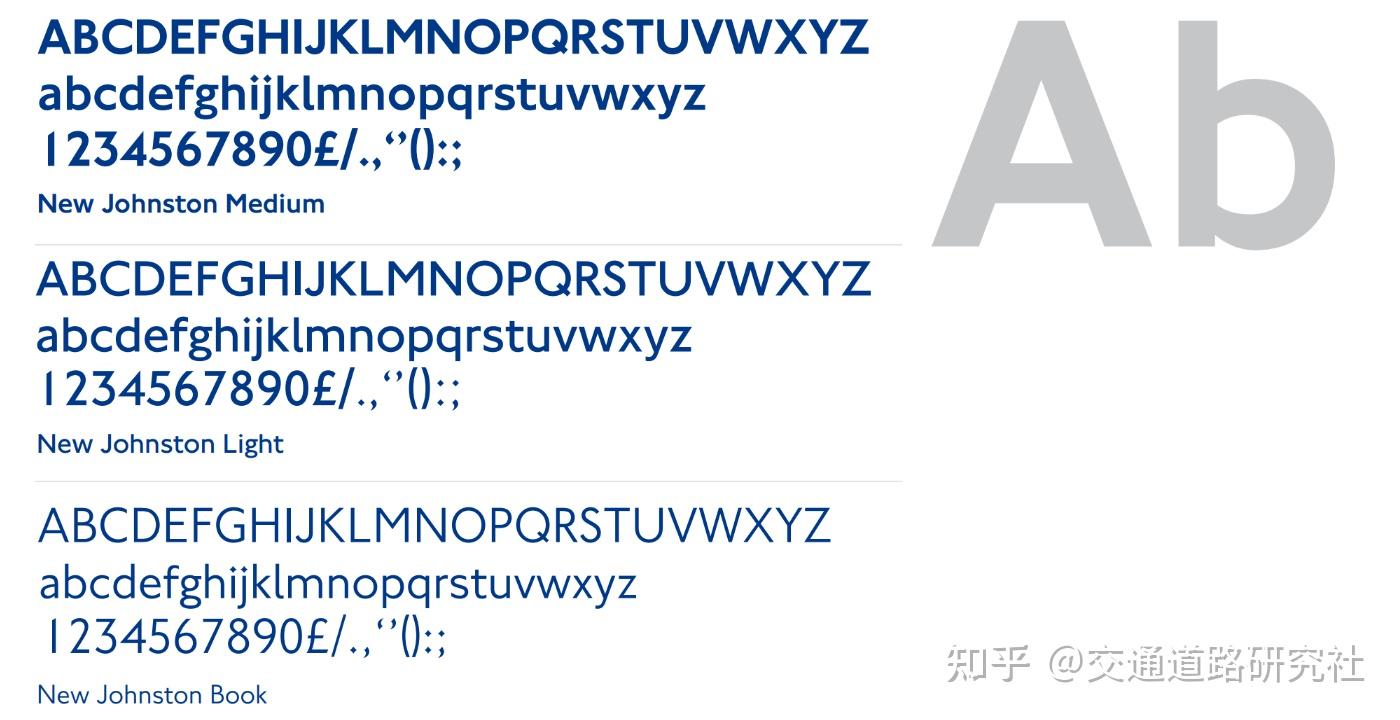

1.5. 字体与品牌构建

伦敦地铁的设计师花了几代人的时间构建品牌视觉,其中最关键也最微妙的元素便是约翰斯顿(Johnston)字体。这套人文主义字体在识别性(legibility)和个性(characteristic)之间达成了平衡。换句话说,约翰斯顿这套字体既方便人看清字,又有足够鲜明的特征让人快速意识到「这是伦敦的字体」。

毫不夸张地说,伦敦的市民与游客都将这套字体与伦敦的交通系统绑定在了一起。如果我们使用心理学上的语义差异分析法(Semantic Differential Technique; Osgood, 1957/1967)去解析这套字体在伦敦市民认知中的定位,测量到的想必将是接近「可信」「易近」「稳定」「持续」这类极性(polar)的概念。这种习得字体产生的印象对其他感知产生的影响也会成为我接下来的研究方向。

字体设计师爱德华·约翰斯顿在 1944 年过世,这意味着他的遗产约翰斯顿字体在 2015 年进入了公有版权领域,既法律意义上的全人类共有财产。

尽管如此,数字化字体文件 (otf, ttf, etc.) 的产权依然属于作者。有点像谁都可以拍天空,但照片成品是摄影师的产权。如今市面上已经有多款数字化约翰斯顿字体,包括 P22 Underground、Paddington、以及伦敦交通局委托蒙纳在 2016 年(时值字体启用 100 周年)重新设计的 Johnston 100。

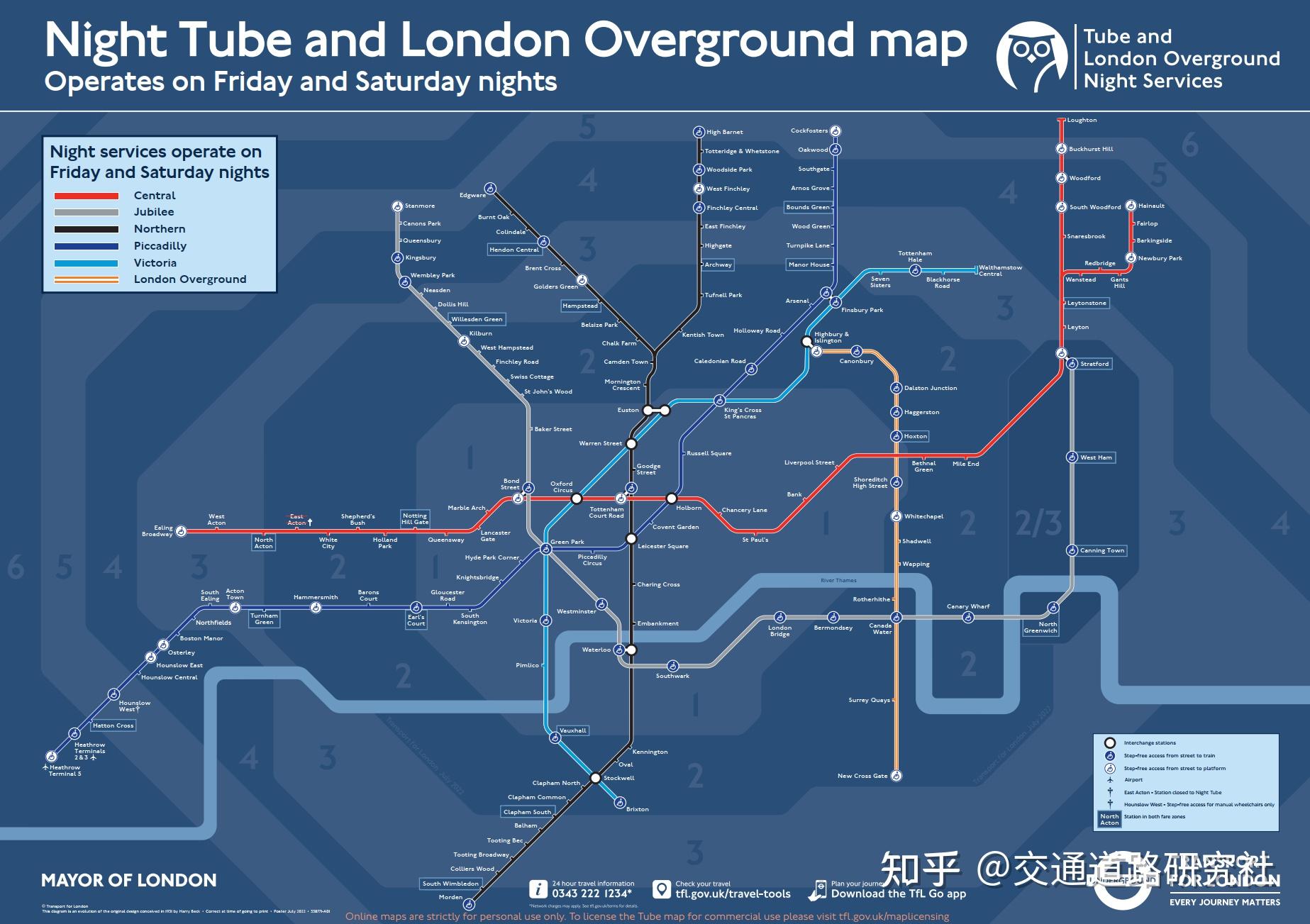

夜间地铁服务是伦敦交通局另一个具有代表性的品牌形象设计案例。引用伦敦夜间巴士的猫头鹰形象,重新绘制了一只呆萌的猫头鹰代表夜间服务,并设计了夜间模式的线路图标注夜间服务区间段。

2. 我国轨交导视系统的漫长之路

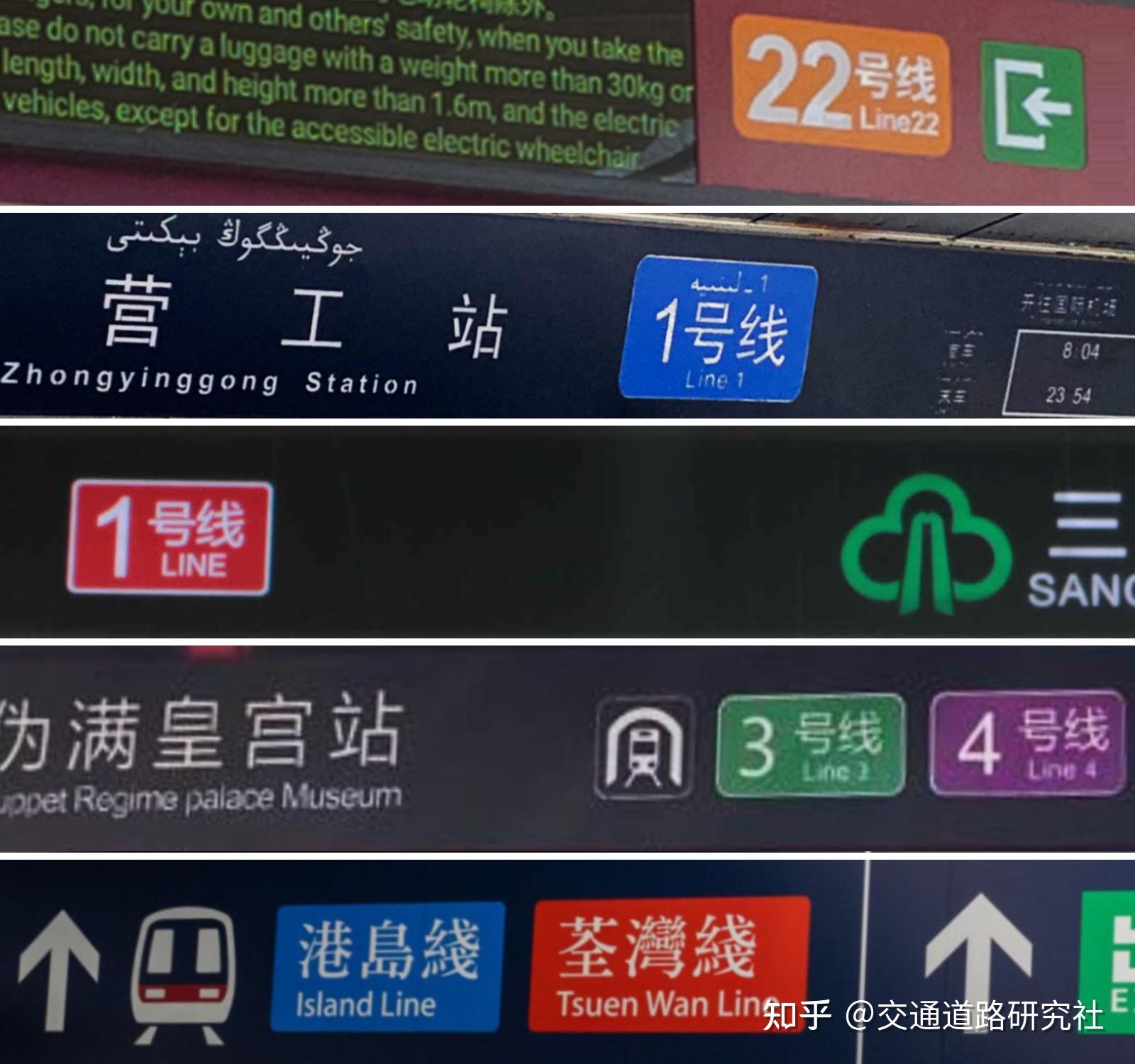

许多国内城市在快速建设地铁的运动中几乎完全忽视了导向标识设计和乘客体验设计,即使在已有成熟路网的城市也没有建立起致力于长期服务本市系统的用户体验团队。常见的问题包括未指定/不执行设计规范,在国标、地标、设计师心情之间反复横跳;将设计工作全盘交付给外包或合同商,甚至放手给供应商或装修方「差不多」设计。

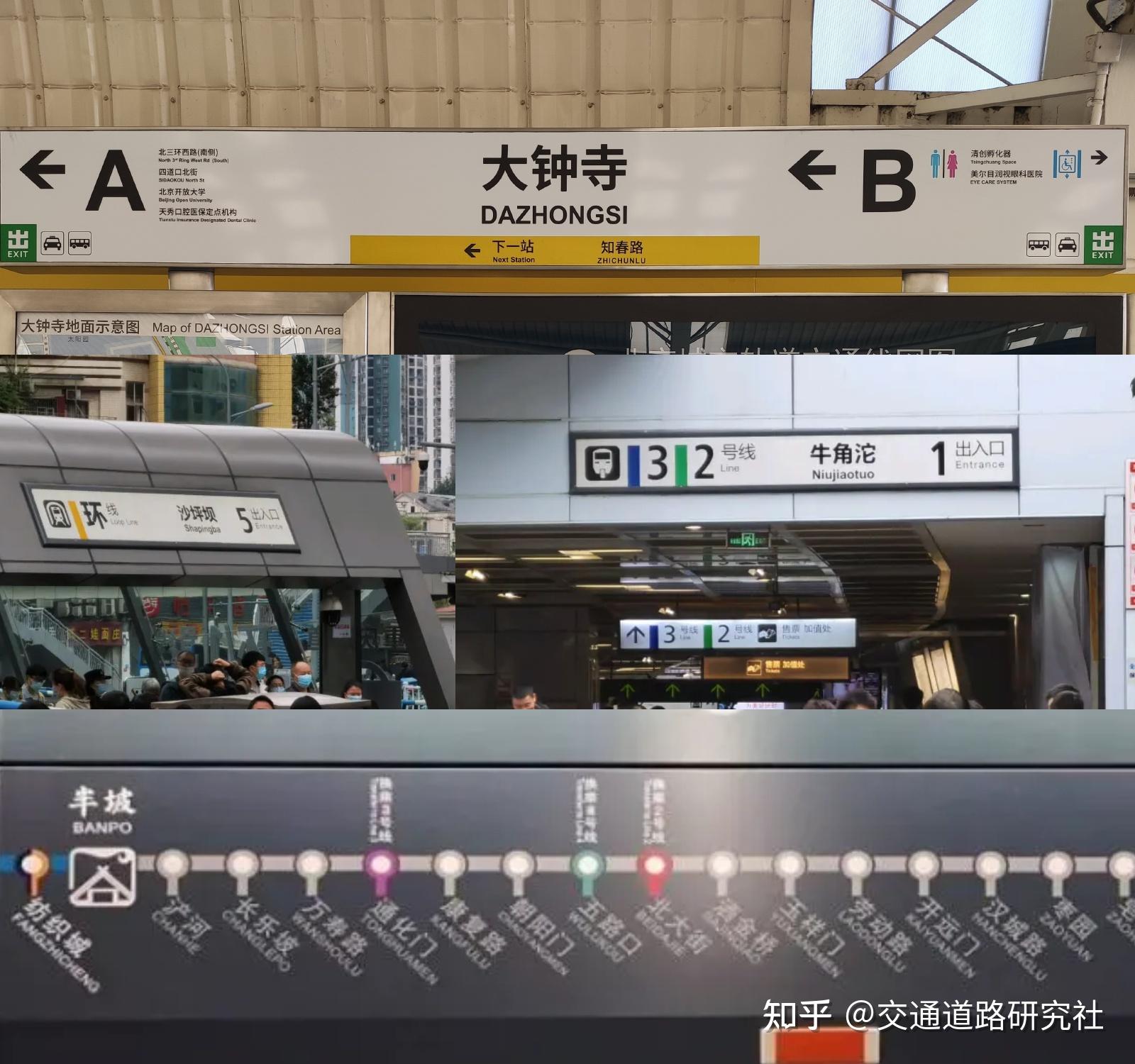

2.1.「一致性」与「延续性」

更难的是诸多设计师控制不了的结构性问题:比如因缺乏资源导致不同线路和不同时期的视觉标准无法统一,夸张的城市可以在一个站内见到三四套各有高低的设计系统;或是被强加一套缺乏本地化考量的空中楼阁标准。这一类问题暂时没有环境讨论,恐怕后续改进遥遥无期。

在国内同等路网规模的系统中,深圳地铁的视觉导向设计有极大的改进空间,上述的所有问题都有触及。原以为2020 年的 Logo 和视觉系统轰轰烈烈升级后能重视建设一套匹配的导视体系,却依然不见新车站的导视设计有提升。质量低劣的导视设计与大手笔投入的基建格局形成鲜明对比,与深圳河南岸做比较时俨然形成一道镜像题。

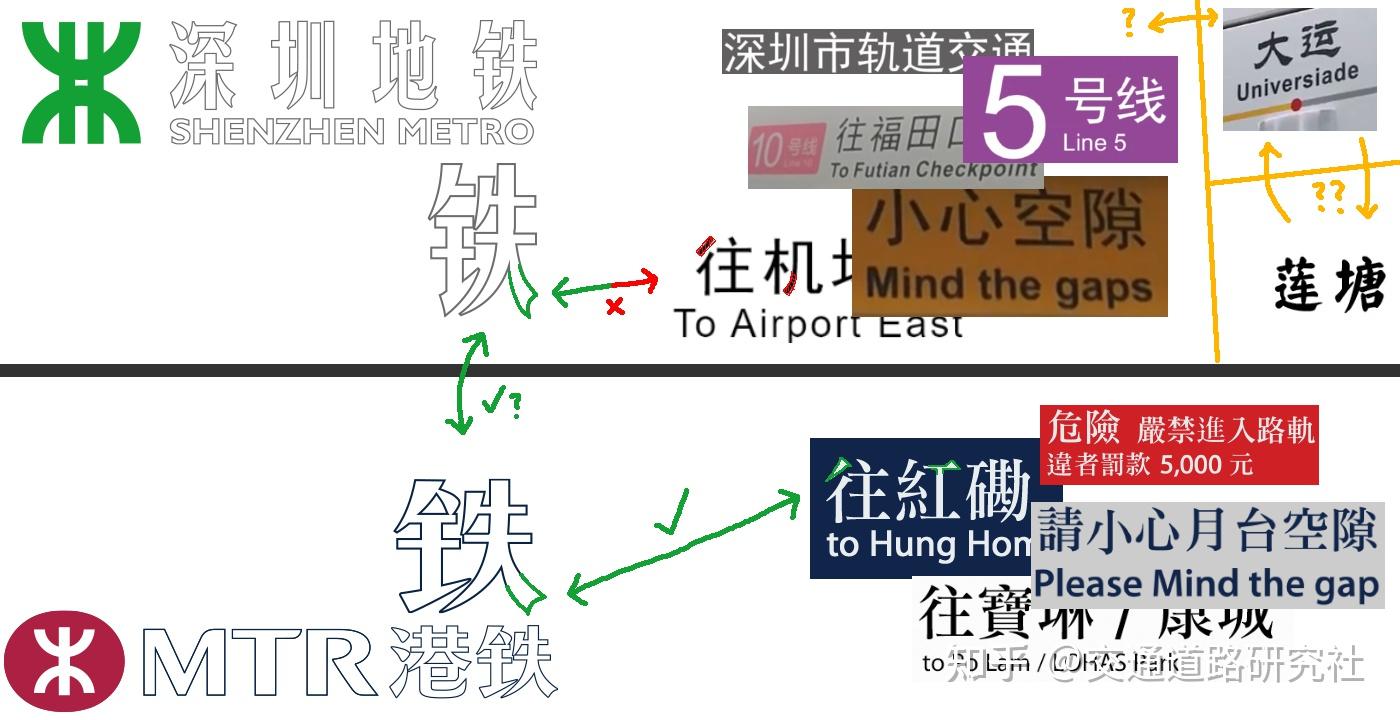

2.2. 港铁还能当老师吗?

提到香港,业内无人能否定其全国轨交设计教师爷的地位。从衬线体做 VI 到绿色的「出」,从一个(北)京城到另一个(南)京城,都可以见到港铁的影子。圈子内也常见到使用港铁风格绘制的其他城市线路图,甚至深圳地铁官方都曾经直接让港铁(深圳)接手线路图编绘。

然而,经过数十年的快速成长,大陆城市的轨道交通系统已经超出了港铁设计体系能承载的规模。比如说:

- 沿线 40+ 个车站的线路,以及动辄半百千米的线路长度

- 跨市运营、跨省运营、甚至邻市并网运营的系统

- 传统铁路入场后逐渐兴起的城际通勤铁路

- 云巴、轻轨、电车、快速公交等多种新型「轨道」交通方式

- 被戏称宇宙中心的多线换乘站

- 贯通、区间、越行快车、跨线、环线等运行模式

以上这些逐渐普及的路网形态超出了港铁的线路图/导视系统所考虑过的情形,甚至超过了特殊案例 (edge case) 的范畴而是彻底无法兼容。但多数内地城市的导视系统(包括线路图)依然在延续本来就学歪了的港铁语言,运营商载着一车乘客向着断头轨道开去。

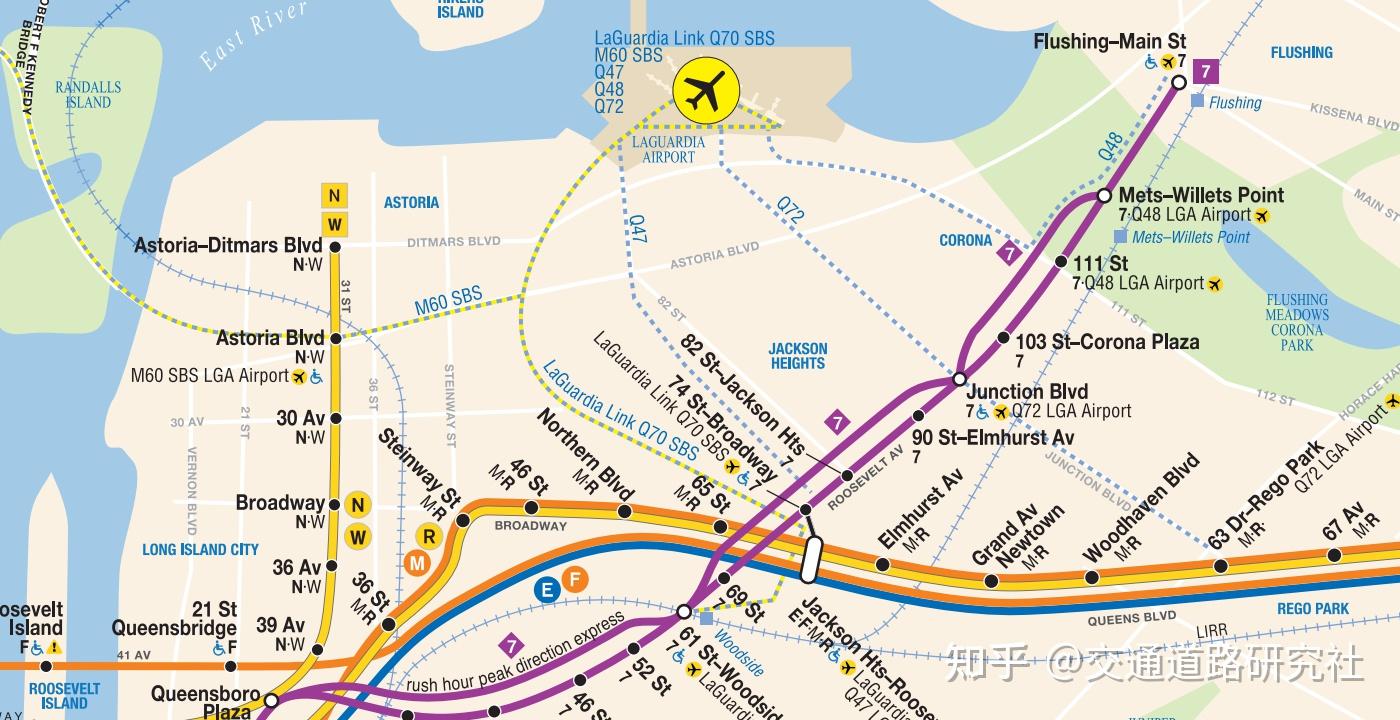

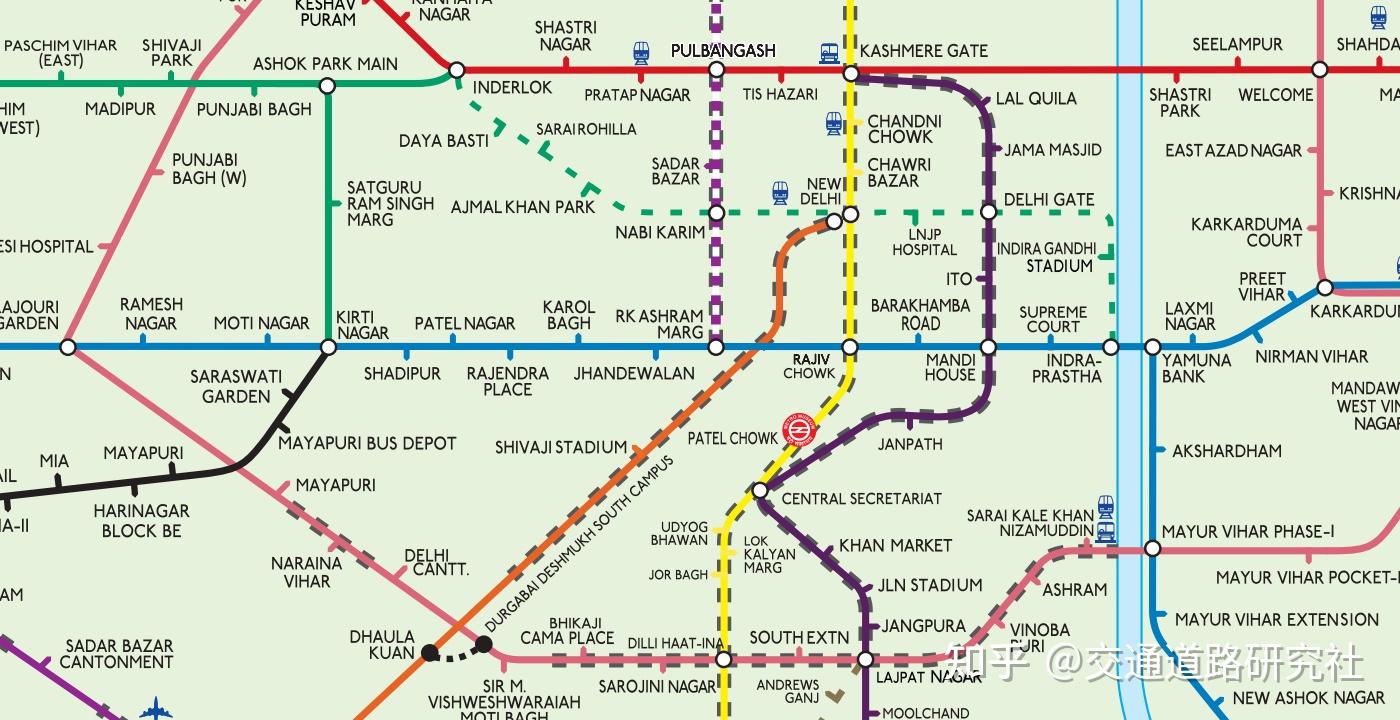

在编排线路图时,也可以隔着屏幕看到设计师对各种特殊运行模式的无奈,他们尽力了,是他们手上的视觉组件集(design kit)太不灵活了。下图抓了几个典型的设计问题,从上往下分别是:

- 深圳地铁的2/8号线贯通运营,如果不知道谁贯通谁,线路图上看不出究竟在哪一站贯通/可以换乘

- 广州地铁的广州南站宇宙小中心,地铁环岛和佛山地铁在一起四人转

- 上海地铁的3/4号线共线运行,却因使用大气泡表示换成站导致看不出月台关系

- 杭州地铁的棋盘式布局让市中心车站的站名错位,要用小箭头画出对应的车站

- 大连地铁3号线的独立支线,在线路图给人的认知是三线在一处换

2.3. 离开港铁是大势所趋

事实上,很多城市已经开始走出自己的风格,或是寻找其他路线。目前国内北京、重庆、西安、上海的一些实验性导向设计广受好评,这些新导视风格的共同之处都是告别了港铁的框架。港铁帮其他城市的导视做到了从无到有,现在轮到各城市自己探索怎么做到从次到好。

因此,深圳地铁(以及其他城市)都应该反省:为什么城市的视觉导向系统被绑定在一套并不适用于自己的设计语言上?若缺乏改造和制订设计标准的技术水平,为何不考虑找一个更灵活、更能兼容复杂系统、更经过时代考验的导向系统?

3.《伦敦风格深港轨交线路图》的制作思路

以实验性地匹配线路图设计标准为目标,这张图仅使用伦敦交通局《第三版线路图标准》 (Line Diagram Standard Issue 3) 中提供的组件和设计指引来绘制深圳与香港两地的轨道交通系统。同时绘制两座城市的意图是将兼容难度提高,不但验证设计系统的灵活性,还能挑战伦敦都没有处理过的跨境和跨海线路。

3.1. 线路以外的信息

首先,这幅图的顶幅和左下角的空间被填入了与服务相关的宣传信息。为了对标伦敦的猫头鹰夜车,还特地从素材库里缝补出来一个「夜猫」的 VI,假设一下深/港有能力常态化运营夜间服务。

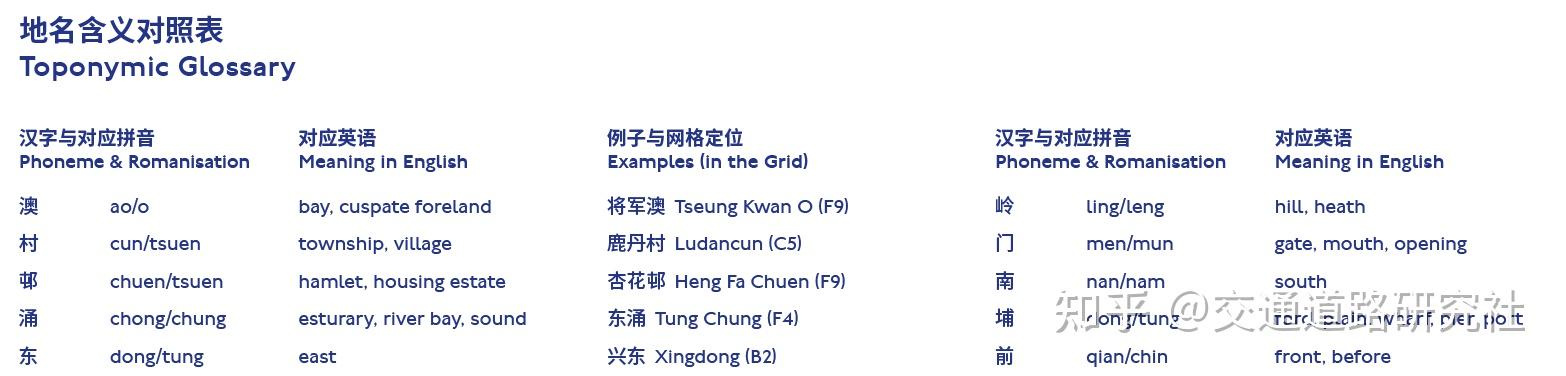

除了这些乘客信息,下方还提供了重要车站(接驳铁路或航空枢纽)在地图网格中的对应位置,方便不熟悉城市地理的旅客在三十秒内快速定位到目的地。原本想要做全车站索引,但是考虑到中文的排序方式难取舍(香港习惯笔画 vs 深圳习惯汉语拼音),最终只按南北顺序收纳了重要车站。

网格也支持一定程度的反查。比如查询地名中常见的汉语语素(morpheme),让一个完全不懂中文的乘客也能捕捉「上沙」和「下沙」的词源,虽然对于出行帮助不大,但是肯定有助于了解这 2 座城市和地元背后的寓意。同时也可以支援一下地名办标准译名翻译难到位的情况,比如岗、湾、山等仍有对应实体,不属于专有名词,却仍然被音译的地名。

3.2. 双语:要做就做好

地铁这种服务市民的系统应当优先顾及本地语言。既然起不好英语站名,或是想用拼音代替意译偷懒(还狡辩是方便问路),就别假装自己是国际城市了,哪有国际城市的市民需要外国游客说拼音才能听得懂地名?自信一点,只用汉语做导视并不丢人。如果不是为了匹配伦敦的字体风格,这份线路图恐怕都不会费心做成双语的。

一些车站在英文名选择上没有考虑英语使用者的体验。除了常见的机翻问题,站和站之间、站和地点之间的英文也偶尔有出入,比如侨城东(Qiaocheng East)和华侨城 (OCT)单独看英语站名都没有问题,但是不认识汉字的乘客无法认识到这两个站的关联性。下列出几例类似问题:

| 中文站名 | 地铁系统选择的英文名 | 未能展示的英文名 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 荔林 | Litchi Orchards | Lilin | 选名是荔林公园的英文名,但与荔湾割席了 |

| 贝尔路 | Bei'er Road | Bell Road | 路名本意纪念亚历山大贝尔,可惜有违地名办标准 |

| 深外高中 | Shenwai Senior... | SFLS Senior... | 好歹是外国语学校,最起码给人家打个括号挽尊 |

| 前湾 | Qianwan | Bayfront | 贝弗兰(✗) 海湾舫(✓) |

| 老街 | Laojie | Old Street | 既符合地名办允许的景区译名,又易译,还碰瓷了伦敦,多好? |

| 观澜湖 | Mission Hills | Guanlan Lake | 恐是全国唯一按高尔夫球场起英文的车站,没准也可以看作香港人赐名 |

虽然原版的伦敦线路图中并没有指定车站名称加标的方式,不过用类推加一些文字排版考量,还是做了一套兼顾视觉和阅读体验的方式标备选英文名。现代平面设计能用到斜体的场景已经越来越少了,且用且珍惜。

| 中文 | 线路图标记英文 | 纠正后 | 备注 |

|---|---|---|---|

| xx 中心 | ... Center | ... Centre | 简体英文不雅,应纠正 |

| 大剧院 | Grand Theater | Gran Theatre | 同上 |

| 宝安客运站 | Bao'an Passenger Transport Terminal | Bao'an Coach Station | 中英文规模都不一样,公示征求意见走过场,造就国际笑话 |

| 世纪广场 | Shijiguangchang | Century Plaza | 似乎新路线图中又改叫 Century Square 了 |

| 高新园 | High-tech Park | High-Tech Park | MLA、芝加哥、纽时和牛津排版标准均规定「连号」后的名词/形容词大写 |

上述一些比较明显的拼写错误、机翻、词不达意等情况则被直接纠正而没有加注备选名,属于对现有站点信息的小调整。说起来:虽然深圳官方偏爱美式拼写,但市九年义务用的英语教材却在教英式拼写...

3.3. 编号线路名 vs 特征线路名

对于系统结构最大的调整是改用地理特征和线路走向给线路命名,线路编号仍然在图例中保留。用特征还是编号标记线路在内地是几乎已经盖棺的话题,但是盖上这个棺的原因并不是因为有科学证据显示编号比带有含义的文字标签更容易习得(恰恰相反;Dixon & Bäckman, 1993),也不可能是编号更方便海外游客(市民是通勤系统的本位,这么不计成本的讨好游客非常本末倒置)。

既然有机会来重新设计,这里自然选择更合理、有认知科学依据、基于服务乘客体验的地名/走向特征命名法。所幸深圳中远期线路都(隐蔽地)配置了地名模式的线路名,只需对应套用即可。

这里我们决定把简称线路名(如「龙坪」和「南宝」)完全展开。考虑到伦敦那些超长的地名都可以用全称做线路名(Hammersmith and City Line),这套导视语言肯定也完全有能力兼容深圳的「罗湖宝安线」(Luohu and Bao'an Line)。还能完美回应因「看不出『罗宝』两头的地点全称」而反对使用特征命名线路的批评。

3.4. 超越港铁的灵活性

前面提到过港铁线路图并不能显示同轨换乘模式,纵观大部分学习港铁绘图的城市也都完全忽视了换乘站气泡上面的颜色线条的用处。即使有同月台换成的运营模式,也不一定有被画出来。本设计将所有同月台(同路轨)换乘的线路都叠搭处理。考量依据是乘客(无论是同路轨还是同月台换乘)换乘过程中的的身处环境 (immediate surroundings) 都是一样的,只需要待在下车的位置即可实现换乘。

再用上灵活多样的换成站气泡,无论哪一种奇特的换乘站都可以应付。理论上这套组件还可以反映出换乘站点的方式(如购物公园那样的长隧道换乘),不过实际操作时我选择了优先满足布局安排再来照顾换乘模式。

3.5. 处理车站密集排列

深圳和香港的轨交系统有若干地铁之外的独特服务。例如龙华有轨电车、新界西北轻便铁路、还有即将投入运营的坪山比亚迪云巴。以往的线路图一般会因比例考虑将这类高密度路网简略或忽视,这里将这些次要交通网络也收纳进线路图展示一下设计套件的兼容能力。顺便 cue 一下前文说的「用段块(tick)展示车站方便在高密度时找到站名和站点的对应位置」。很遗憾没有把香港电车放进来,如果有下一个版本再考虑吧。

3.6. 强化地理特征

除了新界西北轻便铁路以外,两地的轨道交通系统均不采用区域计价方式。因此我们有额外的视觉空间展示城市地理地貌特征,在「为什么地图要画河」的问题中讨论过,居民与游客对城市地理的概念离不开这些把活动区域劈开的「天堑」。天堑对于伦敦这种光秃秃的平原是泰晤士河,对于深圳是二线关(今日的郊野公园),对香港是海与山,而深圳香港之间还有切割两地的深圳河/沙头角河。

4. 站饰、灯光、还有更多

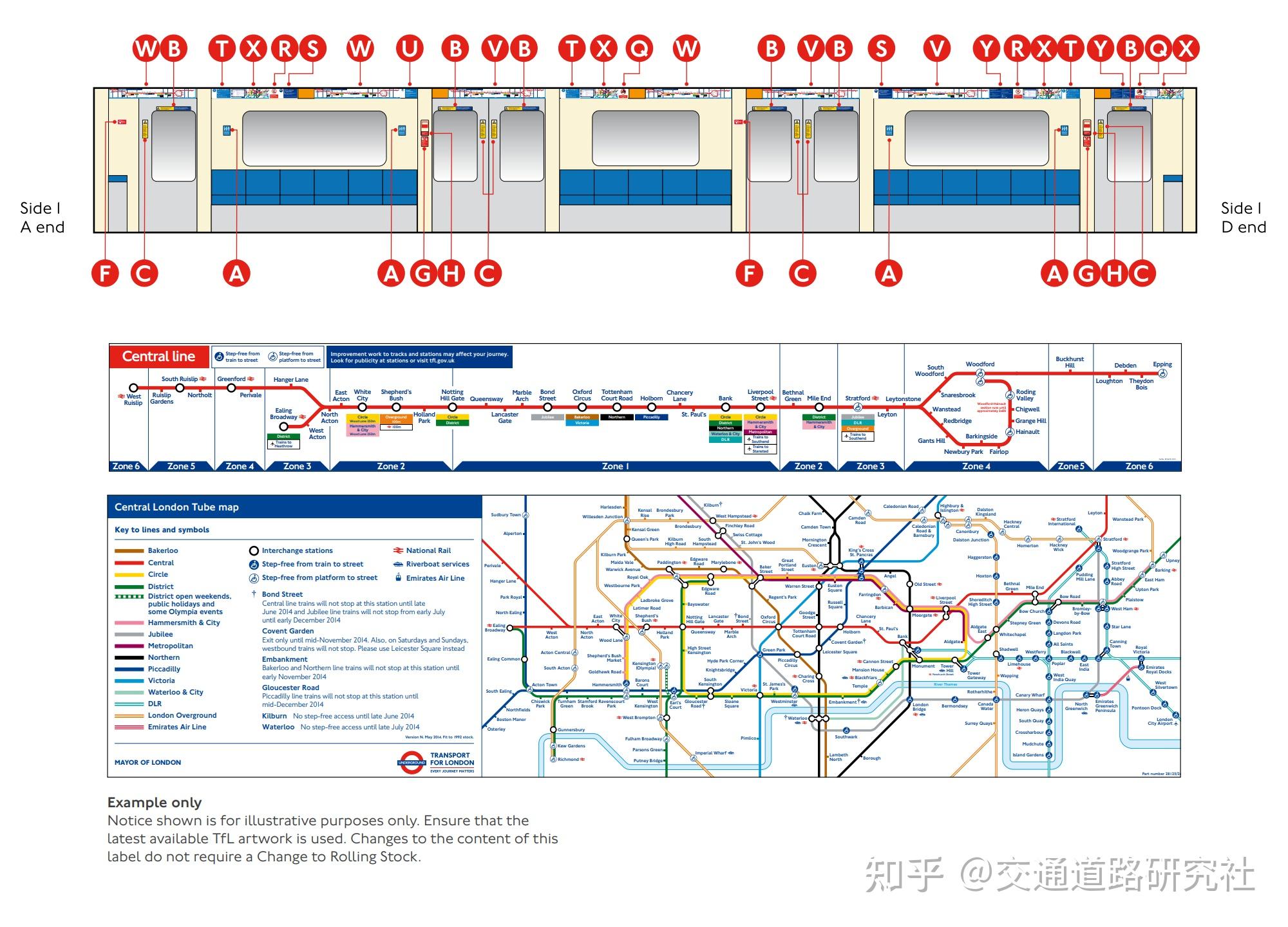

线路图虽然有高度代表性,但终究只是地铁系统导视设计中的冰山一角。一套成熟的导视体系有还有太多太多值得设计师消化学习的地方,比如站饰和灯光。这里再以深圳套伦敦为例,模拟一个深圳地铁月台套用伦敦地铁导视系统的效果:

提到站内的导视设施,灯光是一个上限尤其高的细节,由于我也缺乏灯光装潢经验,只能援引一些反例来提醒平面设计师们在出图时要想到立体环境的问题,不能把 svg/psd/sketch 一出就收工了。

轨道交通系统需要保有一个常驻的、针对本市的、掌握设计话语权的专业团队,才能保证有条件贯彻设计标准(一致性)并维护新旧系统之间的自洽(延续性)。对于当下许多城市而言,导视设计是其形象水桶最低的那一块木板,也是城市形象窗口最打折扣的项目。想要拉高这块木板,必须重视设计的统一与延续,并尊重导视设计的价值。交通系统的视觉设计能反映出一座城市的运营是以人为本还是以目的为本。

A. 大图下载

在仓库中会不定期做一些更新和调整(比如优化走向减少弯道),可能后续也会把一些细节(比如香港电车)加入进去。如果有机会的话,没准还可以做一个 2035 的展望版本。

B. 延申阅读

C. 参考文献

Dixon, R. A., & Bäckman, L. (1993). Reading and memory for prose in adulthood: Issues of expertise and compensation. In Recent Research in Psychology (pp. 193–213). https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4376-2_9

Fiedler, K. (2013). Fluency and behavior regulation: Adaptive and maladaptive consequences of a good feeling. In C. Unkelbach & R. Greifender (Eds.),The experience of thinking: How the fluency of mental processes influences cognition and behaviour (pp. 234–254). Psychology Press.

Osgood, C. E., Suci, G. J., & Tannenbaum, P. H. (1957/1967). The measurement of meaning. University of Illinois Press. https://bit.ly/3sAEjdW (Original work published 1957)

Reber, R., Schwarz, N., & Winkielman, P. (2004). Processing fluency and aesthetic pleasure: Is beauty in the perceiver's processing experience? Personality and Social Psychology Review, 8(4), 364–382. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0804_3