除夕傍晚,在去毛家村拍摄的路上,宁舟浩把车停在华山旁边的高架路上拍照留念。2012年1月

除夕傍晚,在去毛家村拍摄的路上,宁舟浩把车停在华山旁边的高架路上拍照留念。2012年1月

毛家村也不例外,钉马掌的铺子是最先消失的。那是个建在黄河边、桥头上的小屋子,远近村子的马都在这里切过掌,性格再暴烈的马,被牵到这里也温驯起来。人们记不得它是什么时候改建成了检查站。扩建家具厂房的声音曾吵闹过几年,而后被村子拆迁的声音覆盖。

这是一个城镇化题材的绝佳拍摄地,距离济南市中心仅12公里,紧邻104国道。从拿着照相机走进毛家村的第一天起,宁舟浩就在等待城乡转换的这一刻,只是他没想到等了十年,更没想到村子没了,故事仍未完。

工人们为了规避检查暗访,午休的空儿都会把工厂大门锁上。2018年5月

工人们为了规避检查暗访,午休的空儿都会把工厂大门锁上。2018年5月

工业村

2010年深秋,宁舟浩跟随租地的友人进村,那年他35岁,对农村的想象停留在父辈的回忆中,阡陌交通,鸡犬相闻。毛家村没有这些景象,这里的房屋横平竖直地排布,没什么特别的样式,老人用三轮车拉着两个小孙子,见他拍照也习以为常。“土不土,洋不洋,像一锅白开水。”

分家前,巩辉、巩凯兄弟两人在自家大门前和自己的轿车合影。2010年12月

分家前,巩辉、巩凯兄弟两人在自家大门前和自己的轿车合影。2010年12月

黄河大桥北端路边钉马掌的手艺人,马车越来越少,活计就不在了。2011年12月

黄河大桥北端路边钉马掌的手艺人,马车越来越少,活计就不在了。2011年12月

唯一吸引他注意的,是一户农舍前的影壁上,用红色油漆写了两个大字,招工。那时,毛家村已是所在镇72个自然村中最富裕的一个,从上世纪90年代至今,村民在二百多亩宅基地上建起了一百多个家具作坊,对外自称“毛家工业园”。

徐光勇在自家老厂房的基础上,加盖了钢结构的厂房。2016年1月

徐光勇在自家老厂房的基础上,加盖了钢结构的厂房。2016年1月

工业化改变了这个曾因土地贫瘠而饥饿的村庄。村里耕地位于黄河决口时留下的河道上,地下水位高,土地盐碱重,“种一葫芦收两瓢”。如今那些挨饿的经历已无人再愿提及。

走在田间地头不难发现,毛家村的庄稼在附近几个村子里长得最为潦草,金黄色的麦穗里掺杂着绿色的杂草,比小麦高出一截。年轻人大多不会干农活儿,经营自家作坊才是主业,只剩家中老人还保留着一些农民生活的惯性,偶尔开着小汽车下地劳作。

巩胜利开着自己的奇瑞轿车下地干活。2012年6月

巩胜利开着自己的奇瑞轿车下地干活。2012年6月

车在毛家村太常见了,在村民眼中,那是现代生活的标志,花费不多,皆可享受。租豪车成了婚礼的必选项,奔驰、宝马、悍马,带着一众迎亲车队穿行在麦地间,等挣了钱,婚车的品牌往往是他们的第一选择。路线是精心设计过的,远处的水库、鹊山,都要绕一遍,再回到村子周边的饭店举行婚礼。条件特别好的家庭,会径直开到黄河以南,在城里的酒店举办婚宴。

孙家骏和新娘乘坐敞篷轿车去城里的酒店举行婚礼。2015年5月

孙家骏和新娘乘坐敞篷轿车去城里的酒店举行婚礼。2015年5月

婚礼期间,几位年长的村民应邀观看村里第一台3D电视。2012年3月

婚礼期间,几位年长的村民应邀观看村里第一台3D电视。2012年3月

在毛家村,新媳妇出嫁前的担忧远远小于周边村庄的女孩,婚后她们和丈夫一起经营家具厂,管理进出货,甚至财务,享有话语权,“不担心受气”。村里女儿长大了,继承产业、独自经营者也有诸多先例。婆婆们则希望村里能建起集体食堂,做了半辈子饭,她们也想省下时间来,“像城里人一样跳跳广场舞”。

鲁爱有清晨在村口自弹自唱,这是他特有的晨练方式。2018年9月

鲁爱有清晨在村口自弹自唱,这是他特有的晨练方式。2018年9月

老板娘张青还没有出月子,就得开始忙活着记账、发货。2016年3月

老板娘张青还没有出月子,就得开始忙活着记账、发货。2016年3月

准备外出旅行的村民搭乘本村的小卡车,去镇上和旅行团汇合。2016年8月

准备外出旅行的村民搭乘本村的小卡车,去镇上和旅行团汇合。2016年8月

葬礼同样变得新潮。在殡葬公司的操持下,LED灵台和纸扎小汽车,几乎每场葬礼都见得到。近两年,葬礼流程从一周简化成了两天,哭丧团队不再流行。村民觉得省掉了很多麻烦,“城里那种挺好的,也不用跪着送灵。”

一位老人的祭品中,有传统的纸人纸马,也有最时髦的纸扎轿车和别墅。2016年11月

一位老人的祭品中,有传统的纸人纸马,也有最时髦的纸扎轿车和别墅。2016年11月

变成市民

自打宁舟浩进村的那天起,毛家村就带有这些明显的城镇化痕迹。很长一段时间里,除了事无巨细地记录这个村庄,他并不知道镜头里还将出现什么,不过身处其中,他清楚地感受着这场转变的加速。

鲁芝明新开办的工厂因环保检查被迫关闭,资金链几乎要断裂。面对巨大的压力,他开始参加冬泳。2017年12月

鲁芝明新开办的工厂因环保检查被迫关闭,资金链几乎要断裂。面对巨大的压力,他开始参加冬泳。2017年12月

毛家村所在区域并非工业用地,2017年的麦收过后,一场“环保风暴”席卷毛家村,家具厂陆续关闭或迁移。次年,济南市政府“北跨”政策启动,毛家村所在地域被划为济南市新旧动能转换先行区,规划愿景是建成为未来新城区的“沿河风貌带”。

在镇政府大门前广场公示的先行区规划图引起了人们的兴趣。2018年4月

在镇政府大门前广场公示的先行区规划图引起了人们的兴趣。2018年4月

巩万荣站在自己亲手清空的车间里,绝望地看着检查团的背影消失在大门口,一句话也说不出来。2017年9月

巩万荣站在自己亲手清空的车间里,绝望地看着检查团的背影消失在大门口,一句话也说不出来。2017年9月

搬迁在2019年12月至2020年2月间进行,村民拿着上百万的拆迁款,很快搬离了村庄。他们对城里的生活并不陌生,年轻人更是早早就想进城买房。只是节省惯了,他们搬家时连马桶和闹钟都一起带走,只留下旧挂历,和看家护院的猫与狗。村里的树被砍掉卖了钱,连坟头上的老树也未能幸免,后来,再回村拍摄时,宁舟浩已无法靠树来分辨方向。

拆迁时,村民砍掉了村里所有的树木,用围栏把一个空村子结结实实地围起来。2020年4月

拆迁时,村民砍掉了村里所有的树木,用围栏把一个空村子结结实实地围起来。2020年4月

怀素英带着孪生女儿来村里看自家已经拆除的老屋。女儿早已习惯了城市里的生活,对村里的老房子并不留恋。2020年1月

怀素英带着孪生女儿来村里看自家已经拆除的老屋。女儿早已习惯了城市里的生活,对村里的老房子并不留恋。2020年1月

进城一年后,他们发现,想从农民变成市民,并不只是在城里有套房那么简单。有些老太没有如愿在新小区里跳起广场舞,认为自己是外来人员,融不进去,只在家对着手机边唱边跳,拍下来发抖音。有人不适应楼房的暖气,整夜热得睡不着。也有人意识到学历的重要,花重金送孩子去上一对一外教班。

83岁的孙守搬进了城里租住的小区。由于没有熟人,他几乎不出门,每天坐在沙发上看电视或者打瞌睡。2020年7月

83岁的孙守搬进了城里租住的小区。由于没有熟人,他几乎不出门,每天坐在沙发上看电视或者打瞌睡。2020年7月

巩庆苗给5岁的儿子报了英语班和街舞班,她想让孩子从小就接受最好的教育,不走自己的老路。2021年1月

巩庆苗给5岁的儿子报了英语班和街舞班,她想让孩子从小就接受最好的教育,不走自己的老路。2021年1月

第一次住进高层住宅楼的村民按照老习惯在阳台上晒鞋子。2020年6月

第一次住进高层住宅楼的村民按照老习惯在阳台上晒鞋子。2020年6月

徐光田在市里的高层住宅小区租了过渡住房。他送货用的机动三轮车因为车头没有车牌,不能放进地下车库。2021年3月

徐光田在市里的高层住宅小区租了过渡住房。他送货用的机动三轮车因为车头没有车牌,不能放进地下车库。2021年3月

重新创业更艰难。中医养生馆、水果店、废纸收购、洗衣房,能存活下来的寥寥无几。很多年轻人放不下“小老板”的身份,不愿早九晚五打工,“要等待下一个机会”。他们拿着现金,买豪车、喝酒、赌钱,有人赔了上百万。上了年纪的人常和宁舟浩说,“这笔钱毁了村里好几个孩子。”

凌晨就在银行门口排队,试图把补偿款存上更高存款利率的村民。2020年3月

凌晨就在银行门口排队,试图把补偿款存上更高存款利率的村民。2020年3月

受疫情影响,巩荣坤在齐河县购买的厂房多次延期交房,让他非常焦虑。2020年3月

受疫情影响,巩荣坤在齐河县购买的厂房多次延期交房,让他非常焦虑。2020年3月

拿到拆迁款之后,村里很多年轻人都会为自己换一辆新款名牌汽车。2020年3月

拿到拆迁款之后,村里很多年轻人都会为自己换一辆新款名牌汽车。2020年3月

村子拆迁后,小徐三次创业均失败。2020年10月

村子拆迁后,小徐三次创业均失败。2020年10月

村民小徐例外,他做过建筑材料,卖过酒,开过成人用品体验馆,但仅靠个人努力并没让他挣到钱。最近,他开始钓鱼打发时间,运气好时,钓一天鱼比做生意的收入还多。

错过

回看照片时,宁舟浩时常感到惋惜,他认为,农村现代化发展是必然,但如果少一些“小农意识”,毛家村的命运或许会不同。

“环保风暴”之后,孙家祥把工厂搬离毛家村,斥巨资在二十里之外的正规工业园买了厂房。2017年12月

“环保风暴”之后,孙家祥把工厂搬离毛家村,斥巨资在二十里之外的正规工业园买了厂房。2017年12月

毛家村有祖传的木工手艺,上世纪八十年代,有南方老板在济南做木器厂,村民打工时偷偷学会了做时下流行的组合柜,把技术带回村里,三年内出现了十几家木工作坊。2000年后,毛家村转为生产市场需求量更大的板式办公家具,“家家有厂房”,但大多止步于小作坊。

工厂作坊内景。

工厂作坊内景。

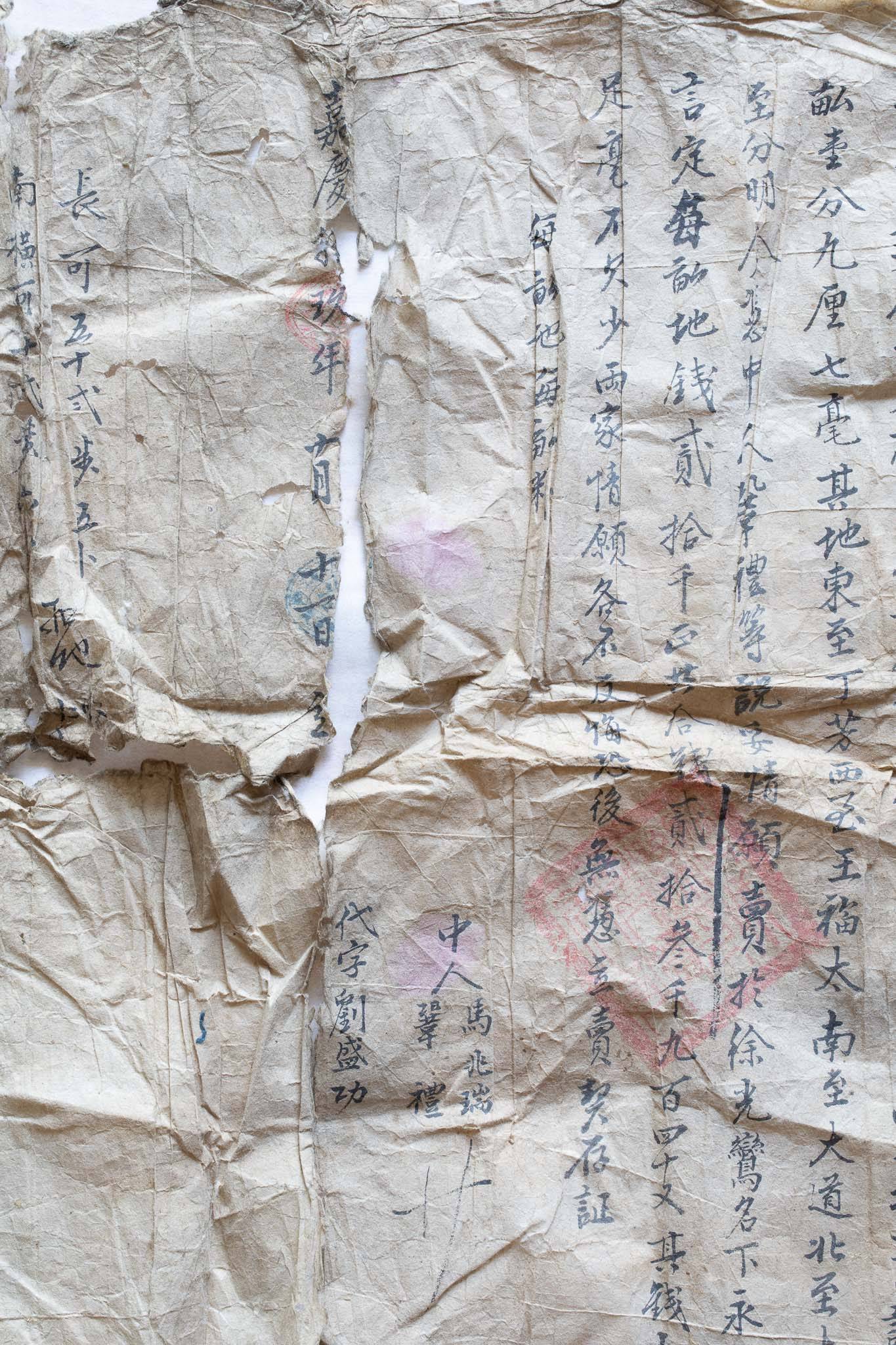

村民收藏的一份开立于嘉庆十九年的土地买卖契约。

村民收藏的一份开立于嘉庆十九年的土地买卖契约。

他们并非对家具行业发展一无所知。拍摄期间,宁舟浩曾数次跟随村民前往上海、广东等地参加家具博览会,他们认为广东生产的是“高端货”,自己只要安心生产“低端货”,卖得便宜就行了。

小富即安,日子过得比邻村强,村民大多乐意维持现状,年轻一代格外明显。企业主孙家祥曾委托宁舟浩请人来村里上课,讲些经济学基础知识,等老师找好了,听课的人却凑不起来。也有村民曾提出要搞股份制,建立品牌,把控价格,同样无人回应。

村民每年都会自发组团到广州参观家具展览会,了解流行趋势,开开眼界。2017年3月

村民每年都会自发组团到广州参观家具展览会,了解流行趋势,开开眼界。2017年3月

在村里拍了十年,宁舟浩开始像农民一样关注降水和节气,留意柴油的价格。相处久了,他觉得自己拥有了“一庄子家人,半庄子亲戚。”在他的照片中,仍然以隐喻的形式呈现了诸多对这一核心矛盾的观察,“感受到了书写的权力。”

因村内建设缺乏规划,村路曲折狭小,稍大的车辆无法在村中行驶。2012年5月

因村内建设缺乏规划,村路曲折狭小,稍大的车辆无法在村中行驶。2012年5月

村子东头随意张贴的租房、招工广告。2017年2月

村子东头随意张贴的租房、招工广告。2017年2月

冬天跟父母回村的孩子,在自家的车里暂时躲避寒冷。2019年2月

冬天跟父母回村的孩子,在自家的车里暂时躲避寒冷。2019年2月

雾霾中的迎亲车队头车。人们按照传统习俗,在迎亲的路上鸣锣开道。2013年1月

雾霾中的迎亲车队头车。人们按照传统习俗,在迎亲的路上鸣锣开道。2013年1月

陆续有村民对此表示认同。毛家村整体搬迁之前,他在村里举办过一场摄影展,很多没能如期进行的布展任务都是在村民的帮助下完成的。有村民看过照片发来感谢,“把毛家村拍得漂亮又真实。”

2021年1月,宁舟浩的作品集《毛家工业园》出版。有村民要走了一本,不久后在朋友圈发出一条翻书视频,感慨说,“很多事情都已经错过。”

夜里在村头聊天的人。2015年5月

夜里在村头聊天的人。2015年5月

拍摄仍在继续,他打算记录村民融入城市的全过程,只是像最初进村一样,无法预计还能捡到什么样的“贝壳”。

农历正月初三深夜,拍摄结束后,宁舟浩在毛家村南口废墟前自拍留念。2020年1月27日返回搜狐,查看更多

农历正月初三深夜,拍摄结束后,宁舟浩在毛家村南口废墟前自拍留念。2020年1月27日返回搜狐,查看更多

原文地址:点击此处查看原文