《妇女杂志》是民国时期发行时间最长的刊物之一,影响范围也不小。《妇女杂志》的作者常常明确自称现代女学生,写信给志趣相投的女读者,其中包括老师、同辈女学生以及来自比较富裕的城市家庭且受过教育的女性。作者声称自己是女性,在自己名字前面用“女士”这个称谓,自称为某个学校的女学生,把目标( 女性 )读者明确称作“妇女世界里的同志”。

《妇女杂志》第1卷第1号

和陈蝶仙的栏目一样,《妇女杂志》也把知识当作其想象中的女性读者理应追求的东西。此类知识包括几何学、应用化学和个人卫生,以及对传统诗歌和文学的鉴赏力。杂志开头是一套插图和照片(通常是一些值得尊敬的现代女性),随后的头版有特色论说文,包括处理女性教育之类话题的女性相关文章,以及并非专门针对“女性议题”的文章( 比如关于“太平洋现势”的文章[1915年3月5日]便是一例)。杂志后面的部分包括家政、小说和其他文学作品选(“文苑”)、艺术以及涉及其他各种领域的版面。关于制造化妆品和盥洗用品的文章都在“学艺”版——“学艺”这个词可以解释为“知识与技能”,特别是和工艺以及科学有关的内容。该版面涵盖的话题,从国产肥皂到常见病的简易治疗,再到下棋,不一而足。文章标题包括《日用理化学浅话》《衣类拔除污点法》《中国秤之分度法》《动物之自卫》和《植物之知觉》等。

《妇女杂志》上关于制造盥洗用品的文章和陈蝶仙“制造库”的篇章很相似。两者都把女性闺阁当作科学活动的场所,并力图把生产活动描绘成一种美德,且在政治上切合新时代。1915年1月的《妇女杂志》上刊登了一篇用浅近文言写成的《化妆品制造法略说》,便是典型。作者凌蕊珠自称江苏省立第二女子师范讲习科三年生,这篇文章提供了几种不同日用品的制作指导,其中包括肥皂:

(石碱)俗称肥皂。其供化妆用者,则称香肥皂。种类不一,有桂花、珠兰、檀香等之名。至其原料,大都取曹达与牛脂、豚脂或椰子油等,复加香料以制之。其优劣常随香料之贵贱与制法之繁简而异。……使用之时,先令石碱溶解于水,而其中之曹达,稍稍游离,故能与皮肤或毛发之脂肪相抱合,以去其垢,厥功其大。(凌蕊珠1915,17—18)

知识的传授以一种直截了当的教导式语气进行。该词条展示了鉴别肥皂的种种名目,制造所需的原料、步骤,以及如何使用造好的材料。它令读者相信这种产品不难制作。还有些词条详细介绍了制造牙粉、生发油和香水的知识。

陈蝶仙

《妇女杂志》上的这些文字和“制造库”类似,显然对其推崇的知识进行了明显的包装,既催生了化学、物理等现代学科,也推动了知识的全球化。《胭脂制造法》(1915年3月)一文提出了如下解释:

胭脂由红花(Carthamus tinctorius L.)之花瓣制成,乃化妆品中之重要者也。红花属于菊科植物,……高达二三尺,其花瓣含有红黄二色素。其中红色素称之谓Karthamin(C14H16O7)者,实为胭脂之主成分。黄色素合有夹杂物,必须除去,否则胭脂品质日渐卑下。……(花瓣色素)遇酸类则沉淀,取其溶解之沉淀物,精制可也。(蕙霞1915,15)

在解释胭脂的成分时,这段话明确使用了科学术语。Carthamus tinctorius L.是红花在“林奈分类系统”(Linnean taxonomic system)里的拉丁文名字,指的是胭脂染色所需的花。此文中,这个名字是用罗马字母写的,在中文为主的文本里十分突兀。红色染料的拉丁文术语Karthamin也被浪漫化了,就像化合物C14H16O7一样。该文本在描述胭脂的制作过程时,同样利用了现代化学话语。碳酸钠( 碳酸的钠盐 )被指定为优先使用的酸,以促进花瓣色素的沉淀。

和“制造库”里的词条一样,《妇女杂志》上的这些文字也强调实验、感官技能以及制作过程中身体的参与,而作者同样以专家的身份出现。《化妆品制造法略说》便很典型,这篇文章以高度示范性的技术知识为特征,同时读起来又像一篇实践指南。作者凌蕊珠不仅显示出化学和制造方面的专长,而且充当了实践导师,她的“诀窍”来源于自己动手制作和实验的经历。凌蕊珠告诉读者,鉴别高质量肥皂最好的方法就是靠自己的感觉:“如以舌尖舐尝,无辛辣之味者,则为上品。”这个建议虽然简单却很有深意,它暗指一种认知方式,包括依靠自己舌尖的味觉,同时又将灵巧性和创造力推崇为美德。

《妇女杂志》上的文章做得很好——或许比陈蝶仙的栏目更好,因其挑明了闺阁内进行的家庭制造背后的道德及政治意义。好几篇文章展现了想象中的家庭生产场所,强烈呼应了由来已久的关于家庭管理的话语,以及19世纪晚期已经流行起来的关于个人卫生和国家实力的新近话语。“沈瑞清女史”的一篇文章《化妆品制造法》宣称,女性掌握制作化妆品的知识并借此了解其性质的能力,是改善家庭状况的关键。她以一通警告开篇:“化妆品为妇女必需之品,故价值颇昂。惟妇女以俭朴为主,化妆品乃属消耗品之一种,不若不用之为佳。”为了回应这种质疑,沈瑞清女史诉诸传统信仰,即女性得体的仪容和举止属于四种女德之一:“且发秃不治,牙秽不除,极与家庭卫生有碍。然徒用之而不知其品性,颇与家庭智识有缺。”通过强调家庭秩序的重要性,沈瑞清援引了传统理学话语,以连接家庭内部女性领域(“内”)的和谐与外界男性领域(“外”)的道德和谐。家庭关系隐含政治关系,妻子的贞洁和孝顺是政治忠诚的隐喻。女性在家庭中的工作,被认为对家庭领域之外的生产状况至关重要。

对沈女史而言,充分了解女性用品十分重要。女性闺房里的化妆品和私人用品,在中国文化里长期以来一直被视作道德负载物。在中国文学史上,贩卖此类商品每每被描绘成威胁,因为这些物品被认为代表了性诱惑,逗引无知女性走出深闺,进入不宜涉足的公共街区。在沈女史的文章里,一种类似的矛盾始终存在:雪花膏和发油是不可或缺的,同时又具有潜在的不确定性。它们帮助女性维持仪容和举止方面的美德,但又充满了潜在的危险。如其性质未能得到妥善理解,则可能引导女性乃至整个家庭走向放纵、挥霍的消费。文章其余部分针对上述情况提出方案,详细阐释了生产知识和怎样恰当地理解此类物品。文章讲述不同化妆品的化学成分,以及如何生产并合理加以使用。读者还能学习到怎样制造染发剂、擦脸粉、淡香水、玫瑰胭脂流膏、爽肤水、香水甘油、爽肤粉、薰衣草水、生发油、点痣水、玫瑰发油、薰衣草生发油、樟脑牙粉,以及夏士莲雪花膏。补充说明里提出了一个警告,针对的是制作祛斑水时怎样恰当处理甘油。

陈蝶仙的“无敌牌”牙粉

在凸显女性用品的生产是家庭和谐的关键,并强调生产(以及杂志文本的消费)过程中关于物质属性的大量知识时,《妇女杂志》上的文章明确呼应了“格物致知”的传统。宋代以降,关于“格物”的哲学话语把考察“物”的外部属性视作了解“物”的真实本质(“理”)的途径,同时也是把握“道”的道德真理的重中之重。作为博物学的研究对象,“物”的概念扩展到不但包含物质对象,也包含事件和精神现象。要了解或破译这一切,主要通过哲学家和鉴赏家的文字和语言,而不是真的和物质对象打交道,所秉持的明确目标乃是探究普遍法则以及追寻与更大范围的社会政治体系相融洽。

然而,1915年对“女性用品”物质属性的兴趣背后隐藏的潜台词是前所未有的。中国不再是意识形态上赞同儒家宇宙观的世界性帝国的领头羊,而成了众多共和政体的民族国家中的一分子,角逐于国际资本主义的竞技场。关于中国在国际市场的竞争力以及显然起源于现代话语的生物政治学,有一种深刻的忧虑在浮现―后者在个人健康和国家健康之间建立起了紧密的关系。19世纪全球资本主义的兴起已经导致中国市场充斥外国商品,范围从鸦片到工业品。西方列强和日本迫使中国承受的军事挫败令人蒙羞,似乎只证实了中国在技术和物质上的落后。这种焦虑使得物质性在上述刊物中被赫然放大,而刊物文章中经常使用的语言则明显来自国际商业语境。充分了解重要商品的选购者以及怎样制造这些商品,便和国家健康联系了起来。

正如沈女史诉诸家庭卫生之需时所言,中国在卫生健康状况方面的欠缺所形成的国际话语到19世纪晚期已经广泛传播,让这些文章笼罩上巨大的阴影。与之密不可分的是认识到中国衰弱的政权已导致越来越多侵略性、暴力性的帝国主义征服行动,此类话语已深入中国知识分子、改革分子和管理者心中。要让“东亚病夫”现代化,就意味着中国人的身体必须干净、健康。改革分子和知识分子于是通过反缠足协会在改革派的出版物中、在体育教学课程和机构的创设中,积极推动新式的卫生学和身体意识。《妇女杂志》上的文章以及陈蝶仙的“制造库”栏目,通过提倡家庭卫生用品,将其自身与改革事业相连。它们推荐了制造高质量化妆品的具体方法,而关注这些物品的生产,有助于将化妆品从具有潜在危险的消费主义尤物,转换成可以增强国力的自制品。

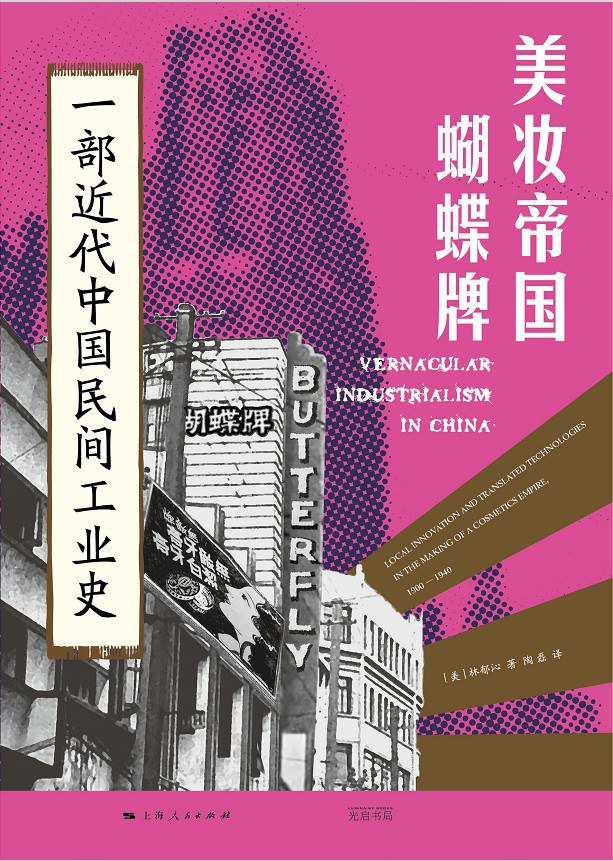

(本文选摘自《美妆帝国蝴蝶牌:一部近代中国民间工业史》,[美]林郁沁著,陶磊译,上海人民出版社2023年6月,经授权,澎湃新闻转载。现标题为编者所拟。)