编者按:他们中有面对学生突然“出柜”的高三年级班主任,也有刚参加工作的小学心理老师。有此前从未听说过多元性别的大学教师,也有致力于推广“友善校园”的性别教育公益人士。一场静悄悄的性别平等教育实验,在7年时间里,影响到至少两万多名学生。对这些先行者来说,虽然人数并不众多,但个体力量正逐渐成为星星之火,当他们带领学生撬动日常生活里的刻板偏见与不公,也就推动着社会性别多元和包容的可能。

上高三的那一年中秋节,正是备战高考的节骨眼,郑一鸣缺席了当天的晚自习。他跑到班主任文诺的办公桌前,告诉他:“老师,我喜欢上了其他学校的一个男生。”

对于郑一鸣来说,向班主任“出柜”,是他深思熟虑的结果。他希望长辈中有人可以支持自己。在此之前,他告诉过母亲,但结果不如人意。

办公室里很安静,只有师生两人。白炽灯在头顶摇晃,发出微弱的电流声。在短暂的惊讶过后,文诺平静地和郑一鸣聊了会儿天,给他提了些如何让父母接纳的建议。这个高三年级的班主任,没有提出任何反对意见,连惯常的“以学习为重”的劝说也没出现。

一个小时后,郑一鸣走出办公室,整个人轻松了下来。晚上回去,文诺收到了郑一鸣的短信:我最终决定去恋爱。

“不一样的语文老师”

在郑一鸣眼里,文诺和学校里的每一位老师都不一样。

早在上高一时,他就知道这是一位传说中性别友善(有性别平等的意识,并对多元性别的群体足够理解和包容)的语文老师。文理科分班时,他在心里默默祈祷一定要进文诺的班级,他最终如愿以偿。

上高二后,如郑一鸣所预料,文诺会时不时在班级里科普一些关于性少数人群、性别平等的知识。在课堂上,他告诉大家,每一个人都应该被尊重,无论他的性取向如何。

当时的文诺刚刚29岁。在浙江这所中学里,他已当了5年的班主任。虽然年轻,这位语文老师兼班主任却不仅仅满足于日常教学和管理好自己的班级。相反,在应试教育的田地里,他始终努力着去拓展一些更为宽阔丰富的东西。

但纵使这样,在面对学生郑一鸣的“出柜”时,他仍然有短暂的“头疼”。那时的他,从未接受过性别平等教育的专业培训,第一反应更多地来自他作为一名教师的人文素养,以及内心朴素的平等观念。

时光过去了6年,今天的他,不再只是一位受欢迎的语文老师,也是一位在校园里自觉推动性别平等教育、以建立“性别友善校园”为己任的行动者。

如今,在文诺的班级里,有关性别平等教育的内容随处可见。教室后的新闻版块,他会贴上有价值的新闻,话题涉及性骚扰、无性别厕所、同性议题。课前五分钟,学生们会根据新闻展开热烈讨论。教室的另一侧是照片墙,有LGBTQ亲友会的照片、彩虹旗的照片,文诺很自然地在下面做上注解。

2019年,文诺从台湾出差回来,带回几套卡牌,关于性别、多元家庭。在很多个课间里,学生们玩着一张张卡牌打发掉高三时光,这些时光转瞬即逝,在学生们心中留下来的却是性别平等、自由包容的观念。

高晨晨在这样的氛围里度过高中的两年时光。在她的记忆里,性别议题几乎贯彻文诺的每一堂课,自由平等的氛围延伸到日常学习的末梢。班级里放着一摞与性别相关的书籍,有科普、故事、绘本,一出现,就被班级同学哄抢走了。

每当有公众号推送性别平等的文章,班里同学的转发会迅速占领朋友圈。她在这样的班级里毕业,男女同学亲密无间,经常一起出来玩,彼此间少有性别认识造成的隔阂。

“不正规”的培训

高晨晨不是传统意义上“温柔”的女孩子,用她自己的话讲,“很痞”。高一时,有老师评价她,不像女孩子。她反感,但也犹豫要不要改变。

直到高二分到文诺班上,她再也没有听过类似的评价。性别意识逐渐萌芽,她意识到不愿做“温柔女生”,并不是自己的问题,也无所谓“好坏”。

而这一切的改变,和班主任文诺的理念有关:让孩子们如同春天的树芽一样按照自己的天性成长,而不是按“传统观念”来压抑或扭曲自己。

但事实上,面对性别议题,文诺也曾深深疑虑、困惑过。他记得,参加工作的第二年,就曾遇到一个性别气质柔和的男生。这个男生很快成为校园里被欺凌的对象:男生们将他排除在团体活动之外,一部分女生不愿与他接触。有一天,男生的班主任在办公室感叹:这个男孩子扭扭捏捏以后怎么办呢?文诺模模糊糊意识到其中的问题,但细究起来却说不清。

2015年,郑一鸣向文诺“出柜”,让性别问题再次刺破现实的帷帐,也成为文诺进入性别平等教育的契机。郑一鸣在向他“出柜””后去谈了恋爱,但结果并不好,遭遇了失恋、焦虑、割腕,回来又找文诺倾诉。这时候,文诺发现自己难以对他提供有效的帮助,只好联系另一位有相关经验的心理老师来帮忙。

2016年夏天,已经毕业的郑一鸣告诉文诺,杭州有一场关于性别教育的培训。文诺决定去看一看。他想知道是性别平等教育教什么、怎么教。

这是一场看上去“不正规”的培训。小会场里,许多探讨以小团体的形式展开,大家频繁互动。来参加的人形形色色,有社工,也有大学、初中老师,或者心理老师。年龄跨度也大,有五六十岁的,也有刚刚毕业的年轻人。

培训的组织方是无锡灵山慈善基金会下的友善校园专项基金(以下简称”友善校园基金”),从2014年起,他们开始关注性别教育和推动校园性别友善包容环境。也是在同年,国务院妇儿工委办和教育部联合推动“性别平等教育进校园”。几年时间里,这个项目在全国13个省(区、市)多所中小学里生根发芽。

七年时间里,友善校园基金举办过17场培训,覆盖589位教师,截止去年,这些教师们接触到6万多名学生。但性别平等教育并非在一朝一夕间可以完成,刻板印象的纠正,多元性别的了解、平等自由价值观的建立,都需要老师们旷日持久的耐心和源源不断的实践。

陈静雯是“友善校园基金”的性别教育培训主管,负责教案的研究和开发。在给教师的培训中,她将课程分为知识、态度、技能三个板块,内容涉及性别知识、对刻板印象及传统观念的态度认知、个案处理方式等。

在文诺参加的培训最后,有几位叙述者分享自己的生命故事。其中一位自我介绍,说自己既不是男性,也不是女性,而是一个酷儿。文诺第一次被新这样的观点冲击到。

同样受到冲击的,还有武汉一所高校的心理老师刘晶。在刘晶的理解里,性别议题无非是“你是男的我是女的。这有什么好说的?”,但一天的课程下来,刘晶听蒙了,她认认真真记了好几张笔记。第一次知道,性别不是二元对立的“男”和“女”,而是一个可以“移动的光谱”。

她形容那时的感受“好像找到了一个自己特别喜欢的人,想做点什么,一下子找到一个方向。”在那之后,刘晶把性别教育纳入重要议题里。

你喜欢粉色吗?

2020年,24岁的陈思捷从香港大学毕业。学教育的她随即进入深圳的一所小学担任临时心理老师。

六一儿童节前期,学校为孩子们准备了礼物,校领导在校门口分发,女生是粉色的,男生是蓝色的。陈思捷觉得有问题,她试图去纠正这样的“理所当然”,拉过来两个女孩问,你们最喜欢的颜色是什么? 出乎她意料,两个孩子都说了粉色。

陈思捷不甘心,继续追问,你喜欢粉色是因为自己喜欢,还是因为爸爸妈妈经常给你买粉色的东西?女孩回答,自己家里有许多粉色的东西。

陈思捷是一个不喜欢粉色的人。小时候有人会送她粉色的东西,她问为什么,别人会说,女生就喜欢粉色啊。她反感这样的假设。上学时,她关注性别领域,去相关公益组织实习、接触多元而包容的群体。

当她开始成为一名老师,满心以为,能很快影响到很多孩子,改变校园里性别平等教育缺乏的现实,但具体到工作的每一天,她才发现自己在这个议题上是孤零零的一个人,而且,仅仅拥有“意识”、“观念”、“理论”是不够的,就像是仅仅改变一下礼物的颜色,都并不那么容易。

“友善校园基金”的教育培训主管陈静雯告诉全现在,参与“友善校园”行动的教师们,起初也会没有信心,他们担心自己掌握的知识还不够。毕竟,对于许多老师来说,这是一个崭新的领域。他们也担心自己做得“出格”,成为学校特别的存在,不受各方面的理解。

陈静雯说,她常常鼓励老师,从最容易的地方做起,例如开一堂班会课、心理课,和学生互动时,传达一些性别友善的信号。“只要一旦开始去做,困难并不像想象的那么大。”

语文课本里的性别平等教育

一次上课,文诺偶尔谈及“同性恋”,有学生当场流露出“恶心”的神情。他意识到学生的警觉和偏见,于是旁敲侧击地传达性别平等的理念,从“防艾日”聊到LGBT群体,偶尔给学生们放《蓝色大门》、《霸王别姬》。

到了后来,他意识到,最自然的方式是融入。他开始在有限的课本里拓展文本的内容,将性别议题穿插其中。

他会见缝插针地把这些知识藏在语文课的背景介绍里,比如屈原“香草美人”的传统,海明威小时候遭到父母性别差异化对待的分裂。有时,是在涉及平等自由的价值观的课文里,比如马丁·路德·金的《我有一个梦想》。他会强调,少数者的权利要被尊重。

一次语文课,讲到《史记》和司马迁被宫刑时,学生们在下面议论纷纷,有人讨论他是不是太监,有的学生发出一声嘲讽。空气停滞两秒。接着,文诺抛出一个问题:“为什么我们会对这样一群人抱有嘲讽的态度,为什么我们总是认为宦官是一群很坏的人?”

这一个原本会被许多语文老师一带而过、甚至无关紧要的小细节,被他拎了出来。

教室陷入短暂的沉默,这在教案、参考书里都没有答案。过了一会儿,像是有什么划开了冰面,有人开始小声地说起自己的看法。那堂课,许多同学意识到,对于那不符合常规性别标准的人,很多文本对他们进行了丑化。

文诺也不忌讳去探讨爱情。语文课本有一个爱情专题,《长亭送别》中,张生和崔莺莺的约会在墙边见面;莎翁喜剧里,罗密欧翻墙去见朱丽叶。他问,在爱情之中这堵墙象征着什么?有人说起阶级、有人谈到贫富。

“性别。”不知道谁说了一句。讨论的思路一下子打开了。

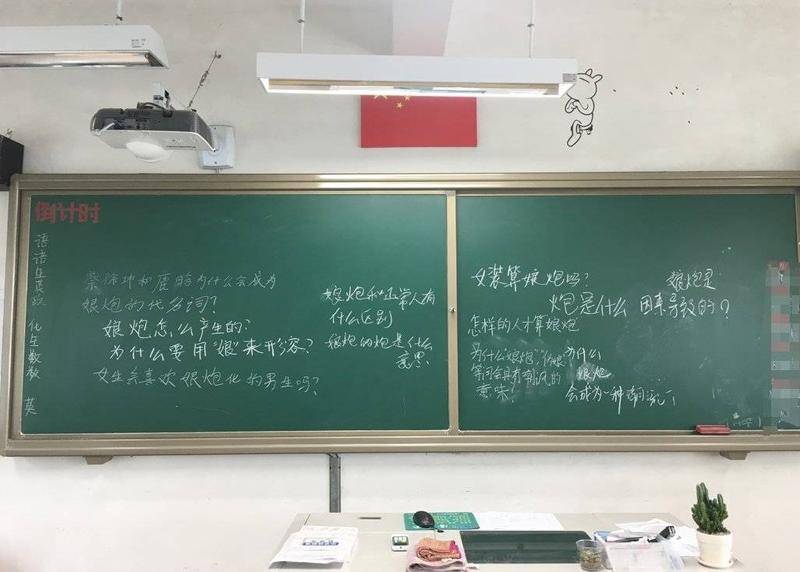

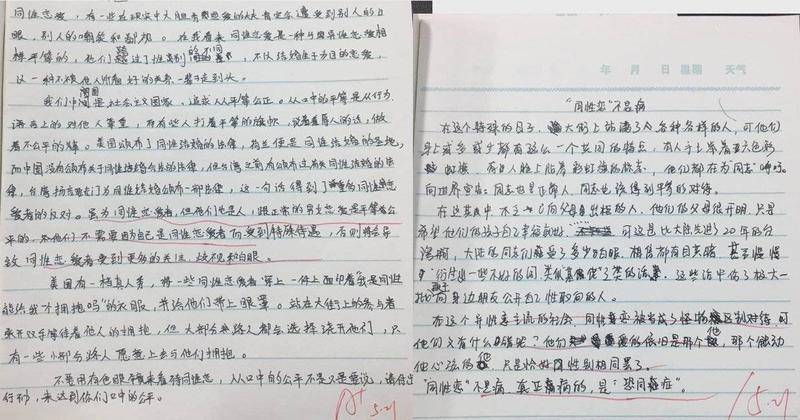

后来,这样的探索逐渐跳出课本的桎梏。他丢给同学不同的话题:公交车上的性骚扰、电梯里的性骚扰、职场上的性骚扰,让同学分组排练表演,再想应对策略。他组织辩论,探讨当代社会男性更累,还是女性更累。几年前,开学第一课的“娘炮误国”的话题引起争论,他正好借此布置了一次课堂写作。

而陈思捷改变了曾经直来直去的方式,她着眼于日常生活里细节,比如点名时尽量男女平衡、鼓励他们一起玩。上班时,她在衣服上别上胸针,上面写着“you are safe with me”,既不张扬,又可以表达“友善与包容”立场。她知道自己会做老师,很早就买了这样的别针。

“不要让我的学生重复我的经历”

性别平等教育最先冲击的是听课的教师们。陈静雯告诉全现在,培训结束后,许多教师们会以性别的视角回顾自身的成长经历。

对于陈思捷而言,性别意识早早埋在她的生命里。陈思捷是独生子女,小时候总会有人对她说,让你爸妈给你生个弟弟。她会想为什么是“弟弟”,“为什么男孩是一个必需品?”;上幼儿园时,陈思捷觉得爸爸的姓不好听,在本子上把自己的姓改成妈妈的,父亲知道后多少有点不开心。在家时,母亲经常会对她说,不能比家里的堂哥差呀。她听得出其中的言外之意:作为女生已经有很多的不便之处了,所以你要更努力。

学习与性别相关的理论之后,陈思捷回溯自己的过往经历,发现自己是一个性别意识觉醒很早的人。她一直有一种使命感在:“我不想让未来的孩子再像我一样背负那么多舆论上的压力、偏见和疑惑。你就会愈发想要做这样的事情。”

学生时代里,文诺也受到过传统性别观念的桎梏。高中时文理分班,他的班主任劝他,你是个男生,你不要去读文科,他听了班主任的建议,去了读理科,但每天备受煎熬。高考之后,他选择复读,重新选择文科,最终成为一名语文老师。

重新回顾这段经历,文诺才意识到其中的问题。他开始反思,为什么男生就一定要去读理科才有出息,而女性更适合读文科?

陈静雯认为,这一批性别友善的教师们都秉持着一个共同的想法:不要让我的学生再经历一次我经历过的。因此他们致力于在校园里创造出一个让学生感到被尊重、被支持、被保护的环境。

据友善校园基金提供的数据,在培训的教师中,女性占到90%,多以中小学的心理老师和班主任为主。这些老师在课堂之外,会与学生有较长时间的接触,比较容易接触到个案。在比例上,陈静雯分析,女性的性别意识普遍比男性较好,对于性别议题较为关注,也更加敏锐。

正因如此,她才看到文诺的“珍贵”,他是极少数坚持到现在的男性教师,也是一位“真正的教育者”,“他所做的这一切。真的是为了学生成长的需要。”

在陈静雯眼中,教师的转变最明显的是体现在视角和态度上。在接受培训后,他们会更加敏锐地察觉到学生遇到的性别困境。

一般来说,当一个学生因性别气质在校园里遭遇欺凌,很多老师的第一反应是让受欺凌的学生“回去改正”。但学习过多元性别等概念之后,老师们会意识到,性别气质很可能是学生被欺凌的原因。而当性别意识的维度打开,教师们便可以开始有所行动。

“我专注这一块时Ta们就变多了”

有一次交流期间,刘晶问身边的一位中学心理老师,你们学校真的有因为性别问题来找你的学生吗? 在学校里,她并没有遇到过这个群体。很长一段时间,跨性别、同性恋对她来说只是一个概念,那位老师沉吟片刻,说,应该不是没有。

在那以后,刘晶开始更明显地传递性别友善的信号。她把自己的qq头像、微信头像都带上彩虹的标志,在办公室的桌子上立上彩虹手环。自我介绍时,她会加上一句:我是性别友善的老师。

逐渐地,有学生迈进她的咨询室,那些遥远的概念变成了一个个具体的人。“我觉得我专注这一块时Ta们就变多了。”

最近几年,文诺也发现咨询他的学生变多了。他兼任学校心理咨询室的工作,去年,他在心理咨询室门口贴一张图片,那张图片上是一道彩虹,上面写着:“本咨询室对校园中的弱势、身体、性别、多元性别以及多元文化等议题是友善的。”

很快,学生们通过各种各样的途径加他,咨询自己到底是不是拉拉、双性恋、跨性别。那时,他察觉,只有给TA们一个开放,包容,安全的环境,TA们才会出现。

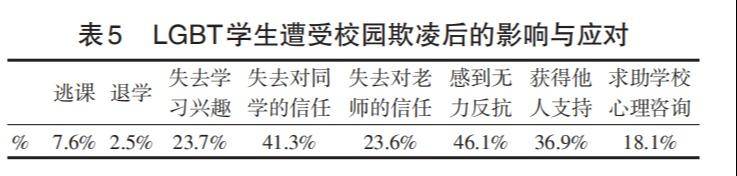

2015年,学者魏重政、刘文利做了一项《性少数学生心理健康与遭受校园欺凌之间关系研究》的调查。在受访的751名LGBT学生中,306人(40.7%)因为自己的性倾向和性别认同而在学校被叫难听的绰号;遭受过校园欺凌的LGBT学生有更频繁的自杀想法、更低的主观幸福感。在LGBT群体遭受校园欺凌后的影响与应对方面,调查显示,有41.3%的学生失去对同学的信任,23.6%失去对老师的信任,46.1%在面对他人的欺凌时感到无力反抗。

刘晶把这张图截下来,放在专门的文件夹里。她想看看,如果有更多人加入进来,这个比例在将来会不会有变化。的确,打开学生的内心并不容易。“只有学生确认对方是安全的,可以理解我的,他们才会敞开心扉。”刘晶说。

有一次,一位跨性别的学生来找来刘晶。TA焦虑、担忧,面临着许多心理冲突。刘晶给TA做了六七次咨询。结束之后,很长一段时间,刘晶没有再看见TA。直到有一天,他们在校园遇见,TA一路小跑过来, 拍着刘晶的肩膀说,老师你还记得我吗,我还想去找你做一次咨询。刘晶突然体会到,那是一种受到信任的感觉。

而在文诺的校园,同样的故事也在发生着。2016年9月,高一刚组班不久,为了了解学生情况,文诺布置了一项作业——让学生写“关于我的24件事情”,一位女生写道“我希望能够看到一个活的gay”,文诺觉得很特别——很少有人会把这个点写进作文中。

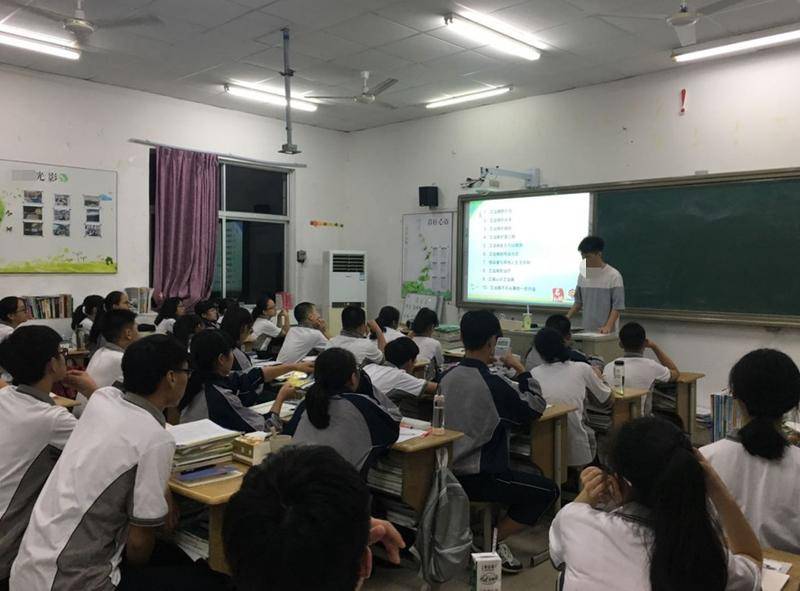

第二天恰巧是“防艾日”,他邀请已经毕业的郑一鸣来课堂做防艾知识的科普讲座。郑一鸣上台自我介绍:大家好,我性别男爱好男。话音刚落,课堂一下子炸开了,每个人都对眼前这个“活的gay”产生兴趣,一大堆问题等着问。

大学毕业之后,郑一鸣成为LGBTQ亲友会的志愿者。每年寒暑假回来,他会去找文诺聊聊,他常常自豪,因为“班主任在跟自己一样,做着一件有意义的事情。”

在班级里,文诺平日播下的种子也会不经意间冒出嫩芽来。去年五月,文诺在“一周重要事项”的板块上写下“世界不再恐同日”,第二天他踏进教室,发现那行红字下面多了一个小小的标注:nice。

影响也不止于自己的班级。两三年前,文诺在学校做了一场关于校园欺凌的讲座,他播放台湾玫瑰少年叶永鋕的故事——他的死因与“性别歧视与霸凌”联系在一起。讲座结束,有一位男生突然跑到他面前,鞠了一躬,说,老师谢谢你。没等文诺反应过来,他已经走了。

刘晶也收到了一些回应。一位女生在课堂反馈里写到:“关于恋爱,同性恋也好,双性恋也罢,我觉得是一个灵魂撞上了另一个灵魂,他们互相契合,无关性别。老师很谢谢你去让更多的人知道这些知识,并且学会去尊重,谢谢你可以去做这件事。”这些话落在刘晶的心坎里,成为她的动力之源。

高晨晨毕业之后,去念了语文教育——和文诺一样的专业。毕业后回过头来,她发现自己的性别意识早已超越了许多同龄人。高中时代接受的教育在一定程度上影响了她的选择。她想这个领域“努力一点,做一点贡献。”

专注性别平等教育已六、七年的陈静雯则看到,虽然人数并不众多,但教师们的个体力量正逐渐成为星星之火,他们带领学生撬动着日常生活里的刻板偏见与不公,推动着社会性别多元和包容的可能。

这些可贵的教育,让更多孩子知道,“性别不是判断一个人的标准”,不能决定一个人的漫长一生。

(文中图片由受访者提供,应受访者要求,文中文诺、刘晶、陈思捷、郑一鸣、高晨晨为化名)