图文|朱玲玉

编辑|赵小鲁

图编|曾 颖

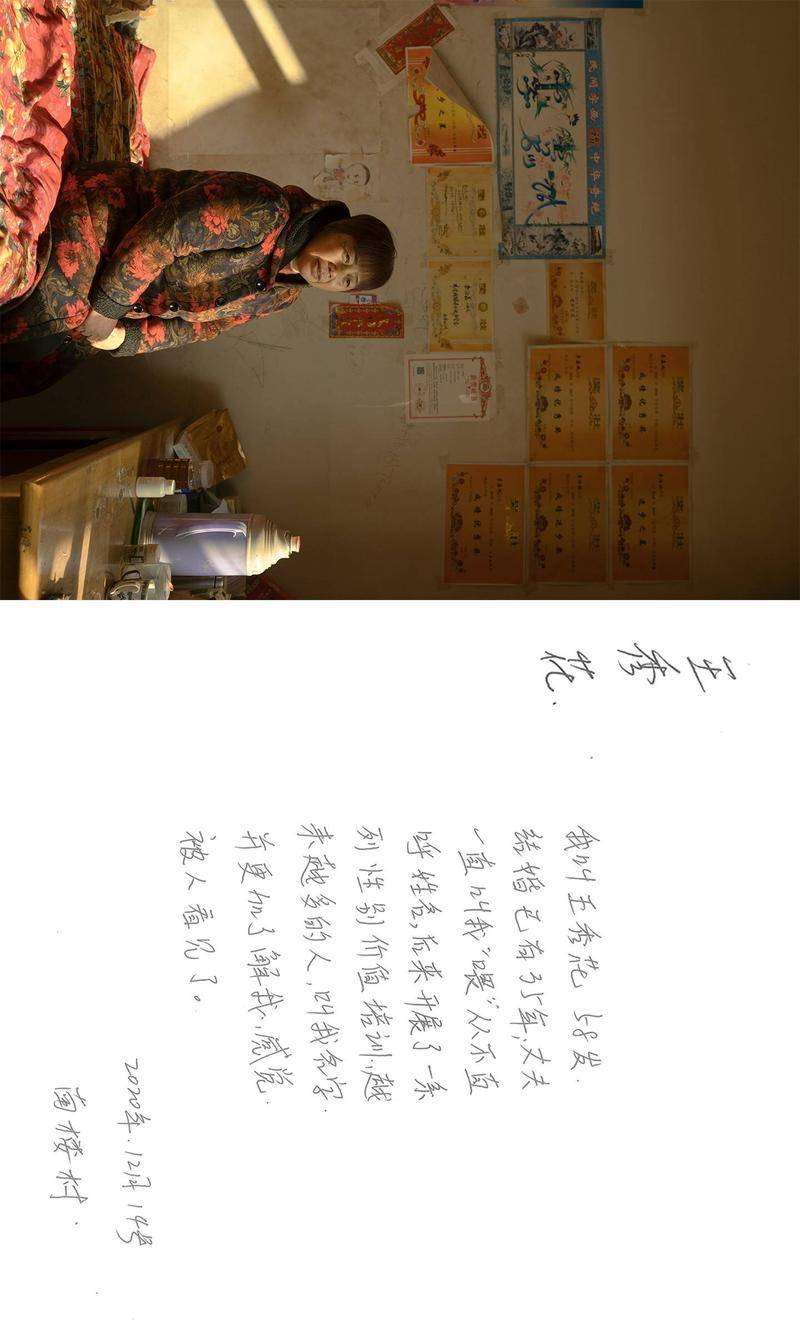

南楼乡的女性都有各自的名字,但村里的人对这些女性只有一个相似的称谓——谁谁家媳妇或谁谁妈。例如正定县南楼乡美丽社区服务中心的王小英,丈夫名叫王永波,嫁到南楼之后,她就总被人叫做“永波家的”,早年开过几年的农资店,再熟的客人都不知晓她原名。

无名之名:属于夫家的称谓

在南楼,已婚女性的称谓,仍然沿用夫家的“所有格”。这是基于一种对妇女的“过去”的假想:女人一落夫家,生了娃,成了妇人和婆娘,一口锅放在灶台上,为公婆、丈夫及三俩儿女烧上一桌食,农妇们三五成群地唠起媳妇生娃或者鸡婆下蛋的家务事,一边给孩子喂奶、把屎把尿,只管家里的一摊事,家外的事情靠男人。这种生活真的存在过吗?至少现在,农村妇女参与经济活动共同养家已是常态,责任增加的同时,代表家庭对外接触的权力却没有相应增加。南楼的女性虽然在外劳动赚钱,回到家中依然要承担所有的家务。丈夫依然被认为是主要劳动力,回到家中就可以“撂手一摊”,饭来伸手。

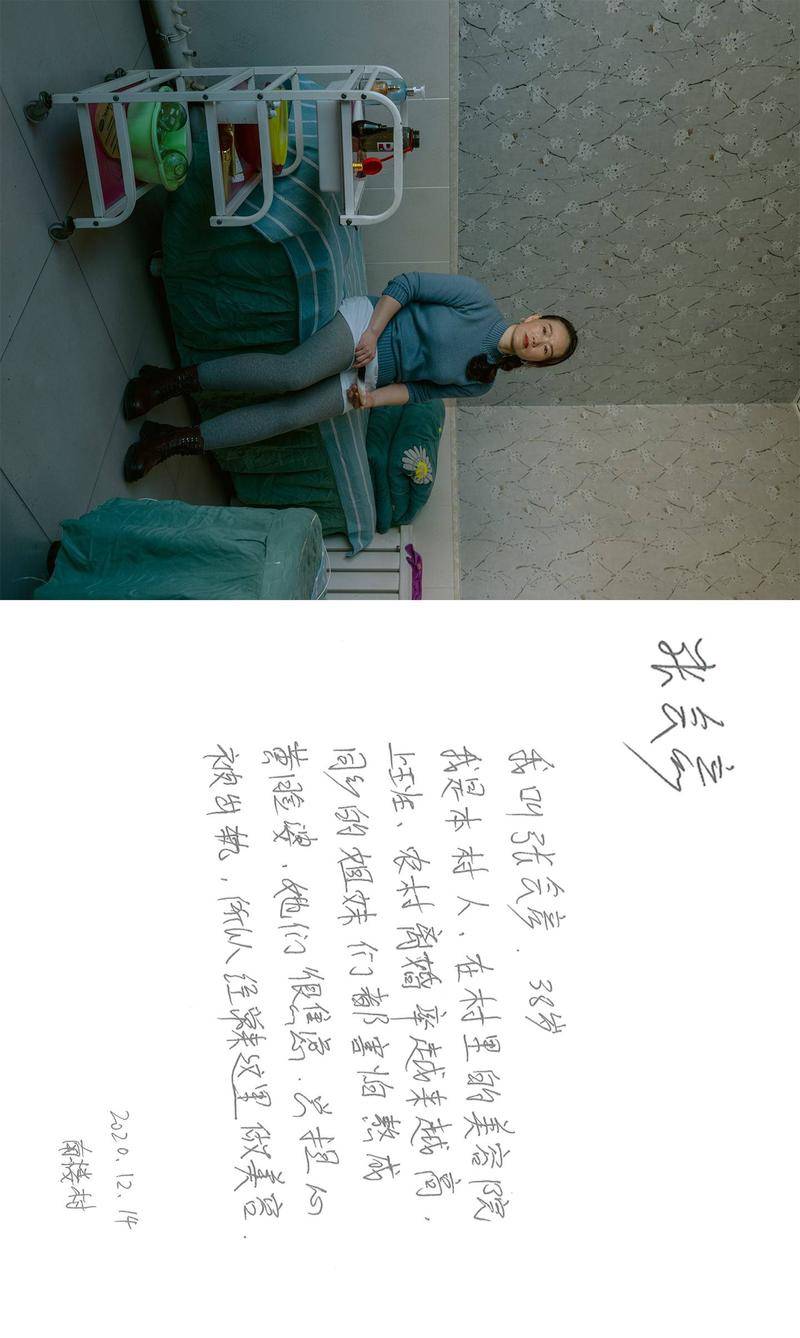

往年,王玉芳每次在村里购买化肥,总是在发票上例行公事地签下丈夫的名字。王秀花在村里开了30年的五金店,每天守在店里接待客人,丈夫负责上门装修送货,但来往的客人也说不出她的名字。她和丈夫结婚38年,丈夫使唤她时总是叫“喂”、“嗳”,她只觉得“心里不舒服,但又不说不出有什么问题”。红白事礼册上写的都是丈夫的姓名,连家长签字也都是丈夫来签,即便诸多具体事务的经手人是女性,仿佛她们的名字在家庭和公共生活中都毫无用处,以致可以完全被取消。

久而久之,她们自己也忘记了彼此还有名字,就算一起跳了五六年广场舞,也不曾说得出舞伴的名字。王小英嫁到南楼已有15年,且用了15年在从事农村公益事业,可依然觉得自己对这个村庄感受“疏离”。这也让她意识到,南楼的外来媳妇,基本对家庭和村庄的归属感和拥有感不强,潜意识保持随时抽离的状态,并不利于家庭稳定和村庄发展。

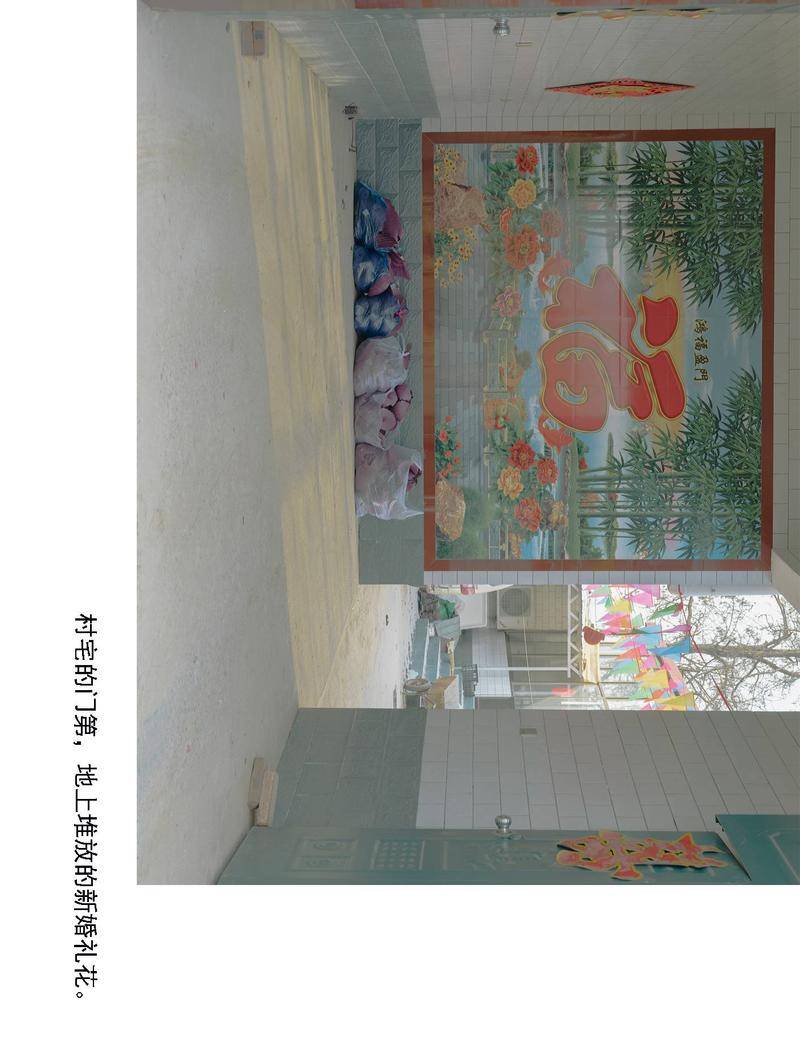

坐在村委会大门前的白发老人。

本有学名,却以男人的附属身份来称谓,她们在沿用古训的风俗语言中被集体消失了,这常年在南楼乡被天经地义地践行。南楼的女人从未意识到自己所被剥夺的名谓,她们在很长时间以来默认了现状。

南楼女人无名化的现象,让人不难理解到这里女人们的地位和处境,不难理解她们为何总是不敢抬头挺胸、理直气壮,每天困顿于家庭琐碎和争吵中。

但离婚,是南楼女性付不起的代价,更是不得已而为之的绝境。“在这里,女的离了婚,就基本是带着孩子净身出户,娘家也回不去了,”王小英介绍道,南楼女性的名字从未出现在财产权益凭证上。户口本、土地和宅基地确权都由男性占有,为了避免财产分流,男性加强了父权和夫权统治,女性的从属地位逐渐根深蒂固,即使有离婚的诉讼,基本也是为了争取抚养权,“为了财产去打官司的就很少,女性默默都忍了。她们从小到大就在农村环境里生活,女的就是外来的人,该走的就是女性,她们已经从内心里就认可了这样的一个潜规则。 所以大部分一旦离了一次婚,没有任何依靠,就会不断地一嫁再嫁、再嫁,好多都嫁了五六次。倘若离开这里,就杳无音信,哪里可以停靠一会就奔哪里去。”

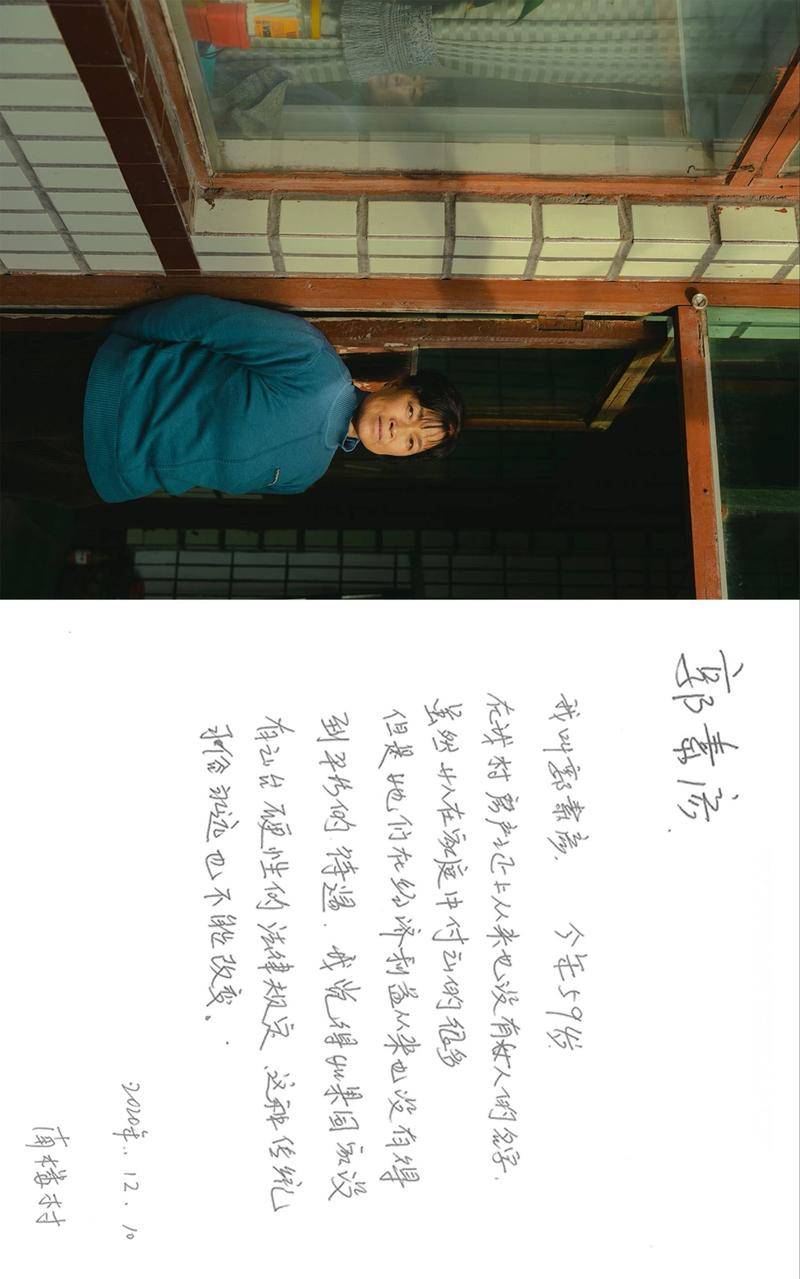

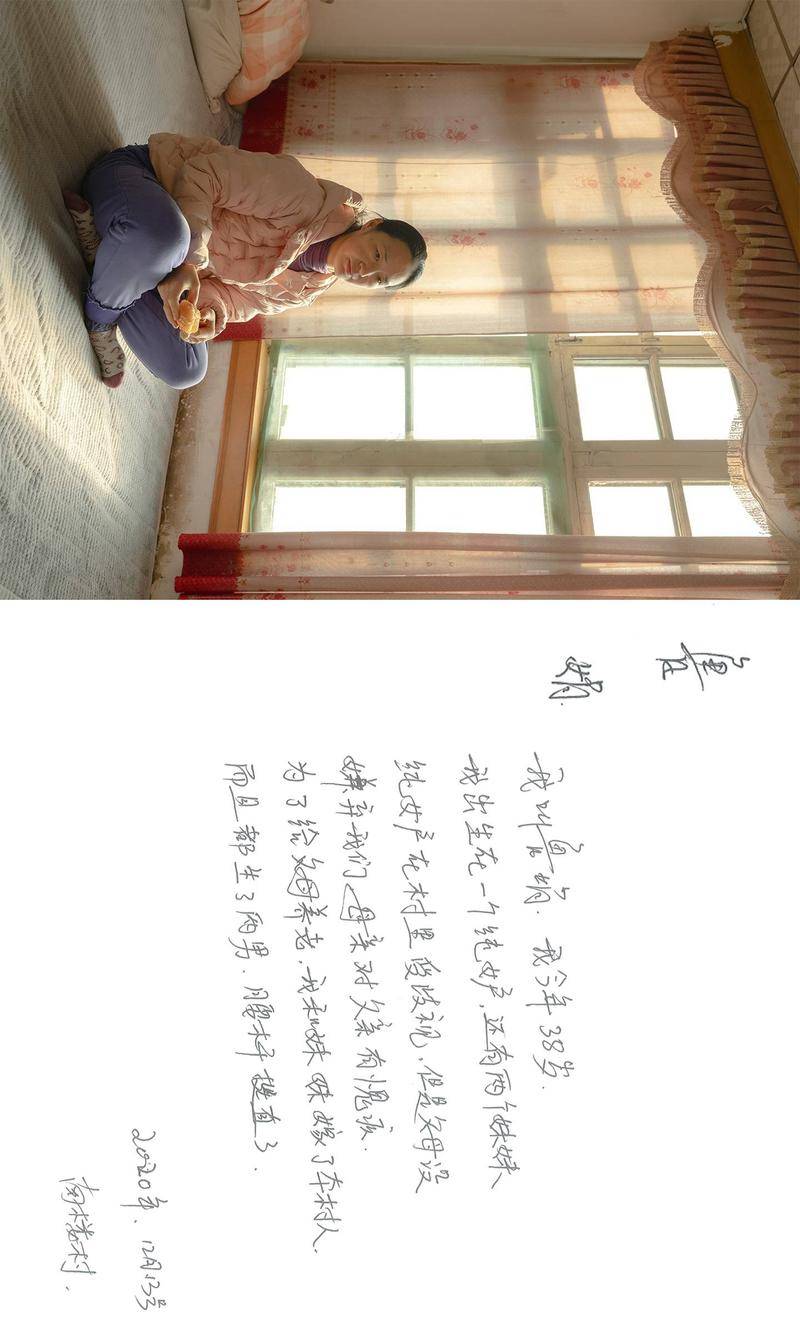

改嫁到南楼的陈丽红(化名),形容之前寡居三年孤寂的时光——“冷锅冷灶,无人问暖”。2017年,她前夫去世,独自抚养4岁的儿子,每个月只有六百多元的收入。家中失去顶梁柱,她对儿子有愧。日子过得再拮据,儿子每年生日她也会为他买蛋糕庆祝,零食、玩具都是尽力满足。改嫁后,她亦觉得女人如果只能成天“守着灶台,心里也不是滋味”,只是经历过重大的变故,心里已不再想象更深的未来,短暂一个月的相处便跨进了南楼夫家的门槛。夫家为人纯憨,她又为其生育一子,她的愧疚才放下了些许,却生怕生活再生出变故。

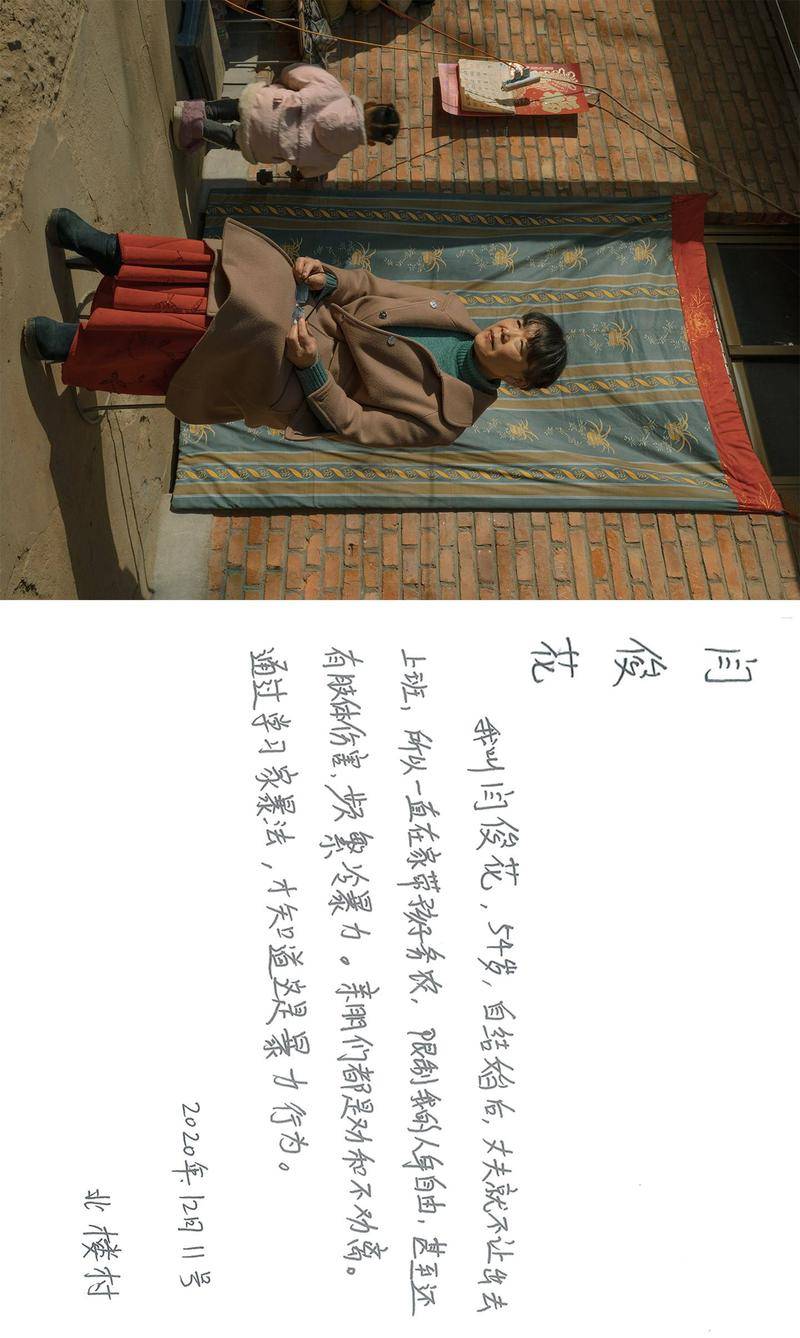

激辩“女人的名字要上榜”

王小英和其他妇女骨干从女性姓名入手,组织了 “女性姓名价值培训研讨会”,与姐妹们从认识自己姓名开始,深刻认识名字与资源分配密不可分的关系。她们在亲子园教室共同商讨创作排练小品《女人的名字》,鼓励姐妹们在礼册写上自己名字。排练时一边争论一边排演,即使到演出了,还有参与排练的老年骨干仍然持反对意见。

“演出后,村民多数也会把我当另类看”,她认为,“必须要让她自己意识到她们也是一个人,与男子有平等的权利,让她们真正的把她自己当成一个完整的独立的人来看待的时候,她才会去考虑她具体的权益。 ”8月份,她们还特意组织了一场线上辩论赛。村里有68人参与辩论,272人数围观,覆盖到附近十余个村庄。群里的辩手们大多都是女性,她们一一向大家介绍自己的名字,然后提出自己的观点。

但辩论一开始,就有很多人提出了女人上榜的反驳意见。

有的说:“男的当家知道挣钱养家,多写男人名字督促他好好养家糊口,不写男名写女名,男人会把责任推到女人身上,会导致女的出外挣钱养家。男人才是一家之主。”

还有的说:“男人在家庭重大事情中有决定权,女人毫无主见。”、“常言道:男人是个大耙子,女人是个大匣子。耙子耧不上,匣子也是空的。男人在外面赚钱养家,给女人钱花,女人还要上榜,名利都要占。”

又有的说:“男人的工资收入基本上都比女性高,男人是家里的主要劳力,因此礼单上要写男人的名字。”、“在礼单上写男人的名字,更能在孩子心中树立爸爸至高无上的形象。写女人名字,会让外人觉得男人窝囊。”

再有的说,“有些女人从外地嫁过来,写上去别人也不认识,就只是一个名头而已。你如果说男女平等就得写女生名字,那这就太牵强了,中国这么多年的历史事实是你说改就改的吗?少你一块肉的还是怎么的?”有人强调“男人是根”,“男人的工资都比女人高。”有人把这些坚持女人名字要上榜的村民,称为“争名夺利的搅局者”。还有的说辞:“女人是外面嫁来的,会离婚跑人。”

北楼村口,交流事务的男性们。

有人愤慨:“你们若对人好,真正把她当自家人待,她会离婚吗?你们从别人嫁进来就开始防狼防贼似的防,上礼不让写自己的名字,族谱不写女人名字,墓碑不写女人名字,所有的家产财证不写女人的名字……做的哪件事是暖人心窝不把人往外推的事呢?”

“当时这个项目怎么都推不下去,老百姓都不愿意。女性认同男权权威,男性也多少意识到这不仅仅只是一个名字的权利,后面还会有更多的权益会威胁到他们的地位。后来连村委会的干部都参与了进来,反对声更大。推不下去的时候,就觉得人心特别暗,自己的心就特别灰,这条路走不通一样,用再大的劲,也拽不动这样的一群人。 ”今年线上线下,大大小小的活动,王小英带动骨干们办了30多场,密集到每个星期一场,有骨干被累得高血压。

有次为参加培训人员发放奖品时,有同乡姐妹对王小英说:“你们这活动办的真是太好了,太教育人了,从来都没有想过我们女人的作用那么大,总觉得自己做什么都是应该的,现在终于也意识到其实我我们也是很不可缺少的一部分,也有自应该发出自己的声音,应该去争取自己的权益。 ”每次活动分享,她都会收获到这样的感慰,交流分享总是“戳到很多同乡的女性心里的痛”。

王小英的公益课:农村的根基是妇女和儿童

15年前,毕业于湖南师范大学政治系的她王小英辞掉了深圳一家外企的工作,在丈夫王永波的影响下,选择以南楼为落脚点,立志要从事农村公益教育事业。从阳光少年队开始,为村里的孩子们开展各种业余的素质教育课程,举办各种文体竞赛活动。又联合北京中央财经学院的大学生志愿者开展暑期夏令营,还组织村里在读大学生,成立大学生联合会,筹办一年一届的春节联欢会。2009年,她又创办农家女书舍,2013年增设快乐成长学堂。2014年,王小英注册了正定县美丽乡村社区服务中心。

有了正式注册身份之后,信心满满的王小英又创办了“正定县福寿公益养老互助会”、神奇亲子园等普惠公益性项目。“我一直觉得农民他应该要有自己的一个利益团体,参与到国家的决策中去,这样农民的权益才不会一次一次的被无偿牺牲,但是我现在做的这些完全都是针对妇女和儿童,不是是一个更广泛的农民的问题,因为农村现状如此,连根基都没有,甭谈更上层的东西,现在得把底子夯实了,这个底子就是妇女和儿童。”

王小英为村里的小孩上亲子课程。

在人口达六千余的南楼乡(南楼村4000余人,北楼村2000余人),一个微小的改变在这样小的范围里,已经发生了。据问卷调查数据显示,认为红白事礼单上应该写男性名字共400份,占总调查人数的51%,赞成写女性名字共9份,占1%,赞成男女名字都写的370份,占48%;女性在村里最喜欢大家称呼学名的有633份,占82%,喜欢称呼夫家名的有27份,占3%。

王小英、王秀花、王玉芳等多位骨干发现,3年致力于性别培训的努力,终于看到了一些积极的反馈,如今红白喜事的礼册上确实也出现过几个女性的名字,基本还是参加过姓名价值培训活动的一部分人群。上榜之事,如今也会成为她们席间佐食的谈资。

从2013年开始,王小英每天废寝忘食、节衣缩食,她把所有的精力放在推动农村易风移俗和性别意识建设的工作,也面对过数次崩溃,“阻力越大,动力也越大,女人连名字的权利都没有,怎么会看到更多的权利?崩溃之后,自己又立了起来。”最难的时候,她和丈夫一起经营农村合作社,还要拿收入倒贴在公益事务上,有年遭遇雪灾,血本无归,她连妹妹出嫁的份子钱都拿不出。有一年回湖南老家探亲,在镇上卖了自己齐腰的长发,才换得两百块车票钱回家。

3年前,她为了获得更坚实的公共基础去推动这项事业,参加了村支部的竞选。早年,王小英和其他南楼女性一样,在村干部选举投票的抉择上,从未有过自己的主体意见,“都是丈夫叫投谁就投谁”。在南楼两个村庄,一共十个村干部,但九位都是男性,唯一一位女性还是因为前任出事被临时推上去的。她挨家挨户上门去介绍自己,但“人们都认为女的当干部没有男人能干”。最后,她以最低票数落选。3年期满,马上将迎来下一次选举,村里人问她:“你还参选吗?”“当然要参加了。还不能容许我刷一下存在感啊?”她笑,“三年不行,十年、二十年、三十年,我总要等到村里人都主动推举我上去的一天。”她把自己比喻成一个“挖井人”,“总有一天能挖到地下河的吧?”

说到难处时,她突然一哽,眼里有些湿润的泪旋。

即使只是在红白喜事的礼册上,要恢复南楼女性的名谓权,也依然任重道远——任何一种名谓,都是一整套观念体系的表现。在这些少数南楼女性身上,这些微光,还远远没有照亮整个村庄。