从什么时候开始,我们很难进行一场理性讨论了?

从一些极简的,反智的,情绪化的词语侵蚀掉讨论空间开始。

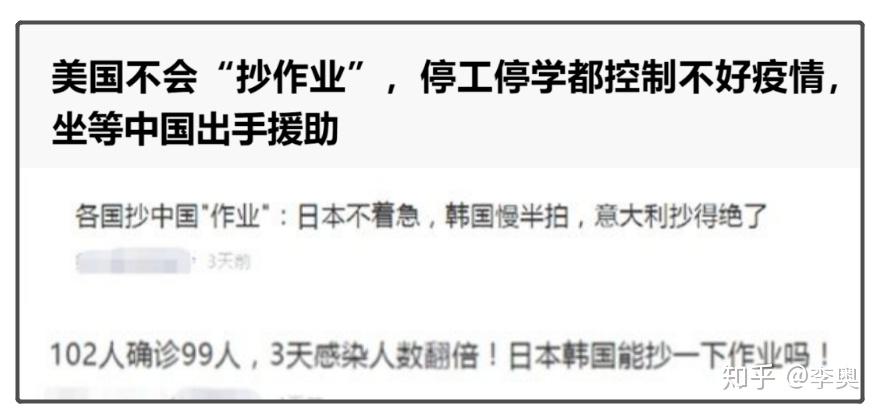

国外疫情防治不利,是“抄作业都不会”“老外喜欢作死”。

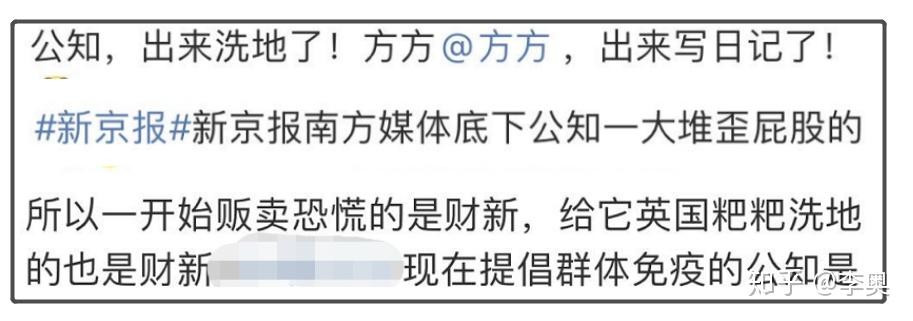

当你来解释国情的不同,会被说是“洗地”;当你来解释一些看起来不那么强硬果断的防疫策也是有道理的时候,又被扣上“带节奏”;反驳辩解几句,“屁股歪”的帽子就扣上了。

用这类词语讨论的人,只关心立场,不关心道理。带着这一套词典参与讨论,一定是“不败的”:只要和自己立场不一样,不那么有道理就是“这都能洗”,很有道理就是“节奏带的飞起”。和自己立场一样,“nsdd” “666”立刻跟上。有效的讨论的前提是,心理明白自己的立场有那么一点点可能是错的。

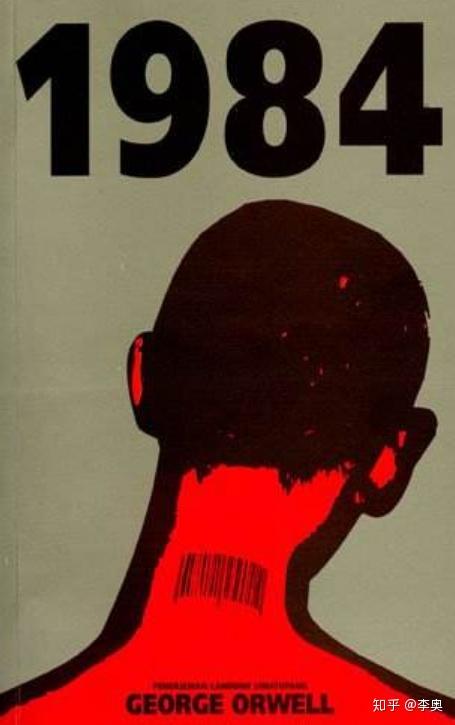

没有这个前提,讨论只是宣泄情绪的党同伐异。1. 1984“新话”告诉我们,消解语言就是消解思维“新话”是1984里一个非常有趣的设定。它背后的逻辑是,语言是会影响思维的。

故事里老大哥为了阻止民众进行“错误的思考”产生“错误的思想”,将一些词语删除,一些词语的意义进行了简化,产生了强制要求使用的“新话”。使用“新话”后,一些表达再也无法实现,比如free无法表达抽象的“自由”,只能表达This field is free from weeds"(这块地没有杂草)。"民主","科学","宗教"等词语被删除,统一被“crimethink”("犯罪思想")替代。

新话的使用影响着人们的思想。使用过旧语的老一代还依稀记得“人人生而平等”是什么含义,但从小只接触过新话的新的一代只能理解“平等”用在“我俩一样高”这样的日常表达上。在当下的讨论空间里,不断这类极简的反智的词语,也会让思考方式变成极简的二元对立:

我们是聪明的,不封城的老外是愚蠢的;

我们是爱国的,出去给外国人送钱的留学生是媚外的。现实不像1984里有老大哥强制推行新话,但惰性和傲慢让越来越多人自愿接受这套“新话”。

所谓惰性,因为这样的思考方式是最简单省力的:当坏事发生,无需去绞尽脑汁理解各个领域的专业人士的分析,只需要相信“有人亡我之心不死”(坏),有人“抄作业抄不会”(蠢)——或者更简单一点,用“不是坏就是蠢”应对一切。所谓傲慢,是不经思考就有“众人皆醉我独醒”的自信——那些花很多时间精力推理举证的人,不过是有着不可告人的阴谋目的,顺着思考就是上了贼船——只有我,想得最明白。2. 有效讨论的萌芽,我们曾经拥有过以前的电视节目,有些话题现在翻出来有些恍然——怎么这都能播。《锵锵三人行》李玫瑾谈从林奕含到阿廖沙的性侵案。

《锵锵三人行》纪硕鸣:权威机构不及时就社会事件发声就会丧失第一发言权。

《一虎一席谈》辩论 废贪官死刑可取否,卖淫嫖娼能不能去罪化,体育举国体制的利弊。

甚至十年前韩寒发的“韩三篇”,当时被骂成五毛,放在现在来看引起这些问题的讨论简直就是“大逆不道”。

对于大多数人来讲,当身边充满有效讨论,ta愿意跟随着去思考;当身边只有淡黄的长裙和蓬松的头发,那ta只能醒了很久还是很感动。

所以回顾80,90后的成长过程,见到过或者参与过一些各方都在讲道理的讨论,生活中会有一部分注意力自然而然地放在有效讨论上,思考这些人这些节目这些文章里表达过的观点,说过的话,演绎过的生活方式,以至于老师教育中学生们好好读书会说“你们不要都想学韩寒”。但是再下一代人呢?我对理性讨论的未来是悲观的。毕竟看到很多lwl去世时说“永远记得今天”,转发《do you hear the people sing》的人,开始带着骄傲说“怎么他们抄作业都抄不好”。