韩仕梅的眉眼皱纹很深,皮肤黝黑,村里人此前没觉得她有什么特殊,直到最近,他们都知道了她在写诗。在这里,“诗”是一种高雅的艺术创作,乡村则是土的,俗的。村民们提起她便笑呵呵的,“很厉害,估计整个乡里也就这一个”,但她们读不懂她在写什么。

韩仕梅的丈夫王海也不懂。他和韩仕梅在同一家工厂干活,他只认得很少的字。韩仕梅曾经试着给他读过,用她的河南方言,但王海没有反应。她的读者都在虚拟的互联网上,都在远方。

穿过薛岗村的公路

穿过薛岗村的公路

话语权

2月底,一家名为“为你读诗”的平台联系到韩仕梅,这是一个有许多名人参与过读诗的平台,节目组想让她朗读一段自己的作品,他们想安排她给丈夫读,给儿子读,最好是写一首正能量,激励人心的,他们觉得那个画面特别有诗意。韩仕梅觉得自己一生太多苦涩,写不出来正能量,也不想读给家人听。

最终,她在厨房劳动间隙里写了一首《心语》:“阳光透过云朵/它告诉我/我被乌云遮的时候/也会奋力向前/给你带来一丝的温暖”。

韩仕梅觉得写得不好,读得也不好,怕影响了平台的牌子,但她的专注与质朴,中年农村妇女的身份,以及浓厚的河南话都与诗歌之间充满张力,她一开口就打动了很多人。“生命力”,是听众提到的词,工作人员告诉她,在那天晚上,有好多人读诗,但她是表现最好的两位之一。

去年4月,韩仕梅开始在快手上发表自己的诗歌,平静的家庭生活也被打破了。在此之前,她和王海很少吵架,王海的智力有些迟钝,但不影响他吃饭,骑车和干活,只是一些问题稍有复杂就想不通了。

因为丈夫的木讷,韩仕梅说自己当家是迫不得已,她并未意识到这样的结构也让她掌握了话语权,处于弱势位置上的丈夫无法阻止她写诗。

随着妻子在公共平台表达的越来越多,王海感觉到了和过去不一样的冲击,这种变化让他害怕她会离开家,他虽然嘴上不承认。没过多久,他和韩仕梅说厂里的工人都看到她的快手号了,对方的语调里带着嘲讽,这让丈夫没有面子,他不想让韩仕梅再发表诗歌了,尤其是她用自己的照片当作一首诗的背景之后。

韩仕梅偏不,她有一种别样的无畏,她觉得别人爱咋说咋说,反正平台也没规定丑八怪不能发照片。阻止妻子失败之后,王海便有空就盯着韩仕梅,看到她在看手机,便凑上来看。韩仕梅在快手上认识了一些诗友,她们有时会聊聊天,王海总要问对方是谁,还会趁韩仕梅不注意便将对方拉黑。

以前,韩仕梅喜欢在晚上十点半后躺在床上写诗,那会儿丈夫已经睡了,她觉得安静,没有人打扰。但现在,她去哪王海都要跟着,她不睡,王海就不睡,韩仕梅气得跑到女儿房间睡,王海就跟过去,坐在床边看着。

有媒体来采访韩仕梅,王海不让他们在门前停车,大声咒骂,最后又被韩仕梅赶回房间。大家相约要去田野拍摄,王海扭着刚摔伤的腿,一瘸一拐地要把韩仕梅拉回去。

坐在家门口的韩仕梅,旁边是丈夫捡回来的一条狗

坐在家门口的韩仕梅,旁边是丈夫捡回来的一条狗

韩仕梅觉得丈夫总在“找事”,她反复解释自己没有打算走,如果要走他也拦不住,他们时常陷入剧烈的争吵,面对这个和全村妇女都不一样的女人,王海急了,他会说“不检点”、“不要脸”,在讲究道德伦理的村庄,在过去,这是对妇女很有效的羞辱,一个丈夫说这样的话,妻子多半就要掩面而泣了。

没想到,韩仕梅马上反击了。

有一次,韩仕梅喝了半瓶白酒,第二天在网上搜了个律师说要起诉离婚,她知道这个社会有法律武器,也知道可以利用网络找到维护权利的人。王海怕了,他保证以后都不再说什么了,家里又恢复了安静。

韩仕梅继续写诗,照常招待来访的记者,王海的办法就是一步不落地陪着她。韩仕梅也不避讳,婚姻里的不幸遭遇,她心里想什么就说什么,她又敏感,记性又好,对丈夫的描述尤为直接,大多数的时间里,王海都保持沉默,一根一根地抽烟,偶尔叹息。

有时,他也会忍不住。在韩仕梅说起母亲给每个女儿包办了婚姻时,他突然大喊一声:“你们是在搞审判!”他重复了五六次,一次比一次大声。韩仕梅掏出手机打给家里的表哥,在电话里说自己明天就去离婚。王海又安静下来,嘴里念叨着“我一句也不说了”。

苦吟

对于半生艰苦的人来说,她在诗里写到的美好,那些精致的意象,几乎都是空想的,但她写的痛苦都是真实体会过的。

“和树生活在一起不知有多苦/和墙生活在一起不知有多痛。”

王海懂得这首诗,韩仕梅曾给他讲解过,树和墙,指的就是他。韩仕梅觉得这个不算诗,没有古体诗的工整。那天是心情郁闷,想到无论和丈夫说什么,他都不会回应一句体贴的话,韩仕梅脑子里便出现了这样的句子。没想到竟然有很多人喜欢,好像引发了不少共鸣,她更没想到有个出过书的作家专门抄下来,拍照发给她。

韩仕梅总结她的一生,最糟糕的一点就是毁在包办婚姻上,虽然这是很多同龄人都有的遭遇,其他同龄村妇只是闷着头生活,老去,她却常常回顾人生。19岁,她被母亲带去相亲,韩仕梅是最小的女儿,三个姐姐已经嫁给了村里的老光棍,母亲要的彩礼多,普通人家不愿意娶。

去之前,母亲说姐姐们都包办嫁出去了,不逼她了,她可以找个自己喜欢的,韩仕梅满心欢喜。当时的规矩是见了面看上就一起吃饭,看不上就回家。

那是韩仕梅第一次见到王海,他坐在那里,呆呆的,也不说话。韩仕梅准备走了,母亲大喝一声:“就你这鳖样还捣蛋!”韩仕梅愣了,想说又没敢说出来。

不管她愿不愿意,3000元的彩礼钱家长都商量好了,这门亲事就算定了。韩仕梅还是想反抗,接下来的三年,她想尽办法拖延,王海来找她,她就跑出去,躲着不见,但村子就那么大,在那个年代,她无处可逃。

最终妥协了,娘家的房子是用王海的钱修的,不嫁,家里也不知道该怎么还钱。出嫁那天,韩仕梅一直在哭,父亲也跟着哭。卡车来了,把她拉到了王海家。

那是三十多平的瓦房,一家人都挤在里面。日子比韩仕梅想象的还要糟糕,王海的父母有病,娶媳妇的钱是向信用社和亲戚们借的,要帐的人三天两头来闹腾,要韩仕梅自己想办法还,“自己花钱买了我自己”。

韩仕梅家的厨房

韩仕梅家的厨房

韩仕梅开始成为这个家里最壮实的劳动力,“为奴不问红尘事,泪已流干两鬓霜”。种地,做各种小工,能挣钱的活儿韩仕梅都抢着干,家门前工厂的变压器,村河上的大桥,她都曾卖过力气。她还记得一个酷暑天,她在修路打桩,推着一车一车的土和钢筋走过,所有女人都觉得太苦走了,坚持下来的只有她一个。

婚后的前十几年,王海不踏实,他喜欢赌博,在家里到处藏钱,输光了就去借,韩仕梅毫无办法,家里的活也要韩仕梅自己来做,有时候她很晚才收工,丈夫还等着她洗衣做饭,想到过去,她就泪眼模糊了。

她怀着孕,站不住,一只腿跪在地里干活。没吃早饭,同村的小女孩给她拿了两个梨,记忆中却是苦涩的,韩仕梅大哭了一场,觉得丈夫还不如陌生人的关心,有一次,韩仕梅写到:“兰花无泪露作伴,冬无枝芽霜披肩”。

母亲有次来家里,看到要帐的人,对着韩仕梅说:“是我把你的一生害了”。母亲说这句话的样子和语气,韩仕梅几十年都没有忘记,她未说话,心里想着那还能怎样呢?

她曾听姐姐说,自己出生的时候是趴着的,当地迷信认为这样的孩子会不孝顺,母亲要把她溺死在尿桶里,是父亲和姐姐们救了她。说到这些,韩仕梅没有太大反应,家里穷,孩子多,况且母亲对她也没有比姐姐们更差。

她恨母亲是因为被迫嫁了人。韩仕梅想不明白,母亲是大地主家的孩子,识字看书,她买的小说有一整箱,怎么会把女儿们当作货物一样买卖?她心里带着怨恨。

2005年,母亲眼看要去世了,韩仕梅是陪伴最多的女儿。母亲突然跟她讲了出生时的事情,又笑着说了一句:“没想到你还挺孝顺的”。韩仕梅还是没有说话。

远方的鼓舞

韩仕梅以前把诗写在笔记本上,小小的几行,一年也写不了几回,更不要说有读者了。第一次提笔是刚嫁给王海的那段日子,她总哭,在婆家也找不到人诉说,这些苦闷就变成了她笔下的文字,纸上难免有泪痕。

韩仕梅到了初二就辍学了,校长和老师来劝过好几次。但18元的学费,家里确实交不起,她就是难过,之后的好多年总梦到自己在上学。

那会儿她不怎么读诗,就是喜欢上学,成绩好,幻想过上了大学,或许会成为一个了不起的人。

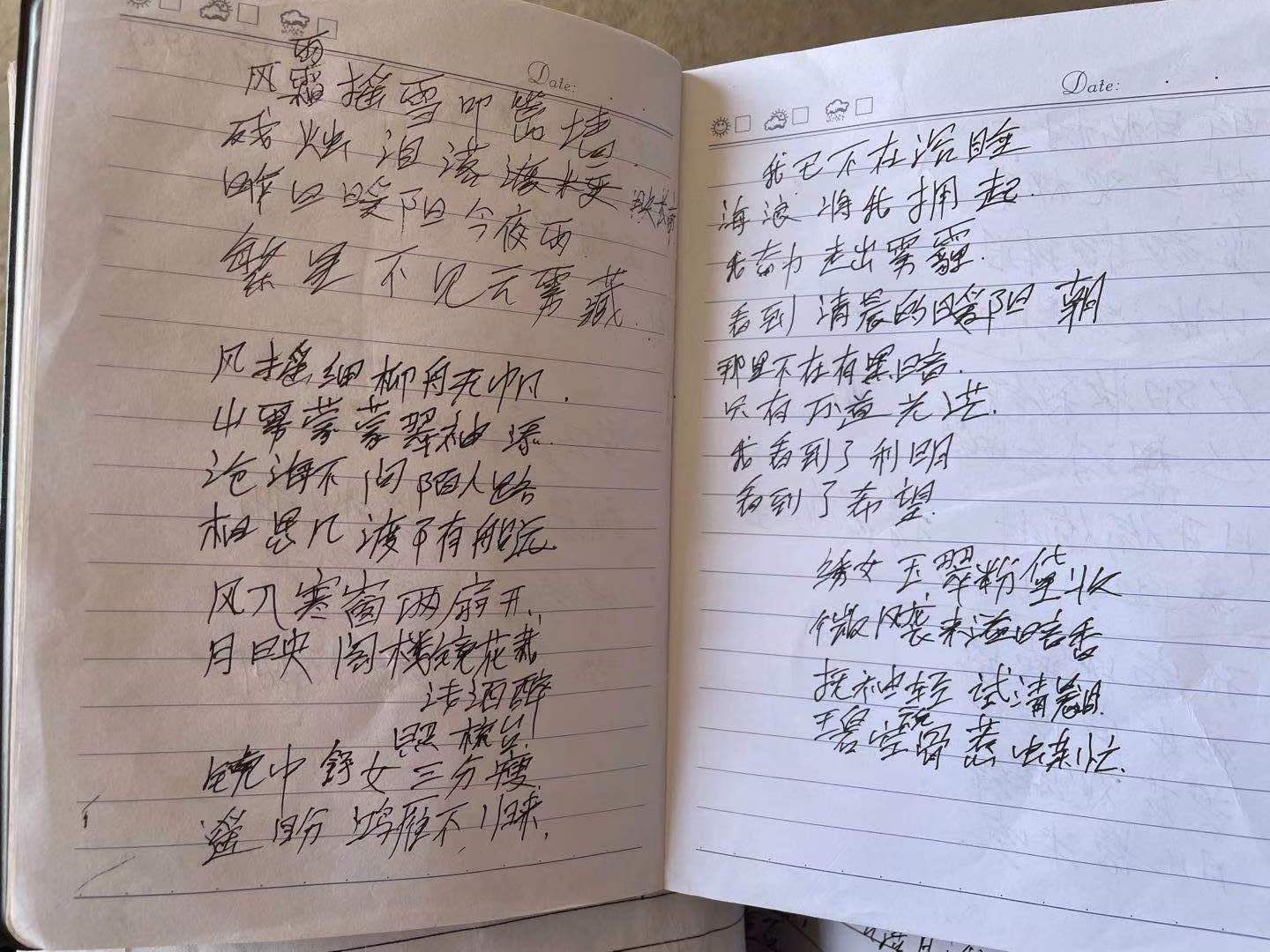

韩仕梅最近写诗时在笔记本上打的草稿

韩仕梅最近写诗时在笔记本上打的草稿

回家后,韩仕梅就没什么机会读书了,也没有研究过诗。直到现在,她只是脑子里时不时会蹦出来一句,很自然地就出现了,好像她要做的只是记下来。“重峦”、“红袖”,这样的词如果不看书是不会知道的,但韩仕梅也不知道在哪里见过,就存在脑子里。

她给工厂里熟悉的人都编了一首诗,大家觉得有趣,夸她有文化,她写诗的第一个笔记本已经找不到了。

有一天,她突然看到快手上面有人发诗,配上一些山水图的背景。韩仕梅心里痒痒的,她没有问儿子怎么操作,自己一点点开始摸索。

2020年4月26号,她发出了第一首诗,配图是门前的树。韩仕梅写道:是谁心里空荡荡/是谁心里好凄凉/是谁脸颊泪两行/是谁总把事来扛。她觉得像歌词,有些字不会写,也没有去查字典,用拼音代替了。

零星的评论出现了,她有点惊喜,写起来更用心了。诗友叮嘱她要精挑细选,不然读者容易疲劳。

有人关注,韩仕梅就迅速回关,她认为应该礼尚往来,不然“不排场”。平台上有不少同好的人,他们喜欢写点东西,过去找不到知音,在村子里也听不到鼓励,互联网创造了一个平等又开放的空间,只要你写的有意思,就有人来回应。

韩仕梅的快手主页

韩仕梅的快手主页

有时半夜三四点醒了,韩仕梅也会打开手机去看看。除了诗友,还有不少读者给她发私信。17岁的女孩觉得母亲凄苦,她父亲酗酒、家暴,跑来跟韩仕梅诉苦,念高二的学生和她分享学校的见闻,讨论她的每一首诗。

李青是在年初关注到韩仕梅的,她23岁,自称是“女权主义者”。她在微博上看到了韩仕梅的故事,去快手读了她的诗,“生命力”,她反复在说这个词,大意是在那样的环境中,这些语句必然是有自发的生命力。

在此之前,李青不读诗,她也知道余秀华,她觉得韩仕梅写得很细腻,“一头相思一头牵,半边纱帷半边闲”,她说自己喜欢这句。

她常跟韩仕梅聊天,说最多的还是夸她的诗。李青不知道什么是格律,她也不在意,觉得诗人不应该被传统定义。

“我已不在(再)沉睡,海浪将我拥起”。这些肯定让韩仕梅感到一生未有的欢快,她觉得日子好过一些了。走在村里,以前不说话的人也凑上来笑着问她,嫂子去干嘛?平时不爱表达的儿子也给她买了唐诗三百首放在桌子上。工厂的老板、亲友,都说支持她,让她好好写。

写诗这件事似乎为她打开了一扇窗,她想,当初如果继续读书,现在也许真的是个诗人呢?

现实照进梦想

韩仕梅的头发白了三分之二,儿子结婚时,为了喜庆,去年染成黑色。她常自嘲 “黑胖丑”,但谈到爱情,她的脸上又出现了娇羞,有一种在年轻女孩脸上才有的神往,她说爱情是很美好的东西,她希望爱人懂体贴,会疼人,最重要的是懂自己。

有时,她会表现出勇敢的一面,决定遇到相爱的人,真的要出走了。但她深知自己离不开这个家庭。有读者说王海是绊脚石,让她去追求自我。她回复说,走了怕王海会疯。

网上也有男士发来私信,表达要追求她,韩仕梅不理,觉得自己年轻时都没犯错,老了更不行。她还责骂那些已经有家室的男人,让他们好好对自己的妻子。

韩仕梅家门前

韩仕梅家门前

韩仕梅觉得自己和村里的人没有什么区别,诗也谈不上很好,只是她的那些感知力和自我意识,王海确实懂不了。

王海说自己是爱妻子的,都几十年了,能不爱吗?只是自己作为一个农村人,只懂得吃饭干活,累了打打游戏,说个笑话,就很快乐了。2007年,儿子考上高中,家里需要用钱后,他也担负起了责任,戒了赌博,稳定工作,把薪资上交给妻子。

韩仕梅知道他累,他苦,只是像个闷葫芦一样不会表达。只要他不妨碍自己写诗,她就会在这个家里待下去。

韩仕梅曾把自由恋爱的希望寄托在孩子们身上,作为人生的补偿。她重视教育,尽最大努力花钱让他们进城念书,她的微信名叫“王心悦家长”,快手的简介也是心悦妈妈,这是一个面目模糊的名字,是女性在家庭中隐藏个体的方式。

其实她很喜欢韩仕梅这个名字。那是父亲取的,他原是国民党的军官,也曾叱咤风云,韩仕梅还看过他和俄国人的合照,但在韩仕梅出生前,一家人就被划成了黑五类,举家从湖北逃难到了南阳。

“金枝玉叶一朵花,坠入王家把家发。夫唱妇随把日过,明年生对龙凤娃。”韩仕梅在快手上少有的表达快乐的诗句,句子很通俗,去年11月,儿子结婚时她写的,配图是他的婚礼。

儿子相亲了十几次,每次韩仕梅都要忙着招呼,请吃饭,前前后后花了好几万。但韩仕梅乐意,她说一个人过也比和不喜欢的人绑在一起快乐。她对包办婚姻深恶痛绝,绝不干涉子女的婚事,她觉得时代要进步的,不要让悲剧重演。被问到对女儿的期望,韩仕梅马上想到她能嫁个相爱的人,快快乐乐。

儿子终于要结婚了,是认识的网友,实际上,在这样的村落里,浪漫的爱情是很奢侈的,媳妇的条件没有之前相的人好,是二婚。但韩仕梅告诉儿子,你要决定了就娶,以后村里会有闲言碎语,但至少我们自己不能说,要对她好。

她的期盼又一次落空了。儿子同样不善于表达,和媳妇几次大吵后,彻底就散了。

韩仕梅付出了那么多的精力去张罗,结果还是散了,她受到了巨大的打击,“琴声奏起心已碎,孤影何时醉仙翁”,她这样写道。

正在读诗的韩仕梅

正在读诗的韩仕梅

尘埃落定后,她又回到家务和辛劳之中,但这些都不足为儿子的下一份婚事筹备资金,儿子也是二婚了,需要更多的彩礼来应对,她计划着去大城市打工,赚更多的钱来,为了儿子的爱情,她不害怕吃苦。

往后,她的家还是会在这条路的尽头,路把村子分成两半,两边是那些乏善可陈的房子,男人们去厂子打工,油菜花在春天开放,她是无力改变这样的环境,她只能在她的诗里驰骋,或悲或喜,在薛岗村做一个虚拟的苦吟诗人。

等王海同意了,她就决定动身。

(王海、李青为化名)返回搜狐,查看更多

原文地址:点击此处查看原文