在《大国大城》出版五年后,上海交通大学安泰经济管理学院特聘教授陆铭,希望借由一本新书回应社会中对于前作中的疑问和质疑,并对城乡区域发展当中一些政策问题和焦点问题做学理上的分析。他和自己的研究团队,将过往近20年中做过的相关研究,编纂成《大国治理》一书,近日和读者见面。

7月16日,陆铭在上海浦东图书馆·融书房主讲了一场名为“从人口红利、房价到大国竞争力——从空间政治经济学看中国”的讲座。在讲座中陆铭认为,在过往很长的一段时间里,我们对地区间均衡发展的理解产生了误区,将其理解成总量均衡,而真正可能且应该实现的是人均意义上的空间均衡。

根据第七次人口普查的数据,目前中国人口呈现出从农村向城市、从内陆向沿海、从欠发达地区到发达地区、从中小城市向大城市流动的趋势。陆铭认为,在全球范围内这一趋势是普遍规律,无论在日本还是美国,人口和经济都集中在大城市,而这并不会带来发达地区和欠发达地区经济差距的扩大,相反更容易实现人均意义上的空间均衡。而目前对于中国而言,有太多制度性因素在阻挡人口的自由流动。

经活动主办方授权、陆铭教授审定,《燕京书评》发布此次活动讲稿。

第七次人口普查背后:中国现在最大的城市是“广佛市”,第二是“深莞市”

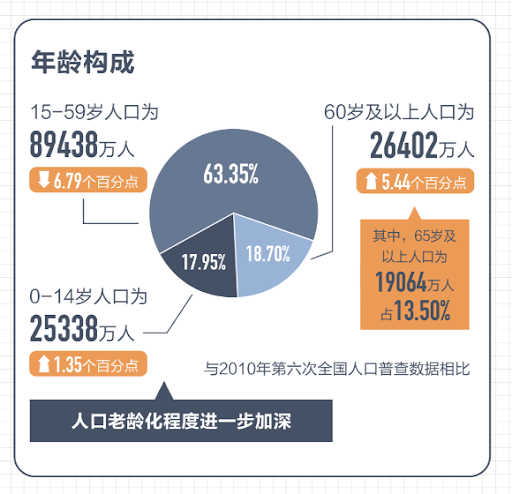

第七次人口普查数据刚刚公布,这个数据公布后引起社会普遍关注。在我看来,这次普查中有几个数据是值得关注的:首先是城镇化率。根据第七次人口普查数据,城市或者是城镇人口占比率达到了将近64%。这个数据出来以后,大家觉得很意外;作为专业学者来讲,我们对这个数据特别敏感。

每年大概1月份国家统计局会公布《国民经济和社会发展统计公报》,截止到第七次人口普查数据公开之前,国家统计局公布的2020年中国城镇化率是60%。换句话说,第七次人口普查公布的数据比按年度估计的数据高了四个百分点。

在这次数据公布之前,社会各界对于中国城镇化率有很多忧虑,坊间有一些学者说中国城镇化率在60%就会封顶。有声音说中国城市化进程慢下来了,有人说未来中国城镇化率甚至可能会逆转,会发生农民工返乡等情况。“七普”数据告诉大家,只要经济社会发展水平不断提高,城镇化率就也会不断提高,而且这是全世界普遍规律。

与此同时,中国今天人口流动规模也非常大。根据第七次人口普查数据,我国现在流动人口规模接近3.8亿。这个数据出来后,大家也很意外;按照年度估计数据,中国农民工数据在2.7亿左右。而按照第七次人口普查的数据,流动人口规模比农民工数据高出一个亿,尽管流动人口中包括了城市间的流动人口,但流动人口总数占全国总人口数的四分之一,仍可以看出流动人口在居住地市民化的迫切需求。十年期间流动人口增长了70%,其中有三分之一左右的人口是跨省流动。

根据第七次人口普查数据,上海常住人口有2487万,与2010年相比人口正增长185万。这个人口增长趋势也让大家很担心,觉得上海人口是不是太多了?但我们也需要进行横向比较中国其他区域。根据第七次人口普查广东人口为1.26亿,相当于整个日本的人口规模。十年期间增长两千万,远远领先于上海人口的增长速度,而增长的人口主要集中在珠三角地区。

人们可能会说,将上海与珠三角比较,缺乏可比性;其实,反倒是我们对城市的定义和理解出了问题。中国在行政管辖意义上的城市,在国际上缺乏可比性,两个概念在中国的语境下是缺失的:一是在欧洲、美国、日本的城市实际是“经济自治城市”,这个城市概念放到中国相当于县,甚至是区。比如上海现在很多区,一个区就顶得上国际上“市”的概念;二是“都市圈”,指的是一个大城市长大以后形成了一个经济上、地理上连片发展的区域,这个概念在中国也是缺失的。

在这种观念下看中国哪个城市人口最多,恐怕会有新的答案。上海内部的一体化程度不高,金山、奉贤与上海的中心城区是断开的;上海也未和昆山、太仓等周边城市形成都市圈,与浙江、江苏相邻城市的一体化程度较低。但在珠三角地区,广州和佛山虽然在统计上是两个城市,但实际已连片发展。广州和佛山之间的珠江还不如上海的黄浦江宽,广州、佛山的关系其实就相当于上海浦东、浦西的关系,但统计上分成两个市进行。

这样的行政划分给我们带来了误区:根据公布的数据,广州人口1868万,佛山人口950万。单独看这两个城市的人口都比上海少,但这两个城市加起来是2818万,人口数超过上海。深圳人口1756万,而东莞人口1046万,两个城市中间基本连片发展了,两个城市的人口加一起有2802万,而东莞加深圳的面积只有上海的三分之二。

我们经常认为,上海是中国人口最多的城市;有人甚至认为,重庆是中国人口最多的城市。这跟“城市”的定义有关,按照上面讲的连片发展的一体化的城市定义,恐怕中国现在最大的城市应该是“广佛市”,第二个叫“深莞市”。

“空间均衡”的关键因素:人口的自由流动

“统一、发展、平衡”,是我上一本书《大国大城》的副标题。假设一个国家有两个地方,一个地方是城市;相对来讲,另一个地方就是农村;也可以把这两个区域称为大城市和小城市,还可以理解为发达地区和欠发达地区,也可以理解为沿海地区、内陆地区。

在这样一对关系里面,一边是现代经济,比如上海,地理资源、人力资源、教育等条件非常好。现代经济增长有两个重要的推动力:资本积累与技术进步。当这两个推动力同时发生,现代经济规模就可以持续增长。

另一边是欠发达地区,它们不具备发达地区的区位条件和自然条件。按照“比较优势”理论,这些地区需要发展现代经济区域不干的事情,通常有三个最重要的行业:农业、旅游业和开发自然资源。但只依靠这三者,经济很难获得总量上的增长。它们都属于“资源受限行业”:比如说农业,一个国家的农业能生产出来多少东西,跟这个国家有多少土地投入农业生产有关。尽管可以进行技术革新,比如袁隆平先生的杂交水稻,但其带来的增长会一次性释放完,不可能让农业产出不停地成倍往上翻。旅游业对于GDP的创造能力,跟这个地方的游客接待能力有关,搞旅游业经济总量增长也不会太快。自然资源更是这样,包括矿产、森林在内的自然资源,有的甚至会资源枯竭,也会影响资源导向地区GDP总量的增长。

“空间均衡”是区域经济学的一个核心概念,这个概念是说:假设一个国家有一个地方欠发达,但另外一个地方是富的。一个人正好出生在收入相对比较低的地方,什么是他的第一选择?首先做的事情是移民,从收入低的地方移到收入高的地方,这会带来收入水平的提高。这样的移动,会持续到什么时间?这个时间节点将在国民们流动意愿消失时出现,也就是发达地区和欠发达地区人均收入都差不多时出现,这就达到了所谓的“空间均衡”。

一个国家最终可以通过人口自由流动,让发达地区和欠发达地区实现人均意义上的“空间均衡”。很多人可能会问:对于持续进行技术进步和资本积累的发达地区,怎么可能跟欠发达地区实现“空间均衡”?其实是能做到的,在资源受限的欠发达地区,通过人口流出,即便经济增长较慢,但人口数量减少,人均的水平就提高了。

在这个过程中,相对欠发达地区的农业、旅游和自然资源产业会逐渐出现规模化和现代化。比如,就在我近期调研的山东农村,已经开始出现这种趋势:因农业人口减少,有的种粮大户承包下更多土地后,达到一百亩以上的农场规模。现在农民如果一年耕种一亩土地,一年收入大概一千元左右,如果一百亩的农场一年收入10万左右。

农村地区生活成本低,有一些吃的是自己种的,住的房子不用交房租。家庭年收入10万,基本上跟进城打工带来的收入差不多。当然,如果实现不了规模化经营,每家每户耕种的土地大概是一两亩,一年收入也就一两千,还不如城市里打工一个月的收入。

空间均衡的关键是生活质量的均等化

但在传统思维里这个思路马上就被质疑:不考虑人口聚集会带来的成本增加?当然考虑,流动人口在流入地面临两类成本。一类是制度导致的,比如说,虽然现代经济发展要求生产资料包括人口跨地区流动,但是很遗憾,由于计划经济时期遗留下来的户籍制度,人口自由流动受到了限制。一直到今天仍在进行的户籍制度改革,起点是一个严格控制人口流动的户籍制度。它带来了很大的影响,一个外地人如果没有当地户籍,在享受城市公共服务,特别是子女教育方面,所能得到的待遇仍然是有差别的。对于想要流动到发达地区的人来说,就构成了流动到人口流入地的生活成本。

另一个成本就是诸如房价高、拥堵、污染等 “城市病”问题,这些问题与技术和管理水平有关。发达区域和欠发达区域若想达到空间均衡状态,不是说收入完全一样的状态,而是两者人均实际收入一样。在发达地区挣得多但花销也大,欠发达地区收入低一点但便宜,这是实际收入均等化。但实际上,实际收入的均等也是达不到的,因为在发达大城市中有些成本是没有价格的。比如上海的年轻人经常上班路上通勤一小时,而在小城市的年轻人通勤则只用十几分钟,中午还可以回家睡一会儿。在大城市生活的年轻人所面临的精神紧张、通勤时间更长等问题是没有价格的,但实际也是在大城市生活面临的成本。

所以,发达地区和欠发达地区之间的“空间均衡”应该达到什么状态?是生活质量的均等化。我最近有一个说法,有一点半开玩笑的性质,是想帮读者通俗地理解“空间均衡”:你来自己选,根据自己的偏好和职业,“要钱不要命”的就在大城市,“要命不要钱”的就在小城市。不同的人有不同的选择,同样的人在一生当中也可以做不同选择:年轻的时候,“要钱不要命”,在大城市;老的时候,“要命不要钱”,在小城市。不同人之间,通过动态选择达到空间均衡状态。但就目前的情况看,一直到今天中国还没有达到地区间生活质量大致相等的空间均衡状态。

现在,中国的现象是有很多人想去大城市,但来了就会面对很多问题,各种制度产生了阻碍力;城里人在有了一定财富后,想去农村买个宅基地盖房子,这也是目前制度所不允许的。大城市的人羡慕小城市的人,小城市的人又羡慕大城市的人。这说明一定是有些制度障碍横亘在两者之间,这时候就很难称得上是空间均衡状态。

大城市的现代经济增长带动了人口流入,就一定会出现集聚,这就实现不了传统意义上的平衡(均匀分布)。实际情况是,经济发展越快,发达地区和大城市的规模经济效应越强,越是会呈现出人口从农村流向城市、小城市流向大城市、内陆流向沿海的趋势,这也在第七次人口普查中呈现出来的趋势。

长期以来,社会公众对平衡发展的理解是均匀分布;实际上,现代经济有强大的规模经济和集聚效应。如果要实现均匀分布,那就只有两个办法:一个是不发展,大城市(或沿海地区)没有发展就没有就业机会和收入提高空间,小城市(内陆地区)的人就不会到大城市(沿海地区);要么是大城市(或沿海地区)发展,同时设置一些制度成本,阻碍劳动力流动,但这样就牺牲了国家统一市场。

在统一、发展和平衡的互动关系里,从国家层面来讲是不会牺牲统一市场的,因为要畅通国内生产要素的大循环;也不会不要发展。在这两个目标之下,必须舍弃传统意义上平衡的概念,转而在追求当市场统一时,想办法让劳动力流动的制度成本越来越小,最终实现人均意义上的空间均衡,实现城乡间、地区间、沿海-内陆间人均收入和生活质量均等化。最终理想的状况是,发达地区和相对欠发达地区的人互不羡慕,呈现出多样化的选择。无论是喜欢农村和小城市的安宁,还是大城市的喧闹和多样化,大家都可以有自己的偏好,据此选择一个适合自己发展的地方就可以了。

政府层面:均匀、差距和补贴之间的三角悖论

如果政策制定者不希望地区间存在经济规模的差异,在发达区域经济持续增长的情况下,如果一定要均匀,只有一个办法就是增加大城市的制度性成本,阻碍人口流入。但阻碍劳动力流动的结果就是,空间均衡实现不了,地区之间人均收入的差别就扩大了,这就是要均匀就会有差距的结果。

一个国家地区之间和城乡之间存在巨大收入差距,作为政策制定者肯定不喜欢,但怎么缩小?解决这个问题,就是要给欠发达地区持续补贴,差距越大就要求越多补贴,来让地区间差距缩小。换句话说,如果没有人口自由流动,就必须要增加政府转移支付来缩小城乡间和地区间收入差距。

这里就出现了均匀、差距和补贴之间的三角悖论:如果要均匀,又不想差距大,一定要补贴;如果要均匀,又不想要补贴,就只好接受差距大;如果不想要差距、又不想要补贴,那就只能放弃均匀。现实的情况是,劳动力流动存在障碍,一定会面临巨大的城乡间和地区间收入差距,结果一定会带来大量财政转移支付。

这个财政转移支付的钱是谁出?很多发达地区的人有一个思维方式,认为欠发达地区的人过来是占用发达地区的资源。有的人担心移民会分享公共服务,也有人会说他们挤占了就业岗位。实际上,在统一国家里,如果不自由移民,出现了城乡间和地区间差距,必须通过中央政府来做财政转移支付,这个钱其实还是发达地区的人出。存在大量转移支付的情况下,这对于降低税负来说是不利的,大城市的人实际感受到的就是996,拼命工作但福利没有提升多少。当这种现象很普遍的时候,就不是企业的问题了,而是系统性的税负重的问题,但很多人不明白。我更多地是从公共利益出发,告诉读者,劳动力自由流动对发达地区有好处,对欠发达地区也有好处,是共赢的。

城市层面:增长、宜居与和谐的三角悖论

在城市层面,上海制定了“2035规划”,“规划”里给上海未来提出了一些发展目标,要建设“创新之城”、“人文之城”、“生态之城”,这些目标是美好的。创新之城,会通过技术进步带来经济增长;人文之城的目标,应该消除由户籍制度导致的公共服务差别,当人们没有身份差异了,社会就变得更加人文和和谐;生态之城,意思是通过城市环境保护提高城市宜居程度。

如果上海这样的城市,或者中国任何一个地方,既实现了经济增长和创新,又实现了生态之城的宜居建设,也消除了身份差异达到和谐社会,若真的实现了这一点,这个国家会出现怎样的人口流动趋势?人口会继续从欠发达地区流动到发达地区。这个时候,由于前面已经讲到的对“城市”理解的误区,一些超大城市认为人口过多了,如果因此而认为大城市的人口需要严格控制,就必须在增长、和谐、宜居三个目标里面放弃一个。大城市没有经济增长就没有就业增长,大家就不来了;如果只有经济增长不建设宜居之城,空气污染、交通拥堵不治理,大家来了觉得这里不舒服也就走了。但舍弃这两个目标,大城市原有的市民就不答应,所以一定会有持续经济增长,还得建设宜居之城。

如果增长和宜居两个目标要实现,还要把人口控制住,就只有一个选择:牺牲人文之城的目标。这就是为什么在特大、超大城市户籍制度得不到改革,为什么要抬高外来孩子进入公办学校的门槛的原因所在。通过刚才的逻辑,我们可以发现在控制人口的目标下,增长、宜居、和谐这三个原本非常美好的目标之间,在逻辑上是矛盾的,是不可以同时实现的。三个目标都想要怎么办?在全国层面的“空间均衡”概念里,大城市只能通过技术和管理方式治理拥堵和污染,来让城市宜居程度不断提高,而无法通过行政力量来控制人口,否则就难以建设人文之城。

南方为什么获得了更快速度的增长?

在区域和城市层面,很多人会觉得大城市的发展会让区域内的中小城市发展停滞,进而带来人均收入降低。我们举珠三角的例子来看这个问题:珠三角经济发展集中于广州、深圳等大城市,而城市与城市之间人口规模差距也在扩大,也就是说经济和人口同时向大城市集中。但根据数据,珠三角城市之间人均经济差距其实是逐步缩小的,全广东省内城市与城市之间人均GDP差距也在缩小。

不仅看广东,我们的研究也看了经济欠发达的安徽。很多人抱怨一些省份是“一城独大”,大城市会“虹吸”周围的城市。比如四川,大家抱怨人口都向成都集中,但其实四川省内部不同城市之间人均GDP差距也呈现出缩小的趋势。同样的情况也发生在湖北和河南,这两个省份城市间的人均GDP差距也出现了不同程度的缩小趋势。所以,我一直呼吁,集聚和人均意义上的平衡是不矛盾的。

去年中国有一场南北差异的争论,从目前的情况看南方经济发展速度快,北方经济发展速度慢,但这是在讲经济总量。如果看北方城市人均GDP与南方城市人均GDP的比值,在改革开放之初,北方大幅度领先南方,达到1.5倍。后来,一方面南方加速追赶,一方面北方人口向南方转移,这个差距开始缩小。到90年代中期,这个比值是1,也就是说从人均角度来说北方和南方一样,呈现出空间均衡的状态。一直到最近两三年时间,南方的人均GDP赶超了北方。

南方为什么获得了更快速度的增长?因为南方自然地理条件好。如果我们把从武汉开始,往东沿着长江,一直到上海和宁波这些港口,包括珠三角地区的港口从南方城市中拿掉,南北之间的人均GDP比值又回到1左右。所以,南方的区位和地理条件,让南、北之间呈现出了GDP总量的差距;而在人均层面,南北之间正呈现出了空间均衡的状态。

我们再来比较一下中、美、日三国的情况,美国城市和城市之间GDP规模差距很高,美国城市与城市之间人口规模也呈现出较大差距,而美国人均GDP的差距则处于比较低的水平上。这正好印证了上面的结论:经济在一些地区集中,人口也会呈现出同样的流动方向,而人均差距就会很小。

日本的情况也和美国类似,日本城市和城市间的GDP规模差距略微低于美国,城市与城市之间人口规模差距也低于美国。同时,和美国一样,日本城市间的人口规模差距和GDP规模差距也很接近,这是人口流动一定会达到的结果。所以,日本城市间人均GDP差距很低。

而在中国,城市与城市之间的GDP规模差距处在日本水平,人口集聚水平低于日本集聚水平,这意味着中国经济集中于少数地区,人口却没有跟上经济集中水平。这就导致了地区间人均GDP差距高,高于美国和日本。从目前看来,好消息是,中国人口正在慢慢向少数地区集聚,伴随这个趋势,人均GDP的地区间差距正在逐渐缩小。这个趋势继续往下发展,地区之间平衡发展时代会逐步到来。

房价问题:土地和住房在空间上的错配

有了前面讲的思想和理论准备,就可以预测中国未来城乡和区域发展的趋势,未来的中国人口集聚会进一步加强,而出现人口集聚的地方要相应增加土地供应。中国的GDP,首先大量集中在沿海地区,其次在内陆省份和东北,也基本是集中在省会城市。换句话说,经济集中在沿海和大城市周围。

从第六次人口普查到第七次人口普查期间,人口流动的方向总体是从欠发达的区域向GDP规模大的地方流动,这会带来人均GDP差距缩小。我们预测,如果按照中国目前的人口流动趋势,到2035年如果可以实现人口相对自由流动,人口空间格局会进一步变化,进一步集中在东部沿海和大城市周围。好消息是,如果中国实现了这一点,中国地区间人均GDP差距就可以降到日本和美国今天的水平。

在这个意义上,任何想阻碍这个方向的想法和做法都是逆时代潮流的,带来的结果是既无效率也无公平的。但遗憾的是,过去有一段时间里面,我们对于平衡的理解依旧是“总量意义上的平衡发展、均匀分布”。于是当人口大量向少数地区集中时,为了追求传统意义上的平衡发展、均匀分布,我们把大量建设用地指标配置到了人口流出地,带来了土地和住房在空间上的错配问题:人口流入地是土地供应收紧,人口流出地反而是土地供应增加。

在2003年之前,中国中西部地区在全国城镇土地供应中占的份额是下降的,这是一个正常的状态,因为中西部人口在流出。2003年后,国家强调区域间平衡发展,建设用地大量导入中国中西部,这些建设用地用来建设了大量工业园和新城。

我们可以把中国城市分成两组,其中一组叫做土地供应收紧组,这一组城市往往是东部城市,是大城市,而且是人口流入地;另一组是土地供应放松组,主要是中小城市,相对来说是人口流出地,但它们得到了大量的建设指标供应。

2003年之前,可以看到这两个组别房价和收入比值都是往下降的。即使在上海,2003年前买房可以拿户口,因为那时上海房子也卖不动。2003年后出现了房价分化,大城市的土地供应开始收紧,房价-收入之比往上走;而在宽松组土地供应放松,房价-收入比反而下跌。所以,中国今天的房地产市场一个重要的主题就是房价分化,未来人口流入地如果不大量增加土地供应,会导致房价上涨压力难以释放。

在这一制度背景下,中国房价的问题出在人口流入地土地供给不足上,这时候要缓解房价上涨,不能打压需求,因为结果可能是误伤刚需。经过这么多年的呼吁以后,政策已经慢慢得到扭转,现在包括上海在内,已经提出大力建设住房,特别是租赁房市场。

在人口流入地出现住房短缺的同时,一些人口流出地却建设了大量“远、大”的新城。我们收集了一个新城建设的数据,在数据库里,新城平均规划面积达到114.8平方公里,平均规划人口42.5万,平均到老城距离达到25公里。这只是均值,新城建设的实际情况可能会比这个数值要大。

更严重的问题是,地方政府建设的新城还伴随着大量债务。原本的想法是,开发区建起来就有招商引资、就有企业进来,就有人来建房子,所以建新城。但实际情况是,建好的开发区没有足够企业进来,建好的房子没有人买,地方政府债务还不起。我们对中国省级政府的负债率进行了测算:总体来说中西部地区和东北地区负债率更高。这说明很多债务投资没有相应带来经济增长,这也构成了今天中国面临的金融系统性风险之一。

如果负债率很高最终就会还不起债,从长期可持续发展来说,一定要降低负债率。怎么降低负债率?要么降低债务,要么提高GDP,逻辑上来讲就这两个办法。先讲降债务,降债务对于政府来说很困难。比如说中央政府帮助地方政府代发债券,可以起到降低债务负担的作用。有一些地方政府开始出售国有资产还债,也可以降一点债务。但从数据来说,这个作用非常小,因为地方政府的债务规模太大。

在这样的情况下,想降低负债率,还有一个办法就是要提高增长。对于今天的中国来说,这又可以分为两个路径:提高实际增长,或提高名义增长。实际增长,依靠生产要素积累,或让生产要素使用效率提高。从生产要素来源角度来讲,在人口层面,目前已经出现老龄化、少子化的倾向,想要中国人口出现数量上的增长很难;而土地层面,目前已经出现城市面积扩张速度超过城市人口增长速度的情况。目前城市面积扩张,大量土地闲置,城市土地进一步扩张从面积总量来说也很困难。

那么,在给定生产要素数量的情况下,要把实际增长做起来,就要改变生产要素的空间布局,让人能够到收入和生产率更高的地方去,对冲人口老龄化和少子化问题。让没有人的地方少用土地,有人的地方多用土地,增加土地产出。这个时候,就可以有实际性增长,我们一直在说的城市化和城市发展当中的供给侧结构性改革,就是这个道理。

按照传统观念,这种举措是不是让地区之间的平衡发展更难以实现?前面解释过了,这一举措更有利于在人均意义上实现区域间均衡发展。如果我们不采取这样的路径,还有什么方法可以解决地方债务问题?另一个办法就是做大“名义增长”。“名义增长”还有一种说法是“通货膨胀”,相当于大家一起还债。

总结一下,欠发达地区想把债还掉只有三个选择:如果降低债务就是自己还债;如果发达地区借助更多的人口和土地,实现更快地区和国家的经济增长,实际上可以由发达地区挣钱,帮助欠发达地区还债;第三条路就是通胀,大家一起还债。自己还,这个道路很难;发达地区帮助欠发达地区还,这条路是相对最好的,而且可以带来“集聚中走向平衡”。

但如果我们受传统观念和体制制约越强,走结构性改革促进增长这条道路的困难就越大。发达地区不愿意这样做,要控制人口,有些超大城市还要减少土地供应。发达地区的人没有意识到,如果阻止人口流动,是需要更多转移支付来补贴欠发达地区的。而欠发达地区的人又希望实现“均匀”的增长,结果是盲目扩大投资,效率低下,债务攀升。很多人觉得这不关我事,但最后这条路的结果就是通胀。

如果走到通胀结果会怎样?一旦通胀预期形成了,实际上会带来人民币贬值,人们就会买入美元、欧元。这会造成外汇储备的下降,为了防止这种情况出现,目前我们的办法是关闭国家的资本账目,对外汇的流通和兑换有严格的限额管制。这样一来,人民币国际化进程就遭到了很大阻力,其他国家也就越来越不愿意持有人民币作为国际货币储备货币和支付手段。

2015年是人民币国际化进程走得最好的时期,人民币曾经是全球第四大支付货币,到2017年掉到第七位。由于观念和体制性障碍,如果为了追求均匀发展,结果却出现欠发达地区过度投资和债务高企,最终走到通胀道路上来,其实对于整个国民福利是巨大损失,对人民币国际化进程也是不利的。希望这样的道理,能够被社会公众和政策制定者越来越明白。

——

微信搜索“燕京书评”(Pekingbooks):重申文化想象,重塑文字力量