法国作家莫里斯·勒伯朗的“侠盗亚森·罗苹案”系列小说的翻译和传入,对民国本土侦探小说创作影响巨大,甚至最终逐渐形成了一条“翻译—模仿—改写—创作”的后继者的发展脉络。其地位和意义可能仅次于柯南·道尔的“福尔摩斯探案”系列小说的引进和传播。而民国侦探小说的译者和作者在理解、接受、学习与模仿亚森·罗苹系列小说时,大致经历了两个层面的发展过程:一是在吸收的方式与借鉴的程度上,经历了从翻译模仿到本土创作的逐步演变,二是在对亚森·罗苹这个人物形象的理解上,则有着一个从“剧贼”到“剧盗”再到“侠盗”,甚至“义侠”的形象前后转变。本文选摘自《民国侦探小说史论:1912-1949》(战玉冰著,中国社会科学出版社2023年7月),经授权,澎湃新闻转载。

从“剧贼”到“侠盗”

在莫里斯·勒伯朗的小说原作中,不仅塑造了一个“亦盗亦侠”的“反侦探”形象的侦探小说主人公——亚森·罗苹,更为侦探小说的“正义表达”提供了某种新的诠释类型与可能。亚森·罗苹一方面作为司法制度与规范的破坏者(身为“盗贼”),另一方面却又是惩恶扬善的朴素社会正义的践行者(身为“侠客”),其身份的双重性进一步模糊/撕裂了侦探小说与司法正义之间的复杂关系。如前文所述,目前所见到的最早的亚森罗苹系列小说中译版本是1912年4月由杨心一翻译的《福尔摩斯之劲敌》,之后十年间,经由包天笑、周瘦鹃、徐卓呆、张舍我等译者的不懈努力,大约有20篇亚森·罗苹系列长短篇小说被译介进入中国,而在其中最主要的译者和推手周瘦鹃看来,亚森·罗苹所为仍是“剧盗之行径”,并称其为“胠箧之王”。亚森·罗苹本人大概也可以和明代话本小说中的宋四公、“我来也”“一枝梅”懒龙等“侠盗”形象视为同一脉络下的人物来看待。1925年4月,上海大东书局出版了周瘦鹃、孙了红、沈禹钟等人用白话译的全二十四册的《亚森罗苹案全集》,收二十八案,其中长篇十种,短篇十八种。这是继1916年中华书局出版《福尔摩斯侦探案全集》之后,中国侦探小说翻译界的又一件大事。到1929年12月,该书已经印至第三版。而在1942年,上海,启明书局又一次推出了《亚森罗苹全集》。可以说,对亚森·罗苹系列小说的翻译、出版和阅读贯穿了整个民国时期。

《亚森罗苹案全集》广告,《新闻报》1925年3月24日第五张第一版(图片来源:“全国报刊索引”数据库)

如果说福尔摩斯等侦探的“法外正义”行为还是在基本的司法框架与方向之外偶尔施行“法外开恩”(起码福尔摩斯还是帮助警察破案的,虽然他心里并不真瞧得起苏格兰场的警察们),那么亚森·罗苹则完全可以说是一个“法外之徒”,甚至是司法体制所要惩处的对象。而从勒伯朗的小说原著和当时法国读者的接受情况来看,亚森·罗苹戏弄权贵、劫富济贫、挑战法律秩序与社会常规伦理的行为显然契合了“一战”前欧洲贫富差距日益加剧、上流社会与底层民众之间阶级板结,社会矛盾激化的时代征候和民众心理。而其被翻译进入中国后,则又被进一步披上了一层“侠义”的外衣,同时被赋予了反抗资本家与神奸巨恶的“正义”担当使命,与上海当时的华洋冲突、阶层矛盾及其所引发的人们不满心理相暗合。甚至包天笑不惜通过贬低福尔摩斯来提升亚森·罗苹的形象和地位:“福尔摩斯不过一侦探耳,技虽工,奴隶于不平等之法律,而专为资本家之猎狗,则转不如亚森罗苹以其热肠侠骨,冲决网罗,剪除凶残,使彼神奸巨恶,不能以法律自屏蔽之为愈也。而早期《亚森罗苹案全集》最重要的编译者周瘦鹃在“剧贼”之外,也赋予了亚森·罗苹以“义侠”的美名,并将这种身份的二重性与分裂性放在中国传统“盗亦有道”的文化脉络下进行理解。

而进一步通过当时《亚森罗苹全集》在《新闻报》上所刊登的出版广告可知,当时的编译者和发行商其实是在有意地借用中国传统武侠小说中的“侠客”概念来帮助中国读者建构对亚森·罗苹这一外来小说人物的想象,他们甚至将《亚森罗苹全集》视为侦探小说与武侠小说的某种“混合体”:

亚森罗苹诸案,有神出鬼没之妙。福尔摩斯案无其奇,聂卡脱案无其诡,可作侦探小说读,亦可作武侠小说读。兹尽收集其长短各案,汇为一集,以成全豹。

法人玛利塞·勒白朗所著亚森罗苹诸案,不论长篇短篇,皆神奇诡谲,如天半蛟龙,不可捉摸。其叙侠盗亚森罗苹之热肠侠骨,冲网罗,剪凶残,令读者敬之佩之,几不知其为剧盗、为剧窃矣。

在这里,我们可以看出当时的译者很可能是考虑到宣传策略,即用“武侠小说”与“侠客”等概念更容易帮助广大中国读者理解并接受这套外来小说作品,因而提出“亚森罗苹诸案”“可作侦探小说读,亦可作武侠小说读”,“亚森罗苹”本人也是个“侠盗”,其人“热肠侠骨,冲网罗,剪凶残”,俨然是一副《三侠五义》等中国传统小说中的侠客面孔与做派。这里的微妙之处在于,当亚森·罗苹获得了“侠客”和“侠盗”的身份定位之后,他的“盗贼”“剧贼”等行为似乎就变得不再重要(“几不知其为剧盗、为剧窃矣”),甚至可以被视为他行“侠”所必要的手段。当然,这种“必要的手段”同时也意味着某种程度上的不择手段。

其实,无论是“剧贼”,还是“侠盗”,都是勒伯朗小说原著主人公身上所拥有的身份和行为特征。但是在其译介进入中国后,却渐渐向“侠盗”这一方面发展倾斜,这在某种程度上体现出当时民国译者与读者更能够接受一名“侠盗”而非“剧贼”作为其正义想象承担者的潜在心理。而用传统“侠客”形象来理解和塑造亚森·罗苹这一小说人物的倾向,在同一时期(20世纪20年代)民国侦探小说作家模仿及创作的各种“东方亚森罗苹”系列侦探小说中表现得则更为明显和自觉。

五种“东方亚森罗苹”

在民国时期,有众多模仿亚森·罗苹系列小说而创作的“反侦探”故事。比如早在20世纪20年代初,“兰社”的青年侦探小说作者们就已经在他们的作品中尝试借鉴过亚森·罗苹这一人物形象身上的部分特点,比如张天翼(无诤)的《少年书记》中就曾出现了一封窃贼所写的模仿亚森·罗苹语气和风格的“侦探挑战信”,而戴望舒(梦鸥)的《跳舞场中》则混合了亚森·罗苹系列小说与传统京剧《摘缨会》中的部分情节和元素,只不过这些小说整体上都还显得比较简单且相对幼稚。而在同一时期其他众多的亚森·罗苹小说“模仿者”中,有五种“东方亚森罗苹”系列侦探小说影响力最大,其作者分别是张碧梧、吴克洲、何朴斋、柳村任和孙了红。这里我们不妨再来回顾下1925年《亚森罗苹案全集》的译者阵容,特别是其中张碧梧、孙了红等人,如前文所述,我们大概可以认为这次对亚森·罗苹系列小说的翻译经历/经验,在某种程度上规定了国内后来各种“东方亚森罗苹”系列侦探小说创作的基本模式和人物塑造路径。

张碧梧:《双雄斗智记》,上海大东书局,1926年7月(来源:民国侦探小说藏书家华斯比藏)

张碧梧模仿亚森·罗苹大战福尔摩斯系列小说所写的《双雄斗智记》一开篇,作者就清楚地交代了自己创作这部小说的动机和所依据的故事来源:“今者东方之福尔摩斯既久已产生,奚可无一东方亚森罗苹应时而出,以与之敌,而互显好身手哉?”一方面张碧梧创作的这部小说的基本情节结构是在模仿勒伯朗的小说,写一个中国版的亚森罗苹大战福尔摩斯的故事;另一方面,作者在小说中所设立的想象中的对手正是程小青所创造的“东方福尔摩斯”霍桑。而关于小说中有着“东方亚森罗苹”之称的主人公罗平,张碧梧基本上是把他作为一名中国传统侠客的形象来进行理解并塑造的。比如在小说《双雄斗智记》中,罗平自己就曾经说过:“我的为人你向来晓得,我虽是绿林中人,做的是强盗生活,但天良未泯,事事都凭着良心。”他完全是将自己放置在“天良未泯”的“强盗”与“绿林中人”的人物序列之中进行自我认知与定位,而这基本上可以视为对《水浒传》与《三侠五义》所开创的文学传统与人物形象的一种延续。又如,小说里罗平的助手分别叫作什么“草上飞”“冲天炮”与“急先锋”,也完全是一派《水浒传》式的人物起姓名绰号的风格。此外,在小说每期连载最后,也经常会出现诸如“下回书中自有分晓”这种传统章回说书体小说中才会用到的“过场词”形式。总体上来说,张碧梧是借助了中国传统侠义小说的写法和思路来重新理解并书写了这个“东方亚森罗苹”的故事。但有趣的地方还在于,这部小说中同时又出现了电气枪、汽车、密室机关等现代化的文学道具和科技想象,和传统的小说人物与故事风格之间形成了某种旧与新、传统与现代的张力。

吴克洲的“东方亚森罗苹新探案”基本上可以视为对张碧梧《双雄斗智记》的一系列续作。其中在该系列的第一篇《卍型碧玉》中,吴克洲一开始就说明了自己所作故事的“承前性”:“鼎鼎大名的剧盗‘东方亚森罗苹’罗平自从为了枪杀张才森案(事详本志第一卷张碧梧君著之《双雄斗智记》中)被‘东方福尔摩斯’霍桑费尽了千辛万苦,设计活擒。关入狱中后,只隔了一夜工夫,在第二天的早上就发现他逃狱了。”而吴克洲的这个小说系列,就是围绕逃狱后罗平犯下的一系列新案而展开的。比如其在《卍型碧玉》中戏弄官方侦探甄范同(谐音“真饭桶”)、在《樊笼》中捉弄了前盗匪党魁郭廷振和他的同伙们、在《东方雁》中又惩治了无良古董商人周海文。当然,吴克洲的这个小说系列不仅仅是在情节方面延续了张碧梧的故事,更在于其对主人公罗平的侠客形象方面基本上承接了张碧梧之前的人物性格塑造与设定。比如罗平明确对手下声明“劫掠良民的东西”是“破坏党规”,而破坏党规之人是要被严惩的,这分明是对《水浒传》中梁山好汉们“不劫良民”理念与口号的翻版。甚至吴克洲还给这位“东方亚森罗苹”同时又起了一个极具东方侠义想象的名字——东方雁,即“罗平和东方雁乃是一而二,二而一的”。并同时指出,东方雁/罗平曾明确表示自己对于亚森·罗苹的敬意和模仿主要是在其行侠仗义和锄强扶弱方面:“法国有个著名的‘剧盗’,名唤亚森罗苹,他专喜行侠仗义、锄奸扶弱,真是个大英雄、大豪杰。我想起我的行动和他倒有些相像,所以就自己题了个和他同音的名字,从此竭力的摹仿他了。”这表明作者吴克洲是把勒伯朗笔下的亚森·罗苹作为一名侠客意义上的“大英雄”和“大豪杰”来认识、理解和模仿的。

相对于张碧梧和吴克洲将“东方亚森罗苹”这一人物形象进行了中国侠义化改写,何朴斋所塑造的同样有着“东方亚森罗苹”之称的鲁宾可能更符合勒伯朗小说原作中的人物性格与处事风格。在何朴斋笔下,鲁宾或者胆大包天地冒充着侦探鲍尔文(《盗宝》),或者无所顾忌地进行着“黑吃黑”(《人头党》),甚至通过随地小便的方式来嘲弄警察(《鲁宾入狱》)。如果说何朴斋笔下的鲁宾在惩恶扬善的价值追求和精神底色方面与张碧梧、吴克洲的罗平之间差异并不很大,那么他们之间更大的区别可能在于鲁宾身上的正义/侠义体现为一种自由洒脱的行为方式,以及对权威嘲弄与不屑一顾的处世态度。而这种行为方式与处世态度落实到小说之中即凸显为鲁宾这个人物身上所带有的某种精神气质和美学风格,如鲁宾自己所说:“我的一生常在惊涛骇浪之中,可是我的精神上却仍觉得非常愉快,因为人生不过数十寒暑,谁也没有消遣的法子。劫富济贫就是我惟一的消遣法。”将“劫富济贫”视为某种“消遣的法子”,这和中国传统侠客们将其高举为“替天行道”的伟大宏愿有着显著且又微妙的差别。即鲁宾在正义/侠义面前更多了一份举重若轻、优游自在的态度。也正是因此,他才会将自己一系列惊险的行为和高妙的手段都称之为“滑稽剧”,仿佛一切冒险、复仇与惩恶扬善都不过是一场玩闹罢了。而这种人物精神气质与美学风格几乎是完全承袭了勒伯朗原作小说的人物设定与审美趣味,而可以一直追溯至欧洲文学传统中有关于的罗宾汉(RobinHood)传奇中的人物形象和故事传说。同时这也成为何朴斋小说中的鲁宾与张碧梧、吴克洲笔下的侠客罗平之间最大的差异和不同。

这里另外一个值得关注的细节在于,在上述“东方亚森罗苹”系列小说中,罗平/鲁宾/鲁平本人即代表着侠义或正义。而他们与同样在小说中出现的、在一定程度上也被视为正义化身的名侦探之间的关系,也随着小说对“东方亚森罗苹”人物形象塑造及其精神来源的不同而呈现出不同的特点。比如吴克洲的小说《活绣》中出现过“人称中国福尔摩斯的杨芷芳”,20世纪40年代孙了红的反侦探小说中也经常有霍桑这一人物形象客串登场,但无论罗平与杨芷芳、鲁平与霍桑之间具体是合作,还是竞争,抑或是彼此对立的关系,小说对于侦探的塑造还普遍比较正面,基本上还承认这些侦探的智慧、办案能力与正义性。但在那些更多偏向于模仿、承袭勒伯朗亚森·罗苹系列小说原作的作品——比如何朴斋的《盗宝》《古画》《鲁宾入狱》及孙了红20世纪20年代所写的《傀儡剧》一些同类型小说中,作为侦探登场的鲍尔文或者霍桑则多半被刻画为愚蠢的、无能的、自大的、浪得虚名的形象,最后也多半落得一个被捉弄和出丑的下场。这一差别也能够从侧面说明:张碧梧、吴克洲及40年代孙了红笔下的“东方亚森罗苹”(罗平或鲁平)更多是正面成为“侠义”或“正义”的化身,因而他们对待同样从事于正义事业的侦探们(杨芷芳或霍桑)时,也还基本上能表现出一些友好的态度。但何朴斋和20年代孙了红笔下的“东方亚森罗苹”(鲁宾或鲁平)则更多是以一种游戏化的、嘲弄的、反讽式的姿态来代表正义,因而当其面对另一类正义的代表(鲍尔文或霍桑)时,也就相应地表现出一种不屑、丑化与捉弄的心理。

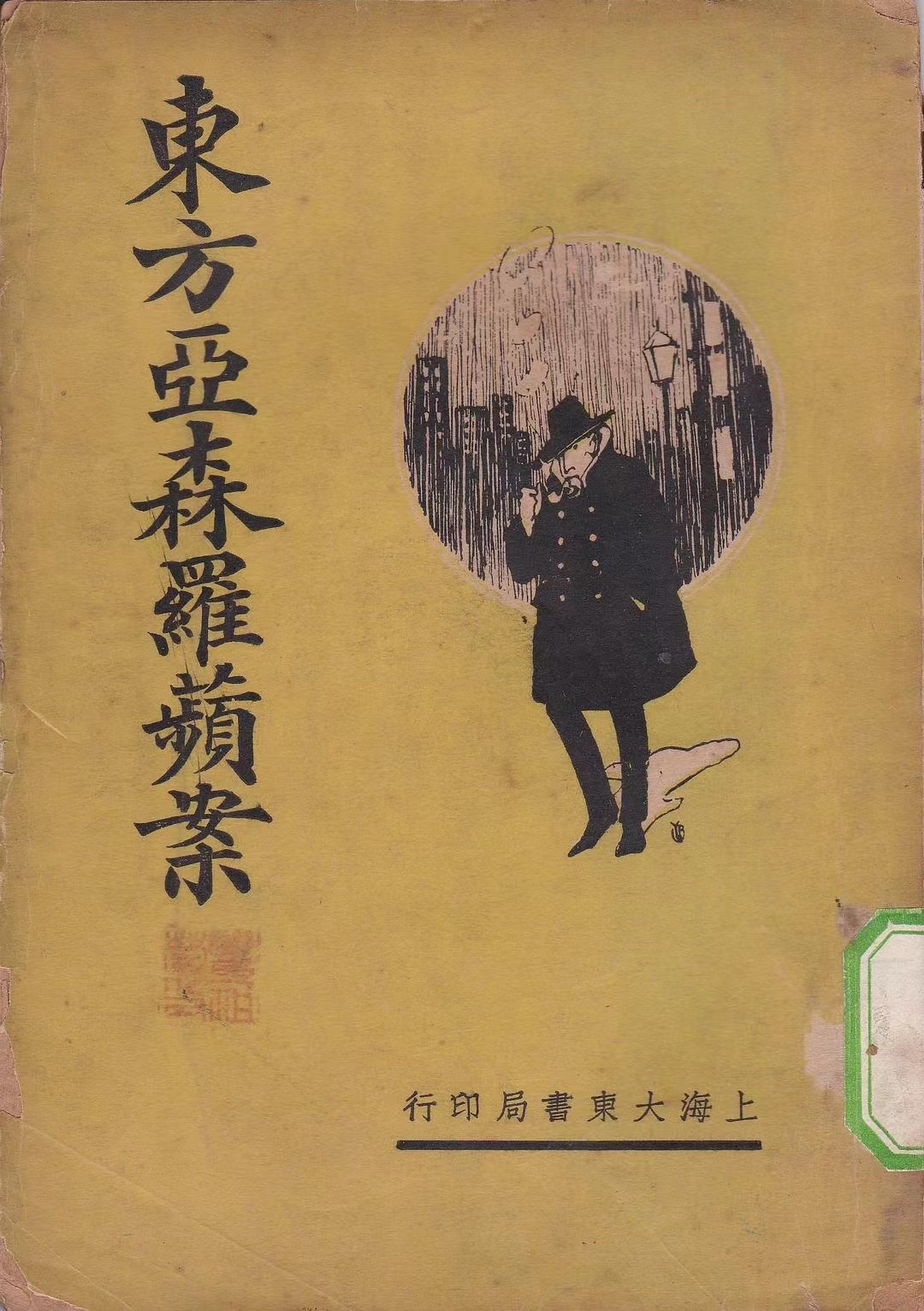

何朴斋、孙了红:《东方亚森罗苹案》,上海大东书局,1926年5月初版(来源:民国侦探小说藏书家华斯比藏)

此外,在柳村任创作于20世纪30年代的“梁培云探案”系列小说中,侠盗南方雁就被称为“东方亚森罗苹”(《南方雁》),即“这东方亚森罗苹在我从前的笔记里没有记述过,但他的确是上海社会近来出的一位神出鬼没的侠贼”。而无论是从名字绰号到行为风格,“南方雁”又显然是继承了20年代程小青的“江南燕”以及吴克洲的“东方雁”(其中,“东方雁”本人同时也被称为“东方亚森罗苹”)等人物形象。但柳村任的小说中除了弘扬侠义、伸张正义之外,另一个重要的价值主张就是爱国。比如在小说《外交密约》结尾,“东方亚森罗苹”就在给包先生的警告信中明确说道:“当此国难方殷之时,尔竟作此卖国之事,实属罪不容恕。”甚至在《项圈》一篇中,侦探梁培云竟然假冒“东方亚森罗苹”之名惩治了一位里通卖国的奸商(相比之下,其他的同类型小说一般都是反过来安排“东方亚森罗苹”冒侦探之名行事),最后还得到了真的“东方亚森罗苹”的肯定和赞许。在这里,侦探与“侠盗”之间俨然有着某种合二为一的倾向——被统合在爱国主义与民族大义的思想旗帜之下。概括来说,柳村任在“梁培云探案”系列小说中将主人公个体的行侠仗义与任侠品格又赋予了新的爱国主义的价值维度,从而使小说在展现人物潇洒风姿的同时,在民族危机的特殊时代背景下,更多了一层社会担当和历史厚重感。