逻辑:证伪仅需要一个例子!

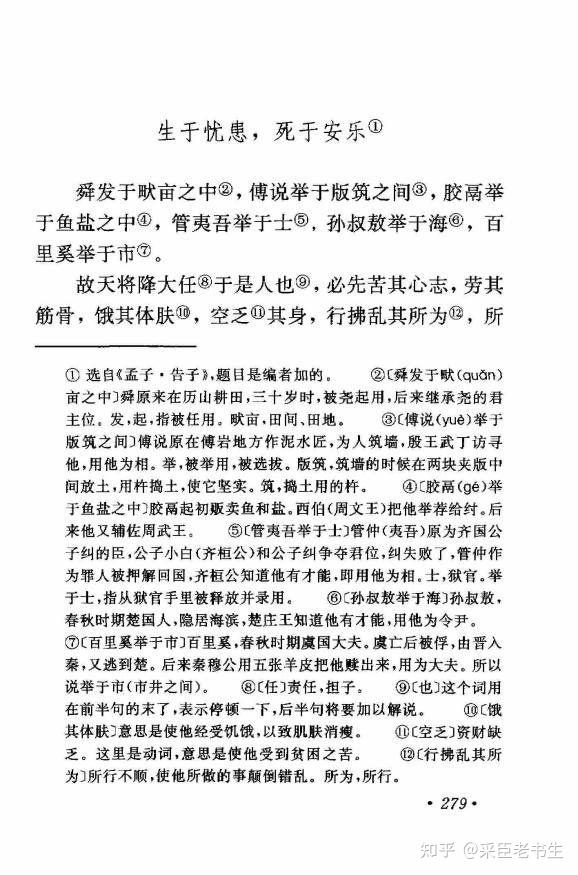

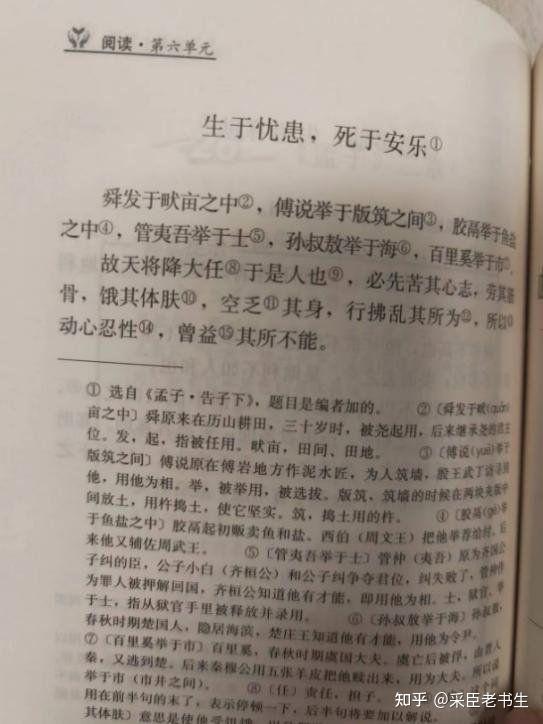

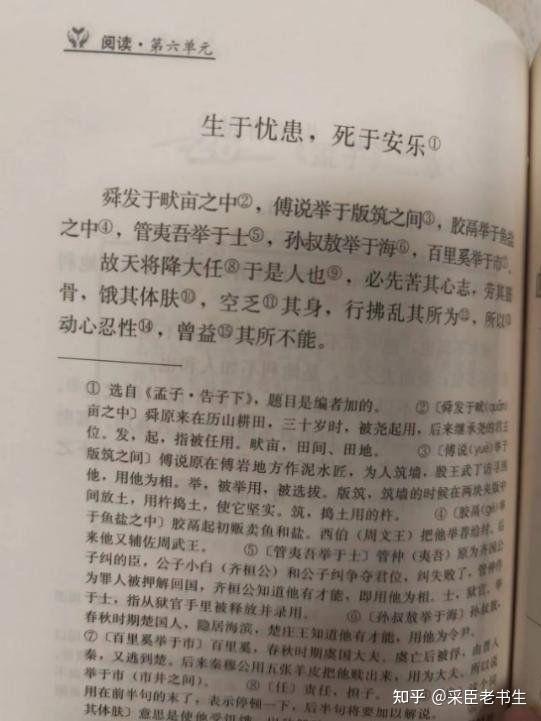

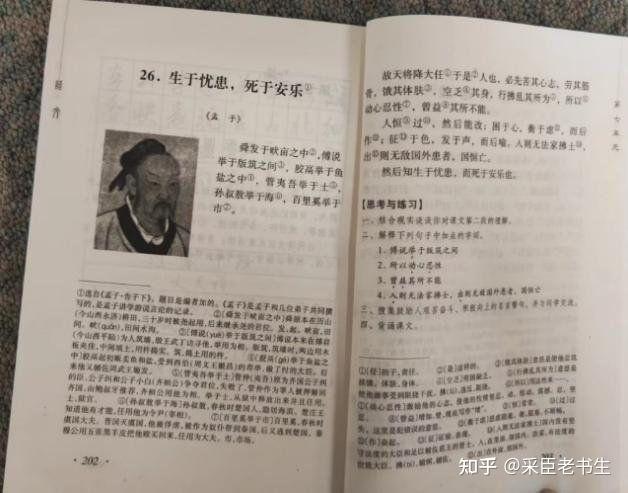

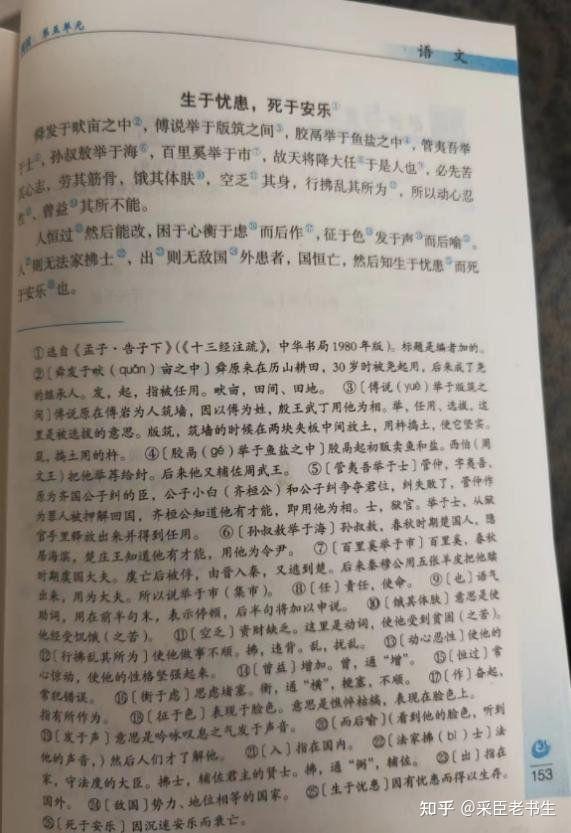

《孟子》的一篇《生于忧患,死于安乐》,在中学课本存在几十年了,在中国所有上过中学的人应该都背过,从60后到00后,起码7亿人以上都应该记得。

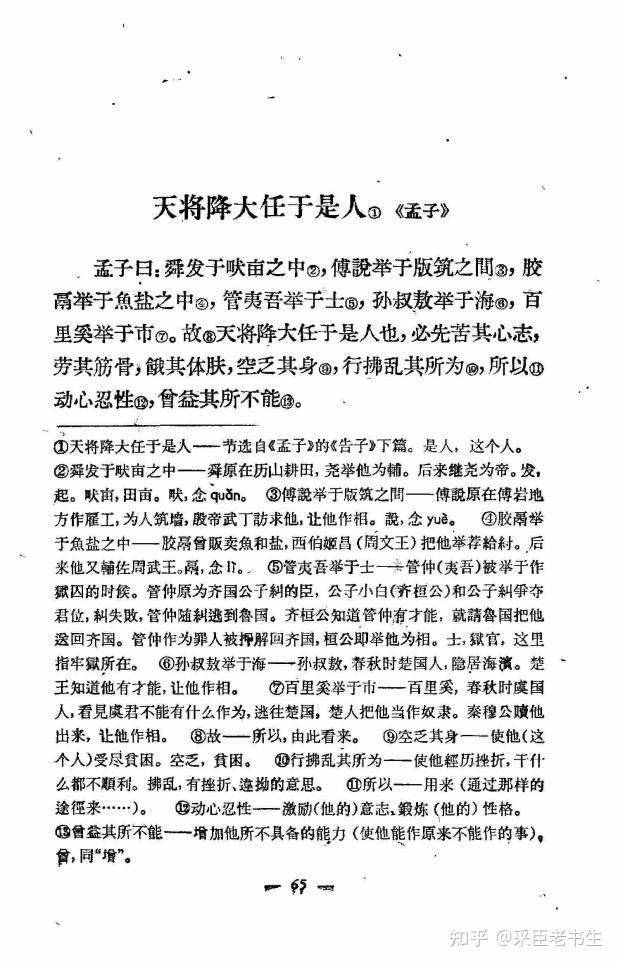

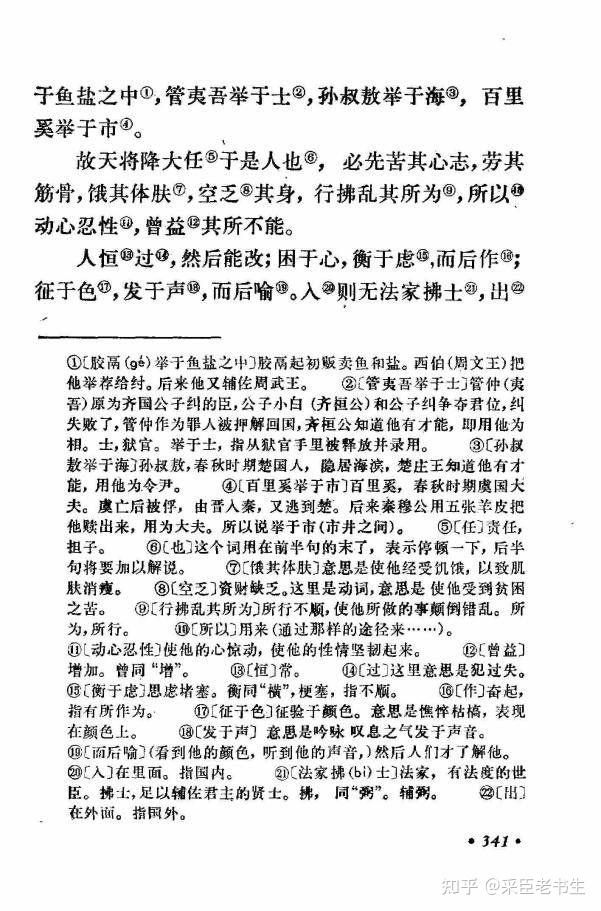

其中有一句“故天将降大任于斯人也”我的记忆非常清晰,因为当时课上我还联想到“李斯”是不是就是这个“斯人”?所以后来听说,现在的课本改成了“故天将降大任于是人也”,我想可能是新的考古发现,古文原文略做调整,也情有可原。

直到有一天我看到有人说,课本上,甚至是古文上从来没出现过“于斯人也”这几个字,我就有点懵了,难道我记错了?不可能吧。

然后我就随便问了我媳妇,我媳妇很肯定的说是“于斯人也”,她比我小两级,其他省的中学,她也记得很清楚。然后我好奇又在同学群里问了初中,高中,大学的同学。。。所有人记忆的都是“于斯人也”!(我们上中学在90年代,当时几乎没有什么教辅书,而且语文重点背诵肯定按课本的字背的)

我更懵了,然后我去找了教材,我能找到的所有的教材!

人教61版

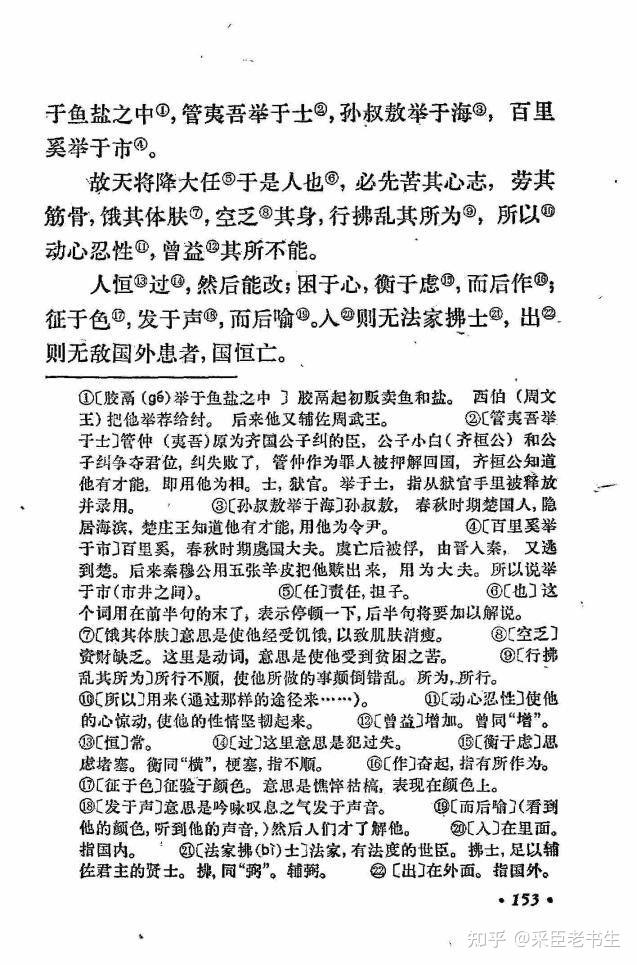

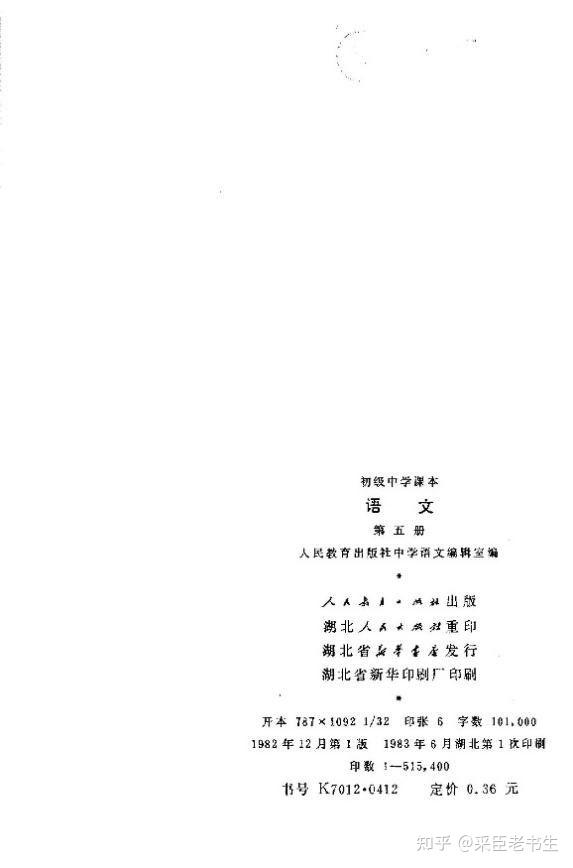

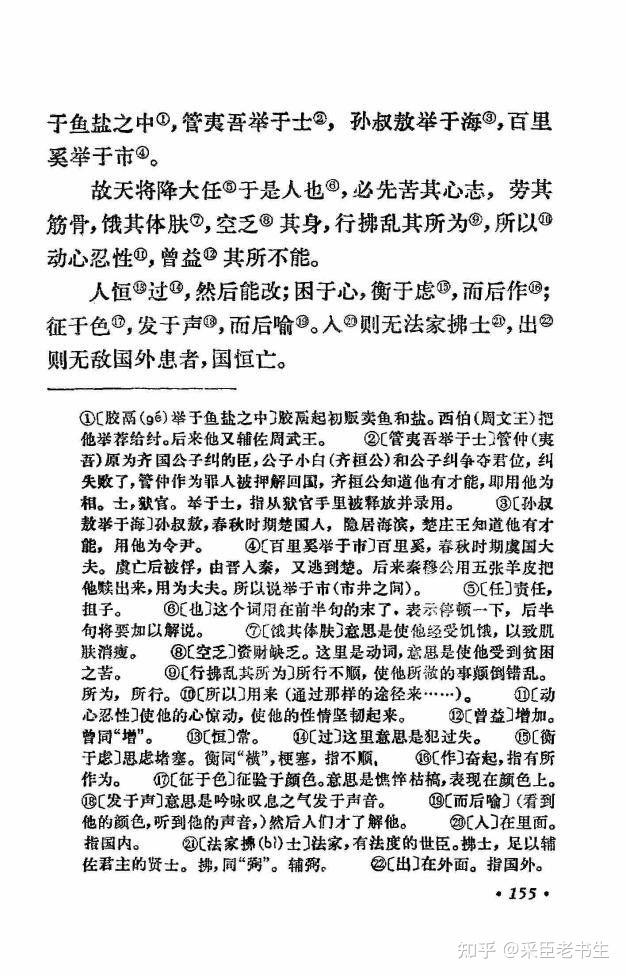

人教82版

人教87版

人教91版

人教94版

人教01版

人教03版

还有些地方教育出版社的课本,找到继续补充。

补充:其他出版社课本版本:

05年语文出版社课本

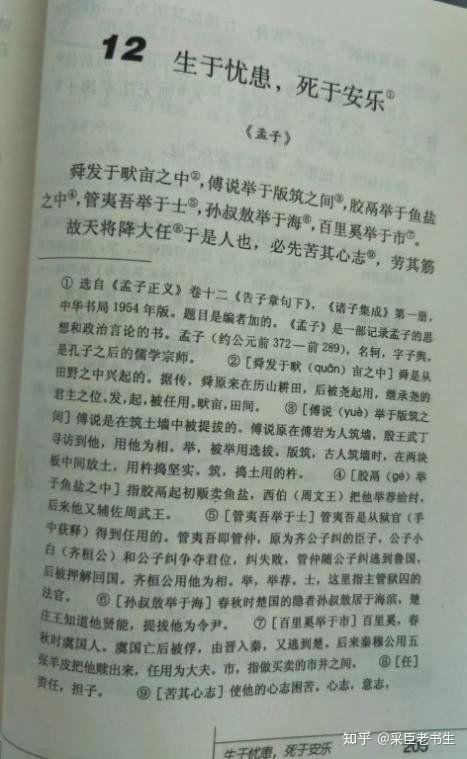

06年山东教育出版社课本

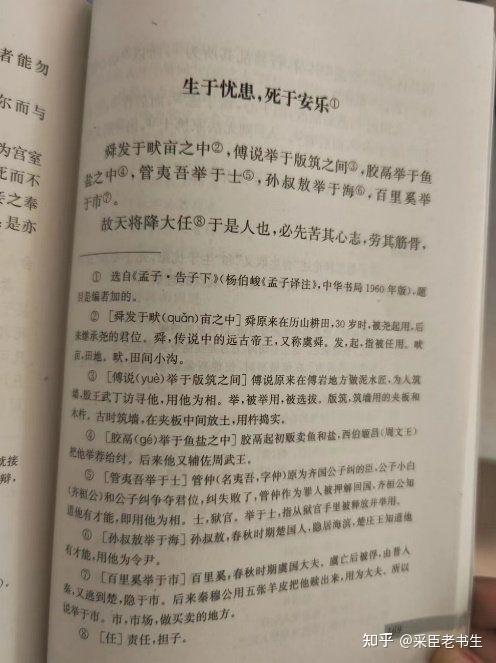

09年北师大版语文课本

09年苏教版课本

目前~没有~任何一个~官方课本上出现过这句“故天将降大任于斯人也”!

这是怎么回事!?我们曾经背的滚瓜烂熟的“斯人”版古文是从哪里来的?

一边是几亿人曾经背诵的完全相同的记忆,一边是现实中印在我们曾经学过课本上的信息,竟然是不同的!

这是到底是怎么回事!?

基于理性的唯物观点,三个推论:

1 我们的记忆被“修改”了,我们都记忆了错误的信息,我们看着课本上的“是人”记忆成了“斯人”,而且错误范围的地域跨度达到全国,时间跨度长达几十年,人数达到几亿人的持续性记忆错误。

2 现实被“修改”了,历史上所有的古文,教材,纸质的资料,网络上的内容都被改了一个字。

3 我们时空的“时间线”被扰动了(参见电影“蝴蝶效应”),有什么东西回到了过去?因为蝴蝶效应的“时空涟漪”,对因果时间线产生了影响,最终对现有时空的客观现实世界产生了影响!还无法解释为什么人类记忆不会受这种扰动影响。

你的记忆是什么?期待大家能找出更合理的解释!

—————2022.10.24

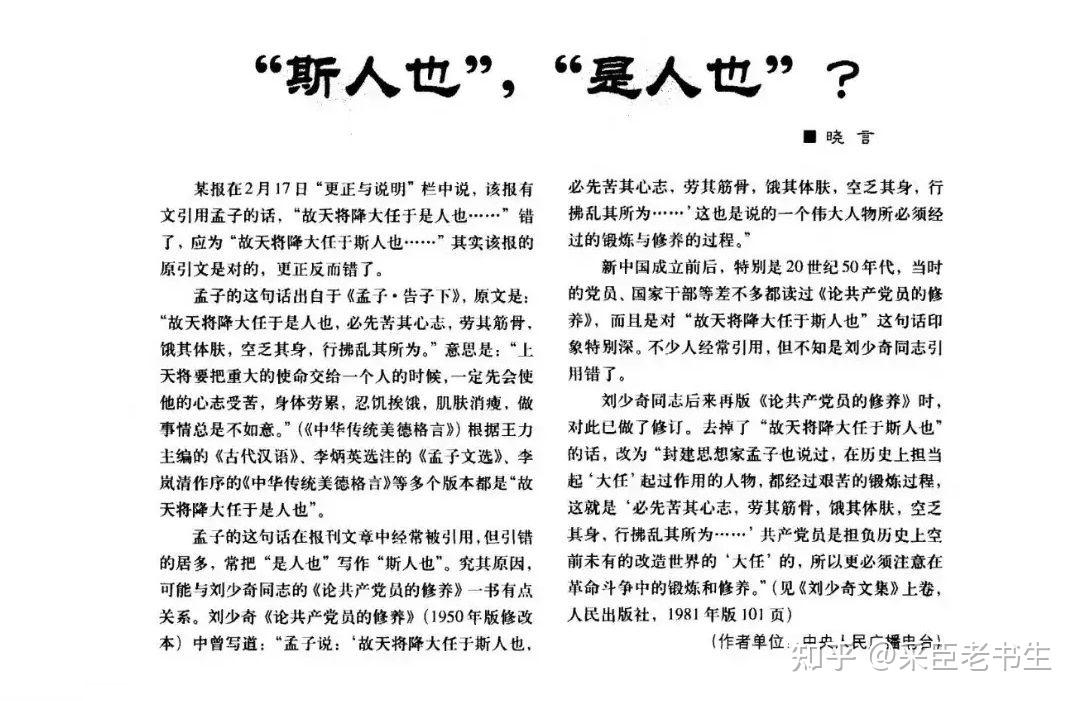

又发现些时间线可能扭曲的蛛丝马迹,更有趣了,发现了一个时间节点2006,先看2006年央广记者的一篇文章。

这个讨论不是今天第一次发现的,最早的错误发生在06年,央广的记者考证了古文和文献,因为写文章批评引用错误的是老干部,所以给出了一个结论:是老版的《论共产党员的修养》上的领导人引用错误造成的老干部记忆错误。如果我是这位老干部,我肯定也会觉得是自己是这样记忆出现错误的,合情合理,所以这第一次争论就这样没什么大的涟漪就过去了。

但这个错误,这本书81年再版时就改成另外一句了!而且这本50-70年代的古书绝大多数人应该都没看过。

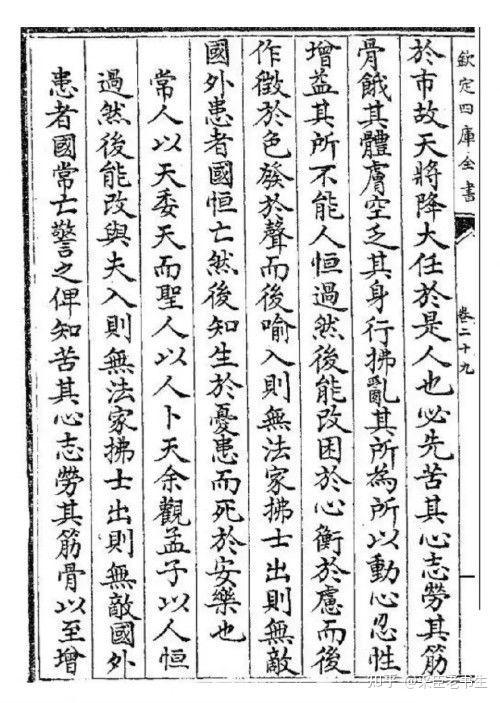

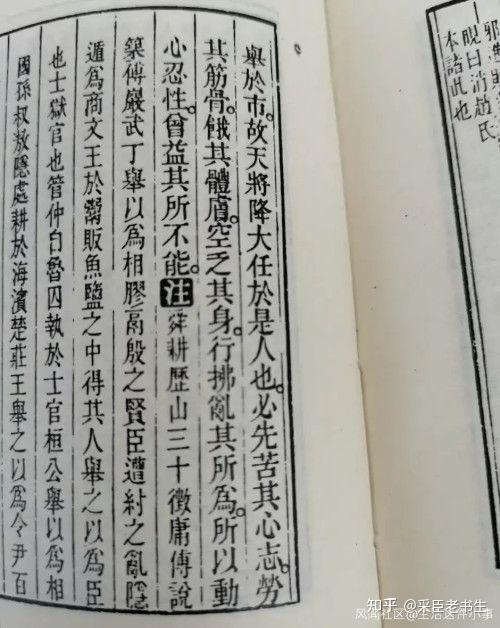

下面再来两个重磅古文:四库全书刻本《孟子集注》(宋·朱熹 注)

明代刻本《孟子注疏解经》(汉·赵歧 注)

好,现在我们从以上的史料资料可知,从明代到2005年,现在所找到的所有官方出版的教材资料,我们看到的都是“是人”版。

我们还看到可考证的资料中,“斯人”版在06年前所有的公开出版物中,唯一刊印的出处,也只有50-70年代的《论共产党员的修养》,而且81年再版后就消失了。(这个老版本的书还没找到)

我们可以得到初步结论:81年之后,到06年的25年中,所有“斯人”版的传播只可能通过口口相传(央广记者没找到其他有影响力的的“斯人”版公开出版物来源),而同时,“是人”版的传播存在铺天盖地的正版出版物(教材)。

但传播的结果,是06年之前上过中学的人,几乎所有人的记忆中,都是“斯人”版,因为是背诵课文,所以几乎每个人都印象深刻。

这是不符合客观事实的,因为背诵需要早读,要反复朗读和默读,我们数亿人记忆中熟悉背诵的课文只可能通过课本习得,而不可能通过口口相传而得到错误的记忆,更不可能看到几十年前一本已经修改的书而背诵。

同时,这也不符合信息传播的基本逻辑,在出版物作为同一时空中唯一信息源,在唯一传播渠道(学校)获得压倒性传播优势(课本)的同时,数亿的受众集体习得一个同样错误的信息。

——————

继续:下面越来越有趣了。

通过检索网络,我发现了一个模糊的时间节点,2006年。

还不能完全确定,但感觉我们集体记忆与现实的错位是发生在2006年。还有几个还不确定的推论,有待大家来验证,希望大家能补充所知道的信息。

1 2006年之前在初中二年级课本上背诵过,记忆的是“斯人”。(就是大约92年以前出生的)

2 2006年之后在初中二年级课本看到的,记忆的都是“是人”,但他们在参考书,媒体电视上还会偶尔看到“斯人”,会感觉参考书或电视上出错了。

3 注意这个时间节点应该发生在2006年2月17日之后,看我上面发的央广的评论,这个评论原因是某报在2月17日的更正,更正的原因是某报刊登的“是人”,收到读者来信认为某报写错了,某报查证后刊登更正为“斯人”,而央广记者看到这篇更正后,无疑也引起了他的兴趣,他检索了古文原文,然后写了这篇“再刊正”。

这事情具体怎么回事不知道,我们就按常规逻辑脑补一下这个央广的评论:

这件事情极其有意思。首先央广是隶属于新华社的权威媒体,他关注的“某报”,又不明说,必然是某大机关报刊,该报刊收到读者投诉,专门发了个更正,然后把正确的更正成错误的,央媒觉得人丢大了,赶紧补个再刊正。然后还专门做了功课,估计找了不少书,最后才在《某某选集》中找到这么一段,然后脑补是领导人的报告笔误,读者大概是个老干部,在学习报告时过于专注而忽视了。

这里面最不符合逻辑的就是,“某报”怎么可能发生把对的更正成错的,还刊出的这种错误?

这个事情原本的正常流程是,机关大报,读者来信提出引用错误,第一件事查证自己刊发的是否犯出错,查证确认确实出错了(这工作失误是要扣奖金的,还可能影响仕途),才会补发更正,而06年,他随便查证一下就知道自己没错,这样他写一封含蓄的回信给读者就行了。

而这事的诡异之处在于,他们查证后“确认”自己确实出错了,然后写了更正,并通过了主编和各级领导审批,并把更正内容排版在了新的报纸上!然后引发了后面央媒的“再更正”!

这事,很离谱。但如果我们设想存在一个时间线变化的节点,这个节点在2月17日之后,那么这些反逻辑的诡异行为就得到了一个合乎逻辑的解释:某机关大报收到读者来信,指出了他们的引用错误,他们查证后发现确实出错了,然后写了更正并在2月17日正常刊发,之后节点到来,央媒的记者看到了这个熟悉的古文的更正,感兴趣查了一下,发现更正居然是把对的更正成错的,这太打脸了,于是联系报纸,报纸自身也懵圈,不知道怎么发生的这种离谱的错误,于是一起查错误来源,最后好不容易在某早期文选中才发现,于是有了上文。