编者按:

公开资料显示,反家暴法实施五年来,上海只核发了91份人身保护令,总的核发率大致为 35%-39%。各地也大抵如此。文中上海女“白领”伍菁的遭遇不失为一个切面:在家庭暴力面前,一个女性和她周围的支持力量做出了哪些尝试,又遇到了哪些看起来难以逾越的现实困境。

“我不知道能去哪里。”31岁的伍菁说。她已在家暴的泥潭中挣扎三年,还没有找到一条可行的出路。

她在上海有一份体面的工作,丈夫同样有着高收入。他们都是“新上海人”,有一个年纪尚小的儿子。看似幸福的家庭背后,她有难以言说的苦楚。

扇巴掌、砸电脑、剪衣服、侮辱、恐吓,从结婚开始,她持续地遭到来自丈夫的暴力。有时候,伍菁觉得自己就要疯了。“我随时可能杀了他。每一次他打骂之后,我都会这么想。”

但离开不是一件容易的事。2019年,再一次被打骂之后,她在当地妇联和民政局合办的庇护所住了一晚。她报过好几次警,却没拿到告诫书。她申请过人身保护令,也没有下文。

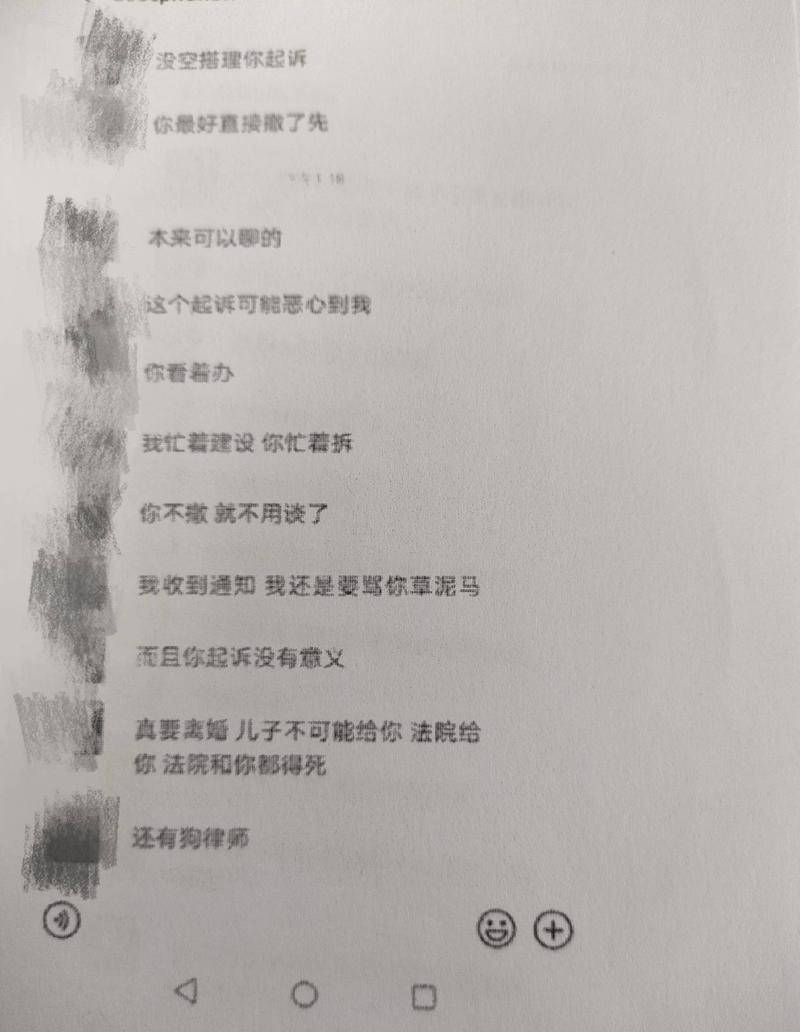

2020年,她提起离婚诉讼,并搬了出来。很快,丈夫找上了她的门,给她发死亡威胁短信。孩子也被婆婆带回老家,“藏了起来”。几个月后,律师告诉她争取到抚养权的可能性不大,她选择了撤诉。接着她搬回家,继续遭受打骂。

“家暴”不是私事。5 年前,我国首部针对家庭暴力的专门立法《反家暴法》正式实施,告诫制度、人身安全保护令、紧急庇护等一系列法律设置,都是为了给受暴者提供切实的救助。这也意味着公权力介入、阻断家暴有法可依。但五年过去了,在实践中,这些措施要落到实处,却面临着一系列障碍。

最高人民法院统计数据显示,截至2018年12月底,全国法院共审查人身安全保护令申请案件5860件,发出人身安全保护令3718份,核发率仅63%。上海的反家暴志愿者林爽等人做过一项调研,根据公开的文书信息,反家暴法实施五年来,上海只核发了91份保护令,总的核发率大致为 35%-39%。庇护所也一直有入住率低的问题。

“受暴妇女为什么不离开?”很少为人所知的是,离开的困难与代价太大了。伍菁的遭遇不失为一个切面:在全社会的共同难题——家庭暴力面前,一个女性和她周围的支持力量做出了哪些尝试,又遇到了哪些困境。

在家暴的漩涡中越陷越深

伍菁的工作地点环境静谧,绿树成荫。每天,她出门上班是最开心的,“离家一步就开心一点”。但从晚上7点开始,她的心情就开始低落。

那是回家的时间。而家,对她来说,有不可控的危险。丈夫在外企上班,作息跟她基本错开,交流的机会少了,她反而满意,“不容易惹他生气”。

伍菁和丈夫相亲认识,婚后,他从不做家务,不带孩子。经济上,他们各管各的,孩子由伍菁负责。他生气的时候,伍菁会被扔外卖盒子,会被用最难听的语言贬低到一无是处。经常,她都不知道自己错哪儿了。以前她以为,如果自己“够优秀”“够乖”,就可以不激发他动手,后来才意识到,这是幻想。

伍菁的父母知道她被家暴的情况,但不知道全情。她曾被鉴定为轻微伤,但在老一辈人眼里,小俩口口角,甚至动动手,或许没有那么严重。但事实上,她内心的恐惧非常大。“跟他说话我都心跳加速,他要是不高兴了,我腿都抖。”

每一次打骂完,他还会砸伍菁的手机,“防止逃跑”。伍菁只能把被恐吓的聊天记录、伤痕照片都发给志愿者保存。她重要的东西也都放在公司,用一个行李箱装着重要物品,同事甚至问她是不是住在公司。

她觉得彼此已经没有感情,他对她,更多是嫌弃。但当她问起为什么不离婚时,他说,婚姻都是这样的。“像他妈妈对待他爸爸的方式,对我。”伍菁说。她总是希望他出个什么意外,或者遇到“真爱”,这样她就可以摆脱了。

第一次被打是在婚前,她被扇了耳光。那时的她,已在上海读完硕士。她去知网查论文、看和家暴有关的书。当时,她觉得家暴是可以矫正的。感情也并不是一下能断的,丈夫向她下跪求情,她用扫帚打破他的头,听他保证后又和好了。

但没想到这成为了别人诟病她的理由。后来提起离婚诉讼时,法官当庭说,婚前他就家暴,你们还能结婚,只能说是真爱。

她早已决定离开,但现实却一直阻碍着她。“那些可以尝试的方法我都去试过了。”伍菁说。婚后一年,她被丈夫用皮带抽打,随后报警。趁着警察上门,她穿着睡衣从家里跑出去,向反家暴的志愿者求助,在妇联的帮助下才通过杨浦的庇护所歇了一夜。

那时,她开始接触离婚诉讼的律师,犹豫了一段时间,决定起诉。2020年7月,她查出不小的疾病,丈夫还要她卖掉婚前的房子。她无法再忍受,独自搬到了公司附近,并在8月初申请了人身保护令和离婚诉讼。

然而,丈夫准确地找到了她搬出来的地方。伍菁不开门,他就给她发了恐吓短信。她留在家里的办公资料,被他藏了起来。家里的电脑被砸烂,衣服也被剪掉了。

更揪心的是,孩子被他的父母带回了老家。她申请的人身保护令中,提到希望可以和儿子一起远离丈夫。按照法律规定,当事人向法院提出人身保护令,应该在72小时内答复,她却在10月底才接到立案的信息,称与离婚诉讼一并处理。

她收到过一些口头的反馈。但因为没有证据表明丈夫虐待孩子,法官认为孩子的人身保护令申请很难成功。

代理律师告诉她,即使争取到孩子的抚养权,现在孩子被爷爷奶奶带到老家,法院也很难执行判决。几个月见不到孩子,伍菁的心理防线已经崩塌,她再一次选择了妥协。

她也无法衡量带孩子离开的风险。“他是不要命的,他说他也不想活了,”伍菁说,她找不到一个安全的地方。

人身保护令困局

恐惧包裹着伍菁。代理律师觉得她有离婚的条件,但离婚的风险还是落在了伍菁一个人头上。她因为丈夫的死亡威胁退缩了。

“如果能申请到人身保护令,至少也是一个安慰,”伍菁说。

作为一项在其他国家受到认可的受暴者救助制度,人身保护令在中国的实施时间仅五年。2016 年 3 月 1 日颁布实施的《中华人民共和国反家庭暴力法》正式确立了保护令制度,并有专章进行规定。

相较于中国立法对家暴着重事后惩罚的措施,人身保护令更多是一项“预防”措施。申请人可以请求法院禁止被申请人的某些具体行为,比如暴力、接近等,可以通过获得保护令而免遭新的侵害。由于保护需要,人身保护令规定需在72小时内受理。

《反家暴法》规定,“当事人因遭受家庭暴力或者面临家庭暴力的现实危险,向人民法院申请人身安全保护令的,人民法院应当受理。”这也意味着,不一定要造成伤害后果,只要有家暴的危险,就可以申请人身保护令。

“人身保护令的初衷,是把家暴的苗头扼杀在摇篮里。”长年关注反家暴议题的陕西妇女理论家庭研究会现任秘书长王延萍认为,应该大量下发人身保护令。但法律落地时,却发生了变化。

上海的反家暴志愿者林爽等人通过公开的裁判文书等信息整理发现,2016年至2020年底,上海的法院受理保护令申请的总数大致为 400-440 份,总的核发率大致为 35%-39%。算下来,上海五年只核发了91份保护令。伍菁所在的杨浦区则只发了3份保护令。

数量微小的保护令背后却是庞大的受暴妇女群体。根据第三期中国妇女社会地位调查,在婚姻生活中曾遭受过家庭暴力的女性占 24.7%。根据《上海妇女社会地位研究》(2000-2010年),1.8% 的上海已婚女性曾遭受殴打/性暴力,粗略计算,上海户籍的已婚女性人口应超过 467 万,那么曾遭受过家暴的约 84 万。

“如何保护受暴者,一直是一个难题,”湖北省监利市蓝天下妇女儿童维权协会发起人万飞告诉全现在,贴身保护是不现实的。保护令的作用在于,一是对施暴者有司法威慑,二是降低受暴者的不安全感,消除一些恐惧情绪,让她们有勇气作出其他决策。

湖南起诉离婚4次均被驳回的受暴者宁红,曾收到三次保护令。她通过网络了解到人身保护令,咨询妇联后,凭借伤情鉴定和报警记录,她申请到了保护令。丈夫不承认家暴,但有数十个村民目睹了家暴经过,警方曾对男方行政处罚过。

在人身保护令生效期间,对方“有所收敛”。但在执行上也有一些疏漏。宁红说,保护令内容为禁止被申请人跟踪、殴打、接近申请人及家属,但对方有一次骚扰她父亲,警方却没有处置,并未拘留。

目前,宁红提起了第五次离婚诉讼,但她没能继续延长保护令。由于长时间未和对方接触,她缺乏新的证据证明被家暴,因此无法申请。

谁来执行?

保护令发布数量低,也有普遍存在的普法不到位、民众知晓率低、不知道如何运用的问题。林爽发现,包括法官、律师、妇联主席、公益机构负责人都反映,对于保护令,受害者“不知道、不愿用、不敢用”。另一方面,核发率低,意味着执法遇到了阻碍。

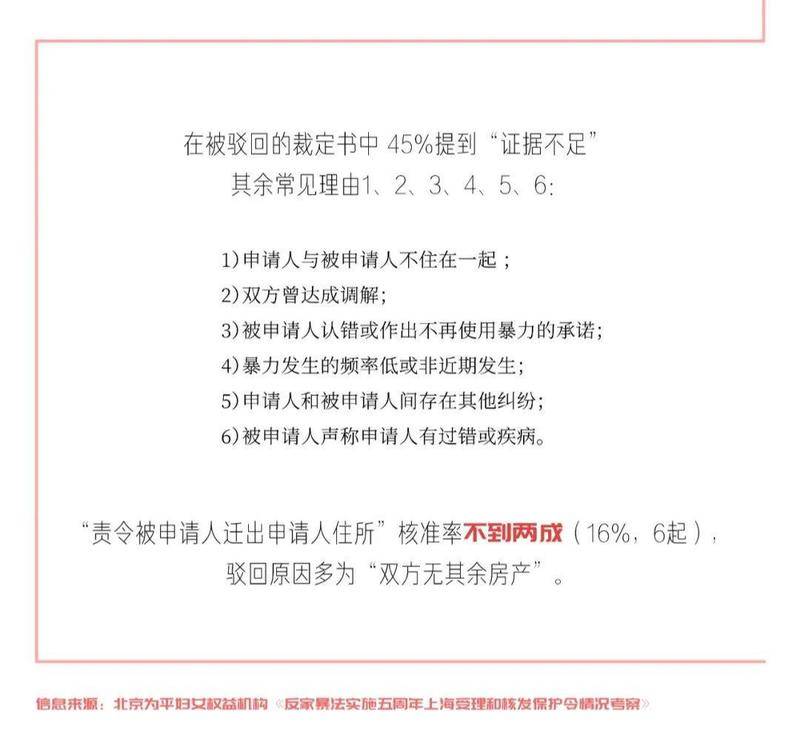

林爽等反家暴志愿者的调研报告中,上海市驳回的保护令申请中,45%的理由是“证据不充分”。她们介绍说,尽管举证难,但申请人都克服困难提交了证据。然而申请人历经艰难提交的证据,却难以获得法院的认可,法官的证据要求“过于苛刻”。

林爽接触的另一位受暴妇女阿云,在申请保护令时被要求“至少需要两份报警回执”,以及“因保护令审查时间有限,所以下午来提交的申请均不受理”。她在法院耗了四五个小时,依旧被不断推诿。最后,阿云当着法官的面,掀开衣服露出家暴留下的伤痕和肿块,法官才动了恻隐之心,答应让她第二天一早来申请。

人身保护令的核发为何如此苛刻?香港大学法学院教授贺欣一直在关注反家暴的司法领域。他告诉全现在,从法院的激励机制出发,人身保护令的核发,可能给法官增加了额外的工作。

另外,与财产执行不同,人身安全保护令的执行涉及人身权,而人身权是流动的,法官通常没有能力监督这一过程,需要寻求警察和街道或村/居委会的帮助。而这也是警方不愿承担的额外任务。

《反家暴法》立法时,多名学者建议将人身保护令的执行主体交给公安机关,但最后落在了法院头上,这使得法院有了“后顾之忧”。

西安市西影路人民法庭庭长郭天鲁在反家暴法实施之前,就曾在试点法院下发保护令。他告诉全现在,保护令的证据审查“宜宽不宜细”,作为一项救助措施,应当扩大保护范围。在他受理的申请中,如果当事人提交的证据不合格,法院会引导当事人提交证据。

但若要大量下发保护令,流程上仍然有不规范的问题。郭天鲁提到,“如果让法院执行保护令,究竟是审判法官执行还是执行法官执行?受理时间,是申请立案之后,还是接到电话后就出动?这些问题,都还没有明确的规定。”

此外,居/村委、妇联组织、社工组织都是保护令的协助执行机构,可以为当事人代为申请人身保护令,但在上海,尚未出现这些组织代为申请的案例。

庇护所、告诫书、强制教育

报警、向妇联求助、找律师打官司、向法院申请“人身安全保护令”,都是受暴者可以尝试的救助措施。但现实中,这些途径都存在着困难。

伍菁曾两次报警。但警察没有对男方出具告诫书。后来警方说,他们曾经出过告诫书,那时有当事人威胁说要告他们,此后就不愿再出具了。他们的另一个理由是,伍菁的丈夫不承认家暴,因此缺乏证据。

北京天驰君泰律师事务所合伙人、北京市法学会妇女法学研究会理事段凤丽告诉全现在, 告诫书并不容易拿到,作为一名长期从事家事案件代理的律师,她目前尚未有此执业经历。

《反家庭暴力法》第26条的规定,家庭暴力情节较轻,依法不给予治安管理处罚的,由公安机关对加害人给予批评教育或者出具告诫书。“但当告诫书作为一种可供选择的选项之一时,大多数情况下公安机关都是以口头训诫为主,接到报警后,通常对施暴者提出批评教育而了事,而不愿意颁发告诫书。”段凤丽说。

万飞曾就职于湖北省监利县公安局。他认为,相较于口头批评教育,书面处置更有效,并建议公安局推行书面处置的工作方式。“告诫书中明确了家暴触犯的法律,以及再犯的后果,还能在法院审理涉家庭暴力案件时,作为认定家暴事实的证据。”

根据上海市妇女儿童权益司法保护工作白皮书,2019年上海市妇联系统接受和处置家庭暴力投诉465件/次,其中88%为男性对女性实施暴力。这背后仍然意味着权力不对等的性别暴力。

林爽发现,一些法官主要根据自己的安全观、家庭观、性别观,而不是根据《反家暴法》的规定来作出驳回裁定。对此,王延萍建议,应该由接受过专业培训的社工介入,公检法系统工作人员也应该接受相应的培训。

妇联也是反家暴链条上的重要一环。伍菁曾向杨浦妇联申请过庇护,那天已经接近下班时间,但杨浦妇联仍然为她安排了庇护所。

在法律规定中,庇护所并不是必须设立的机构。上海杨浦的庇护所由妇联和民政局合办,设立在民政局的救助站内。伍菁当时由妇联工作人员和志愿者送到救助站,那是在救助站三楼,工作人员给了她吃的,怕她无聊,还给了她书看。之后,也有法律和心理咨询的社工来看她。

伍菁在庇护所住了一天,那时孩子才7个月,她还在哺乳期。第二天,她想把孩子接到庇护所来,但妇联的工作人员、民警陪同她回家接孩子时,她丈夫不让他们进家门。没法把孩子带走,只吃母乳的孩子饿了一整天,伍菁只能回家。

在林爽申请的其他区庇护所中,有庇护所要求报警回执、伤情证明等一系列证明,审批流程也很冗长。

杨浦妇联的工作人员告诉全现在,作为提供给受暴妇女的临时保护场地,庇护所的准入标准应该人性化一些。杨浦的庇护所可允许受暴者住满30天,她们服务的第一个案例在里面住了一个多月,直到离婚诉讼结束。

不过,这家庇护所成立十年,每年前来求助的女性只有一两个,很多女性在遭受家暴后并不会求助庇护中心。杨浦区救助站的工作人员告诉全现在,今年还没有受暴妇女入住庇护所,目前,这里由市救助站收容的几名流浪妇女居住。

“庇护所不只是一个暂时休息的地方,而应该是疗愈的场所。”王延萍曾在香港考察庇护所的情况,她发现里面有专业的配套服务。医药管理人员、受过专业培训的社工、心理咨询师,妇女要吃的药全部都是分门别类的。

王延萍认为,除了这些保护妇女的手段,还应该对施暴者进行强制教育。如果司法不积极介入干预,不管是当事人选择留在婚姻内,还是离婚分手、开启另一段感情生活,只要施暴者不改变,就会有妇女儿童继续受害。

(应受访者要求,伍菁、宁红为化名)