按照原本的想法,杨潇想在《南方人物周刊》写一辈子特稿。无论原因是什么,变化终究是发生了。在变动面前,每个人只能选择接受。杨潇做了十年记者,他被认为是其中的佼佼者。在许知远看来,他是“中国这一代最好的记者”。

2016年下半年,从一家时尚杂志任副主编离职后的杨潇好像生活失去了重心,即便他不用再无时无刻地盯着工作群。与此同时,杨潇感到了一种时间的紧迫。那年36岁的他,觉得自己需要一个安身立命的东西,“可能很多人觉得这个问题不重要”;但对他来说,这不仅仅是重要,更是急迫。

在动了心思要做点什么之后,杨潇开始找选题,一头钻进书堆里,他对西南联大的师生产生了兴趣:他觉得在这过程中,他和这两代中国最好的知识分子之间产生了情感结构:他想知道这些年轻人为何上路?他们遇到了什么?这次旅行又带给了他们什么?之所以说是两代,是因为包含上了西南联合大学的老师们,年纪最大的袁复礼在1938年只有45岁,而黄钰生和闻一多都不到40岁,没比当时的杨潇大多少。

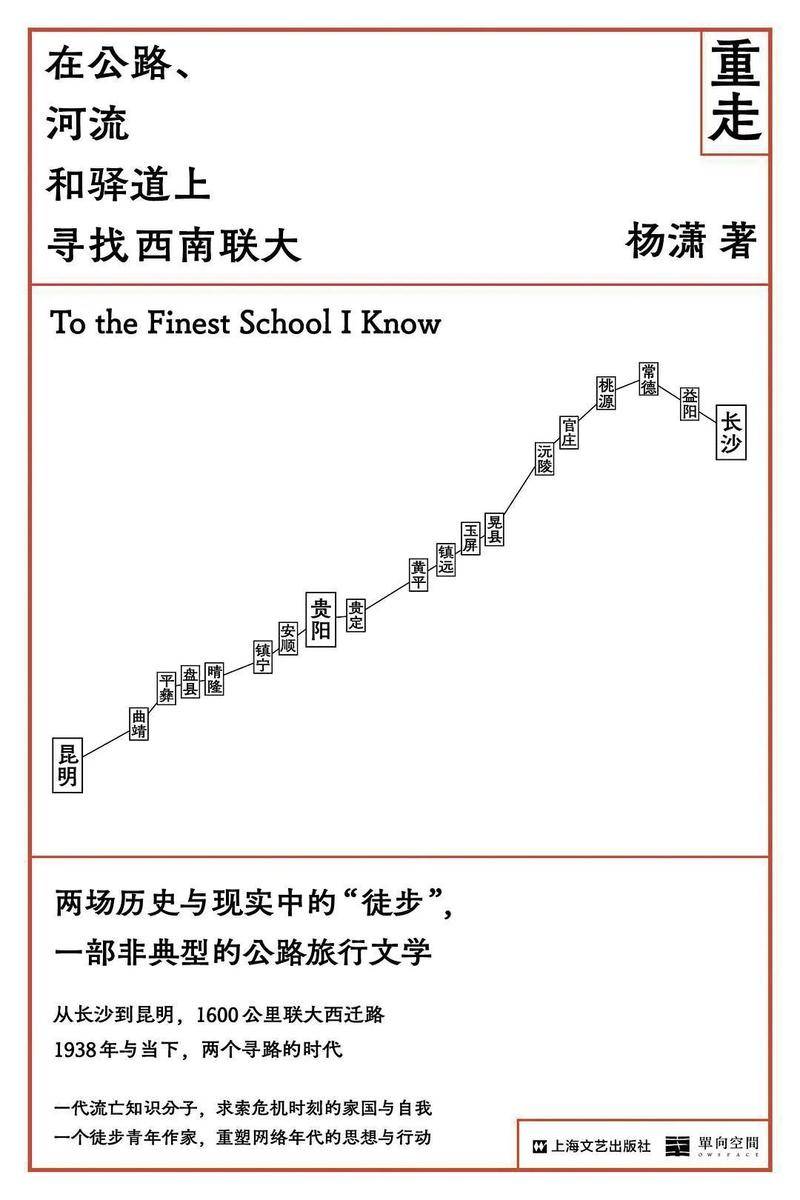

1938年战事吃紧,由北京大学、清华大学、南开大学组成的国立长沙临时大学已经无法维系正常的教学秩序,遂选择南迁,最终的落脚地是昆明,并更名为“国立西南联合大学”。2018年,杨潇从长沙出发,开始了41天的行走,他希望在某种意义上“复刻”这个被后人称为“湘黔滇旅行团”三条路线中的一段,即便后者走了68天。比料想中晚了一年,这本《重走:在公路、河流和驿道上寻找西南联大》终于在今年5月出版。

为了宣传新书,杨潇又开始了另一种意义上的行走。带着新书,他在北京做了活动之后,又去到上海、杭州、重庆和成都,行程还在继续。在朋友圈,杨潇分享了在重庆的活动上,他和嘉宾、观众合唱赵元任作词、改编自《迢迢长路蒂珀雷里》(It's a long way to Tipperary)的《迢迢长路联合大学》的视频。视频里的他跟着音乐左右摇晃, 他说这是金子般的时刻。歌词里写道:

It’s a long long way to Kunming City

But my heart’s right there

It’s a long way to Lianhe Daxue

To the finest school I know

在厚重的史料面前,“我”不重要

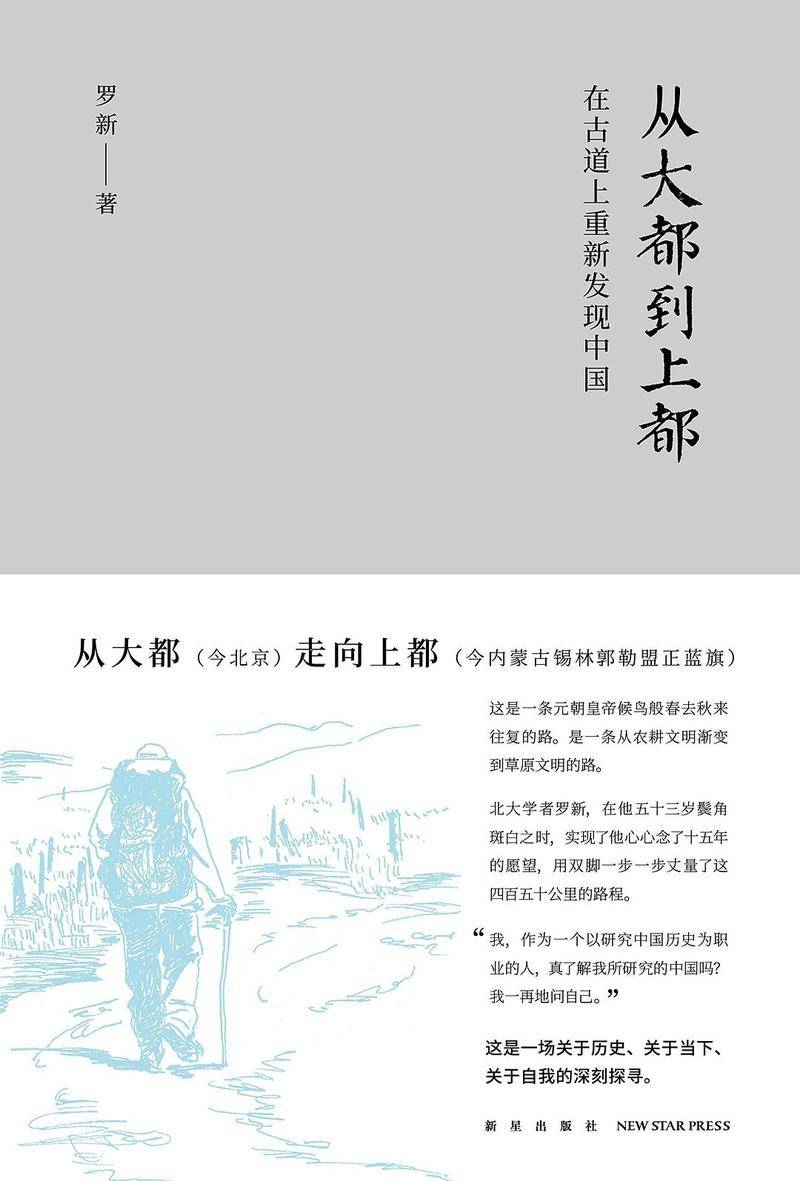

燕京书评:读《重走》给我的反差感是很大的, 没想到你会做这么细致的历史爬梳,以及会使用这样的语态。料想中可能更多就纯粹是在写寻找,甚至有点像罗新的《从大都到上都》,但读起来非常特别,你基本上用一种你的语态把那段历史重写了一遍,读起来觉得很清新。这个风格是如何确定的?

杨潇:这可能跟我从长沙进入有关。尽管我在长沙就待了一天,但写了七章。其实,这也不是我有意选择的。搜集史料和就爬梳史料就从长沙开始,恰好长沙的史料又特别丰富。反而是旅行团上路之后,视角受到了严格的压缩,很多人没有参加旅行团,而参加旅行团的五个教授都没有留下记录,只有闻一多在几封书信里面提到了这次经历。但在长沙,许多人都留下了纪录。不仅仅是临时大学的师生,包括徐特立和八路军办事处的一些人,也包括本地的媒体和报刊,以及传教士的回忆录等,材料还是很丰富的。

在特定的几个月内,因为保卫大武汉,长沙成为了第二重要的十字路口,人们在此交汇,留下了许多有层次感的东西。我也没有刻意地说一定要梳理什么,但确实是找到了相当多的史料,我就尽我的能力和时间,把所有我能找到的东西梳理清楚。

我挺同意闻一多长孙闻黎明先生的一个判断,他认为:“很多事实没搞清楚,就有好多阐发和引申。”闻黎明先生一直在做《闻一多年谱长编》,这番话是他在1985年参加了一个闻一多研讨会上说的。直到现在,闻先生还在搜集各种资料,我此前采访过他,也和他一起出去旅行过。他对所有相关的东西都非常敏锐,一直保持吸收的状态,这很让我钦佩。

旅行团中辅导团成员。(杨嘉实先生提供)

燕京书评:你提到有两个题目在《重走》动笔前都被否掉了,它们是什么?

杨潇:我是厂矿子弟,以前写过相关的文章,我想把它扩展成一本书。2018年或2017年回去想做一些采访时觉得有困难,我也说不清具体是什么,可能是近乡情怯。进展不是特别顺利,就搁置了。这个题也不能说放弃,也可能以后有机会再写,要看机缘。

另一个方案是想写在哈佛的一年,这个是真正放弃了。我当时写了可能有八九万字的日记,那时候没想要写书,哈佛大学所有近代史的开放档案我都没去查,那时也没提起对这方面的兴趣。所以,等到我回来,想就这八九万字日记写书时,发现根本不可能。听起来八九万字很长,但其实对于写一本书来说,根本就不够,最后写了两万字也不成立,就放弃了这个方案。

燕京书评:你在哈佛也写日记,在《重走》里你也时常会提到行走笔记,行走笔记占到《重走》所有材料的多大比重?它在这本书中起到了怎么样的作用?

杨潇:可能四分之一都不一定有,书里可能会相对多一点,但肯定也不超过三分之一。我自己当时写的时候,很真实的感觉就是“我”不重要,所以初稿里的“我”就更少。后来,编辑和一些朋友觉得,我的视角还是很重要,因为我的视角是独一无二的。我后来增加了一些东西,但我当时就是这种感觉,因为史料太厚重了。

日记,我其实每天都记,但记的方式不一样:很多时候我是对着一个app说话,因为路上走很辛苦,敲字或写字都很累。每天晚上我尽量会抽时间把当天的东西整理出来,就是我所思、所见和所感。在沉淀一段时间后,我会再重新写一些东西,而不是那么即刻的。

等到我完成这趟旅行,开始写这本书之前,又把所有的照片翻出来看了一遍,大概几个月的时间又会写一些东西。路上的采访,我也是在行走结束后再整理出来的。在这几个文本的交错中间,最后构成了所谓的“行走笔记”。

燕京书评:这本书感觉有一种很奇妙的历史感,这一笔写旅行团,下一笔就写当下你看到的风物在这种交错当中,突然之间就是有了一种张力。这种方式是从一开始就确定好的吗?还是就是说它其实是一种意外的呈现?

杨潇:具体到每一章,是先写旅行团还是我自己,都是在动笔前梳理材料、结构篇章时临时定的。但是,时空交错是我一直采用的写作方式。不只是写这本书时,其他与旅行有关的特稿也采用这一方式。两条叙事线不断咬合、纠缠前进,历史和现实进行碰撞,会产生一些物理和化学反应,这是非虚构训练带来的一种常用叙事手法。

但是,确实有些东西,是在后来梳理材料时才会发现存在能结合的点,我就会有意地让这两条线碰撞。我出发时掌握的内容,主要是联大学生的几本日记,我也会一直寻找他们当年去过的地方;当我坐在那个场里面,其实也会有我的感受。

每个记录者的记录方式是不一样,我也听过有朋友说,有的作者到了一个地方就是拍照,生怕错过任何细节或信息;也有人截然相反,就是去了什么也不干,只感受气场和微妙的东西。这两种方式没有对错之分,就看每个人体质和习惯。

我尝试把这两个方法做一个结合,我会到师生们当年走过的地方,不管是一条河流、一个小区,坐一会儿感受一下,同时我也会拍大量的照片。 在文本中,就呈现出互相搭起来的两条线。

有些问题不能一直回避下去

燕京书评:你是南开的毕业生,也是湖南人,《重走》本身又跟这两个身份相关,你写起来可有之前“近乡情怯”一般的感受?

杨潇: 因为没有那么近,所以可能还好。其实,我写的南开也是一个已经消失掉的南开,就好像清华也是消失掉了的清华一样,所以就不必和现在一定发生什么关联。但写南开的时候,会不自觉地多了一点笔墨。在南开读书时,第一年是在一个叫迎水道的校区,现在被拆了;大二就搬回校本部,也就是老南开的所在地。虽然老南开被炸得差不多了,就剩一个思源堂,但多多少少还是熟悉的。

我对天津的水系非常熟悉,我知道从八里台外面、思源堂下面的小河,可以一直去到五大道。这也是当年黄钰生逃往租界的路线,我可能不自觉地会投入更多情感和笔墨。湖南也是一样,因为我是湖南人,尽管对长沙没有那么熟悉,但长沙很多吃的东西,不管是甜酒冲蛋,还是米粉,包括临大学生吃的凉薯,我都很熟悉。凉薯可能也只有湖南、湖北或四川人才吃,甚至很多地方都不把这个东西叫凉薯,因此我就会有不自觉又额外的亲切感。

燕京书评:你觉得写这本书是一种宿命感的召唤吗?这如果这个词不是很大的话。

杨潇:宿命谈不上。但好像到了一个年龄以后,就必须要面对这个问题。当然,我相信很多人是不面对和思考这个问题的,他们也不觉得这个问题重要。但对我来说,有一个安身立命的东西很重要:到一个时间节点,我开始觉得应该做这件事情,这个感觉还是挺强烈的。这个时间节点对我来说,大概就是我36岁那年,我第一次觉得时间是非常珍贵甚至最重要的东西,没有什么比时间更宝贵的了,有了一种时不我待的感觉。

我当时觉得,对我个人来说,写媒体式文章已经没有什么大的意义了——当然,我知道它仍然非常有价值。但对我个人来说,好像已经过了那个阶段了,所以想写一些更长远、厚重一点的东西。接下来就是写什么和怎么写的问题,我必须回答它们,不能一直回避下去。

燕京书评:《重走》的篇幅大部分都安排在湖南和贵州,到了云南之后其实仅有最后几章,是因为长沙临大不太被提及,而西南联大时期在公众中有很高的知名度吗?还是因为史料丰富?这样的一个结构安排是否是有意而为之的?

杨潇:我觉得都有吧。之前确实没想到有如此丰富的资料,一旦发现有这么多资料,我就决定不给自己限制篇幅。不会因为我在长沙待了一个晚上,就只能写一章或两章;最后写了八章,如果算上南岳可能就是八章。

一方面资料很详细,确实是也几乎没人做特别完整的梳理,都零星散落在各个材料中。一个日本学者在1995年初写过一本书,做了一个整体的梳理,但此后又出了一些新材料。而他是纯然地梳理,没有走;而我是有观察也有走,所以还是不太一样。但总的来说,还是因为拿到的素材特别多,我不愿意放弃。

大多数人都知道西南联大,但知道长沙临时大学的就太少了。在这个意义上,长沙临时大学本身就是一件需要被打捞的事情。《许国璋英语》的作者许国璋也是长沙临大学生,他也去了南岳。他就在一本书的序言里说,大家提到西南联大好像就是北大、清华、南开,直接就变成了西南联大,忘了中间还有一个长沙临时大学。

而且,长沙临大的存在时间也不短,有一个学期、半年的时间,我觉得是不应该忘掉的。长沙临时大学确实奠定了西南联大,现在我们说西南联大的生日是1937年11月1日,这一天是长沙临时大学开学日。虽然那时候还不叫“西南联大”,但它就是西南联大的一部分,还不是一个简单的前身。

旅行团在长沙这一段奠定了我这本书的情感结构,就因为是临时的,随时有可能变动,随时可能作鸟兽散,但最后又通过某种决定和行动,最终真的就把一个临时大学变成了八年的传奇名校。至于说写云南比较少,一方面,我进到云南之后也走得比较快;另一方面,有太多的书写到了西南联大在云南的部分,也不缺我这本书,尤其是昆明的部分。所以,《重走》到昆明就结束了。而贵州的部分多,则是因为我从头到尾横穿了贵州。

大后方:抗战促成了中国的对流

燕京书评:在陆远的《传承与断裂》中提到,西南联大,包括旅行团,其实是一个对中国的知识人来讲非常重要的节点。你的书中也提到,用闻一多的话来说“你们是天之骄子,应该看一看老百姓的生活。”陆远的书中提到,中国社会学的学者在此之前基本都在书斋里,很少有大的范围的田野工作,基本上没有固定的田野点。“联大八年”对你笔下“最好的一波知识分子”的知识结构有什么影响吗?

杨潇:很明显的一个原因就是因为迁移,导致了地域视野的扩张。以前学人们都在平津的书斋里,做调查可能也是在附近。但李继侗和曾昭抡在西南联大之前已经开始往外走了,曾昭抡曾经到绥远和日本考察。但对西南来说,以前去首先就是不方便,它荒凉又偏远,去云南最好的方式是经过越南坐铁路。这次旅途本身拓展了学人们田野调查的视野,后来费孝通做了大量的调查,曾昭抡后来到云南考察了凉山彝族,而姚荷生考察版纳的少数民族,还专门写过一本书。

用蒋百里的话说:“抗战促成了中国的对流”,沿海的人都往大后方跑,每一个参与其中的人,从观感到心灵都会产生碰撞之感,这一定会影响到中国知识分子。闻一多说:以前是假洋鬼子,现在见到中国真实的土地。这是一个大的背景,每个人都会受到刺激和震撼,但每个人身处其中会得出什么样的反应就因人而异了。

这次旅行对每个人的影响,我不能瞎说。易社强在序言里说:旅行不是立竿见影的,有点像储蓄,它会在此后的岁月里不断发放红利。甚至在一定程度上,你都不知道一趟旅行会给人生带来什么。有人认为,闻一多经过68天行走后就改头换面了,从在书斋里不问世事变得关心民众疾苦,这个说法是值得商榷的。闻一多后来到了蒙自后,很快又回到书斋里去,不然郑天挺为什么叫他“何妨一下楼主人”?我们不能直接说这68天的旅行对他没有直接的影响,但影响一定是有的,只是它沉淀在闻一多的生命里。

一趟很长旅行下来的,它会有东西沉积其中,但究竟和之后的人生会发生什么样的化学反应,不是一个机械式决定论的。闻一多后来不断地跃升与演进,才发生了很大的变化。从宏观层面上看,一定是有对流的,一定是有冲击的;但具体到每一个个人,每一次旅行情况都不一样。

因为我是写非虚构的,我不能妄加言说;其实,我也很想知道每个个体在其中受到了什么样的心灵震撼;但如果没有留下日记,那我就不能妄言。这个东西就淹没在历史里面了,我只能猜测。

燕京书评:你在书中有这样一句,刘兆吉、钱能欣、余道南、蔡孝敏、杨式德这些书里的主人公在此就已经全部出现了。你是怎么选取主人公的?是因为只有他们的日记留下来了吗?

杨潇:是没得选。别人之前也有人问我“你怎么选神交的朋友”,我说谁留下的东西多,谁就是我神交的朋友。非虚构不就这样子吗?我很想穆旦当我的神交朋友,但他写旅行团其实就两首诗,没有别的更多文字了,还有一篇四几年写给《大公报》的回忆性文章,但也不是写旅行团的。

燕京书评:在最后一部分“人生的意义到底是什么呢”中,文体似乎发生了变化,你是在用人物小传的方式给大家一个结局吗?

杨潇:我原来设想的结尾是西南联大在昆明开学,但面临的问题是,横轴上旅行团的68天写完了,纵轴上出现过的人物怎么办?我原来想过用人物小传的方法,把我认为值得单独写的人物比如黄钰生、穆旦,用人物小传的方式夹在中间,但后来觉得还是不够流畅。

因为我不可能交待他们完整的一生,所以最后决定在有限的框架内,只能交待他们和旅行团相关的人生部分,以及由此展开的生命,把它纳入到了人生的意义这个大框架里面去,我觉得多了一个层次的厚度。

有一个特别要说明的是,《重走》结尾用了吴大昌对人生意义的看法。我觉得,这是一个生命样本,是一个103岁老人回首往事时阐发的值得我们思考的一个思考,但这不代表我试图提供什么答案。我不觉得那是唯一的答案,也不觉得有唯一的答案。

个人与社会:用行动创造属于自己的存在

燕京书评:你刚才说,旅行可能对一个人没有那么明确的因果关系和机制。这一趟寻找和书写对你自己的影响,现在明晰了吗?还是也需要一个漫长的过程。

杨潇:还在不停演进中。在写《重走》前后,包括行走前后,我的想法都不一样。但总的来说,我越来越感受到人是被行动创造出来的,这很强烈。我的朋友李静睿刚出版了一本关于自贡盐商的小说《慎余堂》,这本书的写作和《重走》是差不多同时进行的,我们还经常交换在哪里能买到便宜的地方志之类的信息。我们也经常聊聊写作,虽然一个是非虚构,一个是虚构。

我们两本书有一个共同点,我从《慎余堂》中读出最多的就是“志气”二字。我后来慢慢意识到,《重走》写的也是这个东西。不管你身处什么样的时代,李静睿说:“我们都可以种一棵你的树。”在我看来,我们每个人都可以选择自己的行动,用你的行动创造属于自己的存在,哪怕没有结果,也要用行动确认你的存在。

燕京书评:在社会学看来,即便是个体具有能动性,但依旧受限于所谓的社会结构。今天的每个写作者、那个时候的学生,看似有很多选择,但实际上是没得选,你怎么看待这个问题呢?

杨潇:我们都很聪明,这代人很早就把社会结构看得非常清楚了。我们也会不停地讨论社会结构,甚至是在某种程度上归咎于社会结构,我觉得那是理所当然的,因为确实我们在很多方面都被社会结构限制了。但最终什么是我们能控制的?还是我们自己。我们不能变成这么一种思维方式:但凡我们对自我提出能动性的要求,我们就是在回避一个更大的社会结构,不然的话那就什么事情也做不了。

燕京书评:我可能更多地指的是限制,归咎有些太大了。

杨潇:其实就是限制。当然有很多限制,比如说媒体的变革,我十年前也觉得自己可以在《南方人物周刊》写一辈子特稿,可谁知道它变化得如此之快。无论原因是什么,我们除了适应与接受变化,让它成为你生命中的一部分,别无他法,你只能在这个结构里去创造。年轻的时候也确实会经常看结构,最终还是要面对自己,这是你能决定的东西。

作为“母题”的西南联大

燕京书评:《重走》里提到在长沙临时大学期间,有很多学生选择在出发云南前选择了去延安,你也统计了当时左翼、右翼学生的比例。这种你怎么看待他们的选择?这跟你后来的特稿《左翼青年》一文,是何种关系?

杨潇:我没有能力去归纳它的流变,但在30年代,左翼在全世界范围内确实很有影响力。在中国,尤其在上海,也是如此。我写的这波年轻人,尤其是选择上路的人,都是自动“筛选”过了的,他们中的大部分可能不是最“进步”的。但放到今天,就是一个错置的语境,当年最进步最聪明的人去参加革命了。反而是不那么“进步”的人,他们潜心学业,许多人学有所成。这是历史的吊诡,我们没法拿今天的语境去衡量这个事情,这很困难,尤其是不能用今天的标准去做价值判定。

所以,我最后就只是在描述,而不是判定:一来,这接近我惯常的写作方式;二来,这也避免了毫无必要的纠结。

燕京书评:西南联大成为知识分子研究一再被提出来的母题,至少在我想来从2010年开始已经有过三次热潮和讨论。为什么扮演这一角色的总是西南联大?

杨潇:我很久不考虑这个问题了,可能在很多人不断提及西南联大是在借往事浇心中块垒。

对于我来说,首先有一种智识上的乐趣:我发掘出这么多史料,而万事万物都有联系,当你发现你的整个知识构成发生变化时,是很有智识愉悦感的;再者,我的选题更多聚焦在前期长沙临大时期,我在尝试做一些不敢说是填补空白、但的确是补足的工作,这里面存在着记忆伦理性的问题。我写到一些人,比如说黄钰生,我是南开的毕业生,我都不知道这个人。但我觉得他应该被大家知道,这是一种弥补遗憾的心态。

另外,我觉得和一个中国人的心灵有关。十多年前,我很关注东欧知识分子。记得读到其中一些人作品时,颇有醍醐灌顶之感。但我疫情前去了德国转了一圈,想写德国的博物馆。写完《重走》后就一直提不起劲来,觉得好像停留在智识兴趣的时间已经过了,因为这些东西和我的心灵其实并没有那么大的连接感。我现在经常会把《沈从文全集》翻出来读,可以从他那里得到巨大的鼓励。我不知道是为什么,但会有这样的一个游移。

在面对联大老师时,不一定要把他们当做多了不起的大师,可我确实看到是一颗颗中国的心灵在当时的紧张、焦虑和冲撞。这些人又算是第一代新式知识分子,尤其联大的老师们,在他们身上有新与旧、中和西的冲突。我对此很感兴趣,也很想知道他们更多的心灵世界,给自己提供一些启发和坐标。我慢慢觉得,自己和这些人越来越近,而不是其他。

燕京书评:在你的这本书出来之前,很多人认为西南联大的话语已经凝固或者已经非常单调了。甚至在很多人看来,已经沦为了知识分子们的期期艾艾,你怎么看这样的观点?是作为思想资源的西南联大已经基本被挖掘干净了吗?还是有些面向出于各种原因无法表达?

杨潇:我觉得是后者,西南联大依旧有很多东西可以说。现在被宣传的是哪些面相,然后被哪些被压制了,大家可以有自己的结论。但总的来说,“联大八年”还是最重要的八年。到现在依旧有人想做非常扎实的研究的话,就会发现其实里面还有好多议题可以梳理。比如说张曼菱老师,她就一直在做有意义的事。另一方面,确实是媒体的呈现会给大家这么一个既定又单一的印象。

困在事实里的非虚构作家

燕京书评:你提到《重走》和《慎余堂》是同一个时间开始写,并且又同时出版。你和李静睿也不时沟通和交流,在其中你会感觉到虚构和非虚构之间的张力,或者说是冲突。

杨潇:没觉得冲突,但我有一个很强烈的感受,因为非虚构受限于材料,当然《慎余堂》也做得非常扎实,很多材料是有据可考的。但李静睿的人物是她创造出来的,我很想知道旅行团里面那些人更细节、更幽微的思想和生活。但我做不到,因为没有留下来。他们很多人留下了日记,但因为特殊时期太多了,很多日记都被烧掉了。

看《慎余堂》,我第一次有了非常羡慕虚构小说家的念头,我知道自己不会写,也从来没想过要写。但从那次开始,我还挺羡慕他们的,他们可以通过想象力到达彼岸,而我就只能困在事实里。

《慎余堂》,李静睿著,广西师范大学出版社2021年1月版

燕京书评:卫毅认为,非虚构是永远不可能达到虚构的破坏性或者想象力的,你怎么看待这个问题呢?

杨潇:非虚构写作就是带着无数的镣铐,受限太多了。但非虚构有一个比虚构明显的优势:选题对非虚构是非常重要的,非虚构有时重要是因为选题重要,而选题对虚构就没有那么重要。当然,虚构也有所谓时代性,比如说在某个特定时代思潮下,某些种族、性别,带着某些特定标签的人,写某些东西更容易被看见,或者更容易被鼓励到,这是一个时代的潮流。

说得更坦率一点:非虚构哪怕写得不好,也有资料价值。一部非虚构作品,只要选对了题、做足了功课,哪怕写得再差,也有资料价值。如果小说写砸了,那就真的是连资料价值都没有了。

燕京书评:如何看待目前国内非虚构写作的现状?目前来说,你觉得还缺少什么?跟西方对比,有什么最需要补课的东西?

杨潇:我也不太适合谈这个问题,或者我没有足够的调查对国内整体的非虚构现状进行评价。以我个人的浅见,以我的有限认知,国内做特稿出身的非虚构作者,其中有相当一部分水平、水准和技术都非常高了。也许需要一些耐心和志气,去完成属于他们的作品,有不少人都有这个能力。

和西方的非虚构之间的比较,其实挺难的。无论是市场、制度环境,还是积累和发展阶段,都不一样。很重要的一件事情,就是我们需要认为自己是重要的、认为自己的工作是重要的。

在某种程度上,非虚构不是“艺术”,而是“工作”。这就意味着需要下笨功夫和耐心,需要凝聚起来的心力。我当然承认非虚构有艺术的一面,因为它要从文学借鉴了大量的东西,甚至一些作品本身就是文学。但从创作角度来看,它首先还是一份工作,是以职业性为前提的,你真的需要花出足够的时间和耐心,然后每天坐下来写,“完成”这件事情可能是最重要的。

燕京书评:在书中看得出你做了大量的采访,刚才你也提到了,想问你在这本书里的采访跟先前写特稿做新闻的采访有何区别?

杨潇:这本书的采访分为两部分。一部分就是对联大一代、二代、三代的采访,包括对易社强的采访。这部分,其实和做记者时进行的采访没有什么区别,当然是放在更大的框架、更长的时间跨度里面去采访,但本质上还是一个采访工作。

另一部分采访,就挺不一样了,或许也不用叫它采访,就是和沿途碰到的人对话和聊天。对这些人,我不太有特定目的,基本上也不太引导话题,基本就是愿意聊就聊,我就陪着他们拉家常。所以,有一定的随意性,也有一定的偶然性。这是我刻意为之的,因为我不知道沿途碰到这些人和我想面对的历史之间有何关系。我更在意的,可能还是80年前的空间和80年后的空间;至于说生活在这里的人,我想描绘出它的自然纹理,而不是我要引导他们往特定的取向发展,所以我基本上就比较随意的聊,碰到什么就聊什么。

所以,这一部分更多的是偶遇,前一部分就是对易社强、联大学生及后人的采访,算是职业性的工作。在更广泛的意义上,偶遇这部分是工作,但并不是典型意义的记者工作,可能更接近一个低空掠过的旅行作家的随笔。回过头看,也许这部分可以纳入到某种问题意识里面去,但因为我出发相对匆忙,并没有在当代部分有很明确的问题意识的追溯。

在变革时代,个体该向何处去?

燕京书评:借由《重走》,你是希望处理一个时代命题吗?因为这本书还是关于知识分子的,你当然也是知识分子,你是在处理自己的一个时代命题,或者一个时代的困境吗?

杨潇:我其实没有那么强烈的指向,如果你这么说起来可能也有。

首先,我要处理的,是处于一个变革行业的个体要向何处去的问题。对于媒体行业而言,以前机构媒体的时代已经过去了,从其中裂解出来的个人该向何处去,是我希望借由这本书解决的问题。

其二,我要处理和自己的关系,已经到了这个年纪我到底要什么?什么东西才能够让我真正的觉得对自己满意?最后,就是我要怎么面对80年前的那群年轻人,或者是两代年轻人,其实联大的老师也非常年轻,年纪最大的袁复礼在1938年才45岁,而黄钰生和闻一多都不到40岁,就比我出发时没大多少。

我怎么处理和这么一群人的关系,是与我之前说的情感结构是有关的。我最近又在重新翻王鼎钧的书,恰好看到华东师范大学历史系教授唐小兵对他的采访,他因去美国访学,得以和王鼎钧有一个对话。王鼎钧的三部曲,其实是与齐邦媛和龙应台前后脚出的,我猜想唐小兵的问题可能与某些历史学家对王鼎钧的批评有关。王鼎钧的回答很精彩,他说:“文学作品要发乎情,历史家不必费太多精神料理个人感情,不管是一家哭、一路哭,哭声对历史家并不重要。文学家谛听哭声,陪伴啼哭的人,或者与之同声一哭,史家也不必藐视。”

我不是历史学者,也不是学者,就是一个讲故事的人。我是一个从叙事的角度进入历史的人,首先要处理的就是能打动我的东西,我阅读这么多材料、自己走了一趟,也被打动了,所以就有王鼎钧所说的“发乎情”。我被某种情感牵着走,然后在这一情感结构下完成叙事。

燕京书评:你如何爬梳史料?对于一本非虚构作品而言,对史料的处理和一本历史专业著作相比有何区别?其实,很多历史题材也是西方非虚构写作中的重要组成部分。

杨潇:因为我不是历史学专业的研究者,没有接受过任何历史学方面的学术训练,所以我很难说出有什么区别。我更多是从一个记者的角度进入,有一些记者出身的写作者都会具备的一些最基本通则或底线,比如说有一分证据说一分话,特别注意信源,并在相当程度上注意考察信源的可靠性,包括交叉印证这些基本的方法。

历史非虚构主要是西方学者在做,他们其实在叙事方面都做得非常好,塔奇曼、易社强等人在叙事方面都是可圈可点的,我觉得还是和他们受到过类似的训练有关。我记得若干年前采访过一个国内的青年历史学家,他说自己其实很想写得更大众化,也更有趣一点;但没有受过这样的训练,所以写不出来。

《重走》,首先是一个叙事之作,对历史的爬梳,作为更底层的东西出现。我让出现在这本书里的每一个字、每句话都有出处,类似于地基,它托起了整本书。

去往未知之地的写作

燕京书评:你在这个过程当中想过放弃吗?比如不走了的可能性吗?你在书中曾经提到甲沟炎的发生,以及天气和身体上疲累等,它们会让你萌生退意吗?

杨潇:我曾经在两段小小的经历出现了类似的心情,虽然没想过放弃,但想过万一出了什么幺蛾子而不得不放弃,我当然主观意愿是完全没想过放弃。第一次是第一天徒步从益阳走到军山铺的时候,当时背的东西太重了,拿起来都挺吃力,居然背在肩上就走了26公里。当天到的时候,颈椎有点疼;我卸下包时 ,整个人被弹了起来,很明显是颈椎被过度压迫了。

当天晚上就睡得很不踏实,第二天起来整个身体就有点崩溃,肚子也很不舒服,然后又头晕脑胀的,就感觉第一天徒步就崩了。后来,我就直接坐车到常德去看了医生,吃了药,医生说我是过度劳累。后来我觉得应该减减负,把很多东西都给寄走了,轻装上阵。这是一次,但很快恢复了。

还有一个就是甲沟炎,罗新老师也得了甲沟炎,这很巧,我怎么走着走着就悲剧重演了。当时也挺担心的,因为那时也没走几天,还在桃源,我也想过说万一脚走不动了怎么办。结果没想到走着走着就恢复了,还没出湖南就已经完全解决了。后来也没有遇到什么真正的危险,所以从来没想过放弃。

反而是后来写书的时候,因为我以前没写过这么长的东西,需要不断地给自己鼓劲,包括李静睿和萧瀚也给了我很大的鼓励。他们告诉我,对自己的不自信是特别正常的事情,得不停地给自己鼓劲。

燕京书评:在精神和情感上,尤其在写的过程当中,遭受到的痛苦会比行走过程更多吗 ?

杨潇:不能说是痛苦,反而其实前八个月还挺愉快的,是一种类似心流的状态,对自己很满意。只是说越到后面,尤其是书快写完、等待出版的时候,这些确实是有一些可以称之为痛苦或者是煎熬的东西。这个过程基本上和不确定性相伴,包括这本书能去向哪里、被什么人看到,我也毫无把握,有点像一直去往未知之地的感觉。不确定总是带着不舒服,这种感受其实在媒体机构裂解后曾经出现过,我已经慢慢接受了这个事情,唯一不变的是变化,所以也能调试吧。

往历史深处扔一根渔线

燕京书评:对于一个有志于进行非虚构写作的人来说,似乎如何找到自己的选题是一件很难的事情,而对于30岁左右的人来说,基本上处于和生活撕裂的状态,很难找到一个合适的题目,你有什么建议吗?

杨潇:还是要靠阅读,就是如果一个人的选题只能来自自己生命的话,其实非常有限的。我觉得梁鸿老师是很牛的,她可以从自己出发的地方不断发掘出生命的能量,但大多数人没有这个能力。我自己写抗战也好,写西南联大也好,以前也没有特别的兴趣和机缘,只是通过阅读累计出了一种所谓“发乎情”的东西,或者是一种情感结构。在这个情感结构的基础上,让它带着我走了那么长的路。

其实没有那么难找选题,只是在于读得是否足够多的东西。读得足够多的话,或者视野足够广泛,总能找到适合你的选题,这不是那么难的。难的部分在于,选定的题目如何与自己的生命发生联系、如何和问题意识发生联系,如何将之嵌入到属于写作者母题中去,这些才是难的。对于一个写作者来说,如果有基本的好奇心和敏锐,加上大量的阅读,一定会找到合适的题目。

燕京书评:你在书封上留下了邮箱,说“若您读后有任何感想、建议或者旅行团学生下落的线索欢迎与作者分享”,出版后是否收到了新的线索?你在期待什么?

杨潇:我愿意留邮箱,是因为书和任何稿子都不一样,它会永远留下去。我的意思并不是说这本书会被人记住,而是说它以物理的形式会一直留存下去。哪怕大家已经忘掉这本书,也许比如说20年后,某一个人会在某个图书馆的角落里看到这本书,翻开会看到还有一个邮箱。

这本书有点像往历史的深处扔了一根渔线,或者一个锚,你不知道它会到哪里去,也不知道它什么时候会停下。但是,留下的邮箱就好像扔出去的东西,但它走到哪里、会收到什么都是未知的,就像旅行者号已经飞出了太阳系,它会遇到什么、什么时候毁灭都是完全不知道的。但是这个动作本身,在我看来就是有意义的。

开阔感是旅行文学给读者最重要的东西

燕京书评:从《大都到上都》开始,包括去年保罗·索鲁的《在中国的大地上》在中国出版,你怎么看待旅行文学在中国当下的处境和得到的关注?

杨潇:我不知道这些国外旅行的作品翻译过来是不是真的受欢迎,之前听说好像都卖得没有特别好。如果现在真的有所谓旅行文学的热潮,是不是也和疫情有关?我自己就很明显,因为我以前有些地方是很愿意去的,比如东南亚。想到一个地方躺着的时候,就肯定想去菲律宾或泰国的沙滩,但现在只能去就只能去三亚或者西双版纳。以前可以去的一些地方都去不了,于是只能在县城重新发现中国,当然我觉得县城也很好,但你还是想想走出去的,想要那种开阔的感觉。

我想,开阔感是旅行文学能够带给读者最重要的东西;尤其在当下,开阔或感到开阔是非常重要的事情。对于生活在当下的我们来说,不管是肉身还是心灵,都特别需要开阔感,不然就真的很难呼吸。

燕京书评:你觉得西南对于你或者今天的一线城市生活而言是一种替代性方案吗?《重走》是否提供了一种类似的话语?

杨潇:我只能说西南对我自己很有吸引力,它和我的家乡湖南,有像的地方,也有不像的地方,东西我都很喜欢吃,山水非常多元化,也有一套很明显异质于中原文明的东西。如果我们以中南半岛为中心,某种程度上西南可以提供一个全新的视角。

我的微博小号现在叫“杨潇在西南大后方”,大后方是抗战时的一个术语,就是躲避侵略的一个地方。沿海和东部都沦陷了,西南大后方是一个可以提供长久抗战机会的一个地方。在某种程度上,如果做一点不负责任的隐喻的话,很多人要有大后方——尤其是在单一价值观的压迫下,或者是在大城市的内卷中。

恰好我们想到西南,尤其是想到云南和大理,很长时间里它们接纳大量北京来的生态难民,好像西南确实符合我们想象中的大后方的样子。在西南,我们可以不那么紧张的生活,可以以较低的成本获取比较好的生活品质。但这也都只是想象而已,因为扫平的速度是惊人的,仅仅是提供了一种想象空间吧。

我不觉得是一个替代性方案,因为它根本替代不了,或者也没有什么本质性的替代,可能只是一个想象而已。

———

微信搜索“燕京书评”(Pekingbooks):重申文化想象,重塑文字力量。