撰文|傅一波 编辑|李远目

4月12日清晨6点11分,服务器的报警声从台式电脑中传出。上海春日的阳光从窗帘的缝隙中照进屋内,刚睡了3个小时的老王顾不上按开屋内灯光,直接起身,一脚踏上了光秃的木地板,连拖鞋都没踩,坐在了电脑前。

1个多小时后,他和几位志愿者一起处理完网站服务器存在的问题,随后在几个置顶的群里一一知会,就投入到一天的志愿工作中。

在这一天前,老王已经高强度工作了六天,每天只睡几个小时。他在房间桌上的三台电脑间切换,处理着页面上的求助需求和代码串。自从4月6日,他上线了一个叫“我们来帮你”的上海抗疫互助平台,他的居家隔离生活就变得异常繁忙。和他一起忙碌的,还有12个上海互联网同行,以及百余名志愿者——他们中超过九成在上海生活。

截至4月19日,此次上海疫情累计报告确诊和无症状感染者超过30万例。最早的一批上海居民已经连续居家隔离了48天。对于这座超级城市里的2500万人,往昔视为平常的生活变得遥不可及。

2022年4月6日上午7点左右,“平台”的第一版诞生。

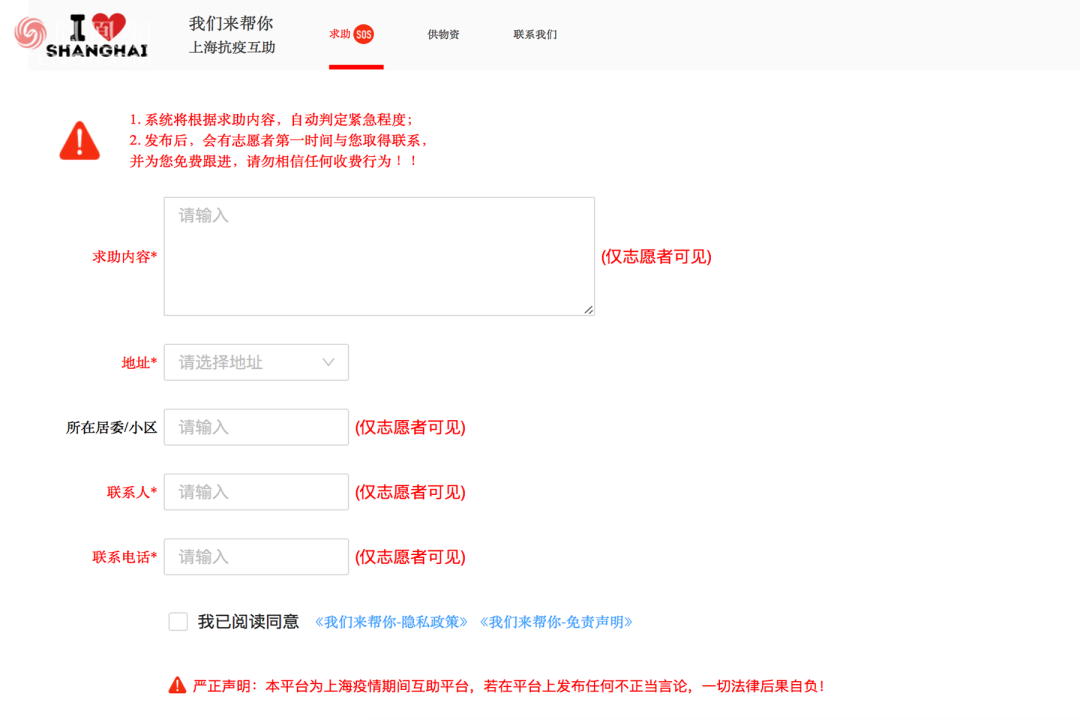

■ 平台首页

老王按下鼠标键,一个域名为:139.198.183.93(现已更新为:www.helpothers.cn/help/)的网站上线了,界面简洁,唯一的点缀是左上角“I Love Shanghai”的英文图标和右边“我们来帮你 上海抗疫互助”的中文字样。页面上罗列着求助需求,被打上了“极紧急”“紧急”“较急”的不同标签。“极紧急”字号最大,用醒目的红色标示,对应着重病求医用药的需求。

头天晚上,老王和朋友们熬了一夜,“快速落地了这个产品”。4月5日下午,老王认识了一个志愿者朋友阿易。阿易所在的志愿者团队有30多个志愿者正在为上海做远程应急服务。老王也是志愿者,他从4月1日起就在小区里帮忙组织核酸、发菜分拣、运送团购物资。两人聊起,上海市民的求助需求指数级增加,但仅凭人力流转信息效率很低。

这就像突然出现的一个契机,老王和朋友们在家呆着憋闷,都想为上海做点什么。他提出了一个更高效的办法——开发一个网站,让求助信息加速流转,并匹配更高效更直接的应急救助。阿易的团队可以提供志愿服务,还能对接社会资源。一个“平台”的雏形初现了。

老王是出生在上海的90后。他的另一个社会标签,是“大厂员工”。4年前,他辞去Google的工作,从美国回到上海,开启另一段互联网工程师的职业生涯。他熟习具有撮合功能的互联网平台的搭建和运行机制。

4月5号晚上9点,老王已经召集了一支13人的开发团队。都是曾经和他在工作中搭档过的伙伴,老王一招呼,伙计们迅速集结、分工。

老王担任架构师,负责确定产品需求,把关每个技术站上下游怎么衔接。一个伙计是产品经理,他给几个工程师分工,执行写代码。运维的伙伴做安全保障工作,负责在几个云平台上寻找需要的服务。运营和市场人员则在各大社交媒体上搜集求助信息,以供网站上线时可以直接填充。

深夜十一点,临时组建的团队迅速启动作业。8个小时紧张忙碌后,清晨7点,第一版网站开发完成。列表页上设置了求助发布、求助分类和地址的筛选器,准备应对推广后的批量求助信息。

■ 平台求助页面

阿易和其他志愿者也在忙碌。在网站上线前3个小时,他们已经整理好了一份上海社区联系方式的统计表。他们对可能收到的求助已有预期,尤其是有过疫情志愿经历的阿易。“信息不对称是一个很大的问题。一部分的独居老人和他们子女没办法及时联系到当地居委或志愿者。”网站一上线,一定会有大量此类需求会首先涌现。第一步,他们需要解决求助与救助间存在的信息差。

相关准备妥当后,运营和市场人员出动了。他们都在互联网公司做to C业务,知道如何做推广可以“触达”更多的求助人群和有意愿做志愿者的人群。

4月6日上线当天,网站访问量就超过了5万,收到求助信息258条。志愿者也增加到了80多位,他们解决了60%的求助。

■ 老王的朋友圈

这天傍晚,他发了一条朋友圈,宣告了这个“平台”的诞生,并招募“愿意来参与迭代的攻城狮”。不到一个晚上,接近70个互联网工程师联系了他,其中还有在校的大学生。这让老王感觉在收简历,直到确实不需要帮忙了,他只能婉拒好意,告诉对方“真的够了”。

老王来不及一一回应,只从中找了几位新成员加入。他们帮忙对网站进行了适配手机页面的改造,以及最重要的,优化了求助的紧急分类。

■ 平台截图

红色标签的“极紧急”代表着需要分秒必争的情形。被打上这个标签的求助,包括一位年长的脑中风患者,他家中的阿司匹林吃完了,亟需买到新药来预防血凝的风险。另一位71岁的无症状确诊老人,有糖尿病,急需注射胰岛素。血透需求、阳性转运等问题也在这个标签类目下。“紧急”则常对应着非处方类药物、孕妇待产等求助需求。“较急”的则主要是家中缺少物资、断电等情况。

随后几天,因为访问量巨大,开发团队遭遇了快速上线带来的问题。他们使用的是公有云,在最高峰时,每一分钟会有三位数量级的访问量。因为开发时间急促,他们需要做大量优化、迭代、运维、防黑客的工作。整整六天,所有人处于超负荷运转中。他们只能不断对服务器进行升级,隔一段时间,老王就要为升级追加一笔费用。

只能硬着头皮继续。老王追踪过新冠病毒的研究,知道在国外的一些弱管控地区,奥密克戎的传播值为25-50。相比前几代病毒,它的传播速率倍数增加,在拐点到来前,封控的上海城里涌现的应急需求也是超大量级的,必须用一种更快速的信息流转和资源对接的形式。

■ 平台供物资页面

“平台想做两件事,如果有人求助,留下信息,我们会用最快的时间,尽最大的努力来帮忙。而如果有一些资源和渠道,在平台上留下,我们也用来帮助尽可能多的人。”在迭代第三版时,他们在页面上方增加了一个“供物资”的按键,这些物资信息经过整理后,将对接给相应的求助者。4月10日,有一家企业提供了成人纸尿裤的货源,这意味着“在物资难找的上海,多一个渠道,也多了一个希望”。在4月16日的最新版本中,求助者的信息被全部隐藏。保护隐私是老王一直希望完成的功能。

■ 初代求助信息展示页

■ 经过迭代,平台求助者的信息页面,已被隐藏

“大家又回到了996的工作模式中,连轴转。”为了维护网站,被隔离在各个小区的老王和伙伴们搬用了大厂的工作模式。早上经常拉早会,处理紧急状况。晚上8点,再拉个会,复盘当天工作中存在的问题。

每天,志愿者们在早会结束后开始一天的工作。他们被分成三个组,一个组核实求助信息,一个组对接求助,另一个组搜集渠道资源。老王把这形容为一个信息工单系统,面对求助者发出的求助“信息流”,志愿者们要做的是跑顺通道,将救助过程前移,用相对高效的方式守住生死门。

■ 志愿者可见的流程图(关于购药部分)

阿易和其他志愿者梳理出物资、购药、就医等各项事务的详尽处理指南,它们就类似于在互联网工作的中常用的SOP,指引志愿者们完成“需求工单”。他们画了图表做流程展示,甚至还制作了演示视频。

“‘平台’的最大作用是信息的对称化。”他们逐渐发现,不少患急性重症病的患者,存在就医信息的不对称,比如一些独居老人,并不知道怎么申请外出就医的通行证。老王的团队开始对接一些小区和居委会的志愿者,扩大线下志愿网络。“我们一直想办法推进落地到居委小区这样的颗粒度”,线下网络越发达,遇到特定小区求助,马上就能连接启动线下救助。

买胰岛素的渠道是由社区志愿者威利跑通的。威利对门的独居老人需要胰岛素,他将求助和联系方式发到了微博。老王团队搜到这个案例后,和威利联系上了。在志愿者问到可配药的医院后,威利获得老人的授权,拿着他的医保卡申请了出门证去配了药。

验证了配药通道的可行性后,威利当晚就加入了老王的志愿者团队,专门负责对接需要胰岛素的求助。

玛丽是新近加入这个信息工单系统的“信息员”。此前她不止一次在朋友圈内看到过这个网站。4月14日上午,在朋友的鼓励下,她主动加入了志愿者微信群,开始 “上岗”。玛丽已经在家封闭了一个月,看着社交媒体上不断袭来的糟糕消息,也想做点什么。

到了下午,她逐渐熟悉了工作流程,学会按照文档的排序挨个联系求助者。

■ 志愿者话术

■ 志愿者可见的后台信息

她拨通了一个电话。一个孩子的父亲告诉她,他们的三口之家在混检中样本全部呈阳性,上报4天还没安排复检,6月大的宝宝持续高烧,急需就医。阳性病例需要到指定医院就诊,但周边医院均不能收治,他们还担心如果让宝宝单独隔离会有危险。

玛丽本身性子就软,容易共情。听到通话中传来孩子哭声,“差点就哭出来了”,她压着哽咽的语气询问对方情况。

“110、120都打过了。120是已经到了家门口,但没找到合适的可以收治阳性病人的医院,又回去了。”伴随着孩子尖刺的哭声,电话那头越发焦虑。

玛丽的关注点放在了宝宝的发烧症状上,“孩子现在有没有可以应急的退烧药?”

“有好心人给我们送来了,可现在的情况,我们也不知道怎么办了”,孩子父亲说。

“我想要极尽可能的帮助到每一个人,可很多事情我也无能为力,只能不断的告诉他们打哪个电话,联系哪个部门”,在开始工作前,玛丽做了不少心理建设,预设了不同情况,但在实操中仍多次被推翻。从15:36分到21:19分,她一直在打电话,接触了独居老人、癌症病人、需要血透的病人、阳性要转运的待产孕妇……

在志愿者群内看到编号为“371”的求助信息时,她的情绪也到了顶点。

一位女士的母亲因脑瘤处于昏迷状态,因核酸结果呈阳,急需转院进行救治。玛丽当时正在处理另一则求助信息,等结束时,约莫过了10分钟。她去追踪“371”,只看到该条信息的处理状态被修改为“跟进中”,备注中有其他志愿者写的一段描述:“患者已去世。求助人心情沉痛,暂不需要心理辅导。”

有人在群里通报了案例进展,无人接话。

“过去认为遥远的生离死别,就发生在身边”,玛丽生出懊丧的情绪,“如果早一点看到,是不是就不会这样”。

“我们的工作在一定程度只是在加速信息的流转。”另一个志愿者安慰她。志愿者群内以秩序化的形式流转着信息,在遇到类似无法处理的情况时,管理员会直接发出“12345、12320、12388、120”等号码,让志愿者引导求助者继续联系。

“大部分情况下,我们只能提供信息渠道。”遇到某些“非必要”的情况,比如孩子考试需要打印机、网线断了、缺少调味品、洗洁精……玛丽也会视情况不进行联系。

21:02分,有志愿者在群内求助。一名租住在上海的年轻女性,因为连日独居,产生了一些心理问题,从头天下午就通过企业邮箱连续发送一些过激言论,在微信群内骂脏话,还拉黑了在武汉的父母。公司同事害怕她失控,将求助信息发布至网站。

看到这样的求助,很少在群内说话的阿易连发了三条消息——快、速度、110!

4分钟后,有志愿者联系上了家属和警察,并汇报:现场情况已经得到控制。来不及任何讨论,所有人又继续进入下一个电话。

更多时候,志愿者的价值在于产生一些连接,带来一丝安慰和希望。

小楠在接到玛丽电话之前的情绪几近崩溃,她租住在市中心3室一厅的老公房,室友阳性,但未被转运,也没有安排复测。从4月8日开始,小楠便每天处在“可能被感染”的担忧中,“每天打很多电话,每个都说会给我回复……”。

玛丽尽可能安慰她,告诉她自己也时常陷入焦虑和害怕,“看着每天公布的数据,还有小区偶尔被拉走的阳性患者,我也会害怕,但没办法,我们得坚持下去,会好的”,她和小楠说。

■ 来自求助者的感谢

电话挂断前,小楠说,“我真的是联系不到什么人,你们是第一个回复我的,真的感谢。”

“不管问题有没有解决,至少有人在关心我们。”另一个求助者在电话那头说。

这天晚上10点,玛丽“收工”了。她看到群管理员宣布了截至当天的统计,2263个求助信息得到更新。

目前已经有300多个志愿者为这个信息工单系统工作,但不少人有本职,志愿力量依然很紧张。他们上线的时间没有限制。为了避免志愿者超负荷运转,阿易要求他们每天上线时在群昵称后备注自己可以工作的时间,随后便会有相应的群管理员分配任务编号。

“志愿者来自全国各地,从早到晚,没日没夜,我们在做的比起他们还是渺小了一些”,老王说。因为志愿者们十多天连轴处理信息工单积累的经验,老王和工程师们对后台的人工智能算法进行了迭代,以更精确的方式自动对求助紧急程度分类。

第二天,玛丽8点50分起了床。她没有主动在群里要任务,而是先打开群里更新的“SOP”,默默记诵。事实证明,在接下来的几天内,她很好地完成了工作。

■ 志愿者所需的各类文档汇总

玛丽学会了将求助信息细化,要处理就医需求,就提前查好求助者地址,就近联系医院,需要预约的,记下联系方式,再拨通电话告诉求助者。“SOP”的每一条都是由像玛丽这样的年轻人自己摸索出了办法,再“沉淀”下来的,比如互联网医院可以开处方配药,再由跑腿和闪送送药。

威利是团队里最年轻的志愿者,他还是一个高中生。他现在的工作是教有胰岛素需求的人们怎么去配药,“胰岛素的需求老人居多,他们不会用智能手机,只能告诉子女。因为街道药店配不到,上级医院的配药号限量,所以他们的子女就会发布标注为‘极紧急’的求助信息。”他和求助者沟通,再跟社区的居委、药店沟通,必要情况下进行线下配药。志愿者们在后台看到相应的购药求助后会汇总到群里,威利会在现有的渠道内进行搜索,如果可以找到,就会告知求助者,让他们自行下单。

配药是经常被打上“极紧急”和“紧急”标签的一类求助。因为配送难等问题,上海的用药需求一度紧绷。

“平台”上线第一天,接到最多的就是关于购买药品的求助。文拉法辛、阿普唑仑片、优甲乐等一堆生僻词汇向老王涌来,“我们当时做了统计,除了胰岛素、降压药之外,文拉法辛是出现频率最高的药品。这三类药品都有一个共同点,都需要在医院取得处方后才能进行购买。”他们线下的志愿者们尚未覆盖到每个求助的社区,但这些处方类药品的求助又很紧急。

这些上海互联网人利用自己的人脉,对接了头部互联网平台,其中一家有相对畅通的购药渠道。志愿者登记了求助者的用药求助,再对接买药者和那个平台的应急资源。

4月10日,运力导致的就医问题让老王和团队捏了把汗。一位癌症晚期的老人需要进行营养液和白蛋白的输液,他们联系了所有可能帮助到老人的渠道,但仍找不到车,“120的运力非常地满,医护人员也是超负荷的状态”。最后志愿者辗转联系到一位民警,完成了这个求助。

这位民警后来也以志愿者身份加入了“平台”。陆续又有其他民警,也自发加入进来,成为候补“运力”。那些居委会里有通行的志愿者,在关键的应急时刻,也能变成线下运力。

“平台”连接的网络不断张大。后台接到的“供物资”工单越来越多。每天早、中、晚三个时间段,志愿者们会做好统计,将按照物资分类,电话核实后,放入平台的资源列表,供对接求助时使用。

出现频率最高的文拉法辛让老王听到了抑郁症患者的呼声。他们也对接到了相应的专业组织,有一些心理咨询的求助,就直接进行对接。不断有更专业的志愿者加入进来,包括一位在4月12日加入的心理咨询师。

截至4月20日,平台共收到11000余条求助,目前仍在持续增加与跟进中。

“我们”都是普通人,淹没在茫茫人海中的一员。”老王甚至不知道这个平台应该叫什么名字,他们把两个logo放了上去后,就忙着没有时间再讨论。要叫“我们来帮你”也行,“我们也在向大家在传播,我们其实可以不用在家消极的,我们可以一起很积极的去度过这件事情。”

4月中旬,网络上还出现了“一模一样”的网站,类似的界面,相似的运行逻辑。老王和工程师们都看到了,但无暇顾及,“只要他们也在做正确的事就好”。“他们”也可以是“我们”。

他知道所有参与的人都有那种想做点什么的冲动。做点什么,就能消解一些消极的情绪。在“平台”的求助信息,老王不时也能看到抱怨,甚至是愤怒,“可除了解决,我想不出更好的办法”。

一场延续了两年多的疫情和一个按下停格键的超级城市,不可避免地呈现出残酷一面。

“我们应该去面对。在互联网中,我们总是说迭代这个词。一个产品上线,开始总有残缺,就要不断地经历更多的问题,去迭代,从而变得更好。我们有义务去帮助社会,帮它迭代。我们是可以往前走的。”老王和另一个工程师交流,说感觉和上海绑定地更深了,经过这次事情,一群人一起为它战斗过,“一定程度上,真正融合在一起了”。

一天的工作完成后,已是凌晨。老王打开窗户,窗外是他熟悉又陌生的上海,流动的树影提醒他已近春深。4月12日后,上海渐渐有了一些复苏迹象,但“平台”上的求助信息仍在增加,还有人需要帮助。

“希望‘平台’早日下线。下线了,就意味着上海疫情过去了,所有人回归了正常生活。” 熬夜开发出网站的那个凌晨,他就立下了这个目标。

(应采访对象要求,老王、阿易、玛丽、小楠、威利为化名)