在制导弹药的技术尚不成熟的时代,要想实现对敌人的坦克装甲车辆、固定工事堡垒、军舰等“点目标”精确的航空攻击,俯冲轰炸机是最佳的选择。从高空以大角度俯冲而下投弹的俯冲轰炸机,在二战的陆战支援和海战对舰攻击战斗中均有着较高命中率。

以大角度俯冲的战机,需要承受对应的巨大重力加速度,一旦速度过快,飞机的操控就变得困难起来,也无法对攻击目标加以瞄准。于是,飞机设计师开始往战机上添加各式各样的空气制动刹车片/俯冲减速板,配合飞机的襟翼进行减速控制,以求解决俯冲加速度过大带来的操控难题。

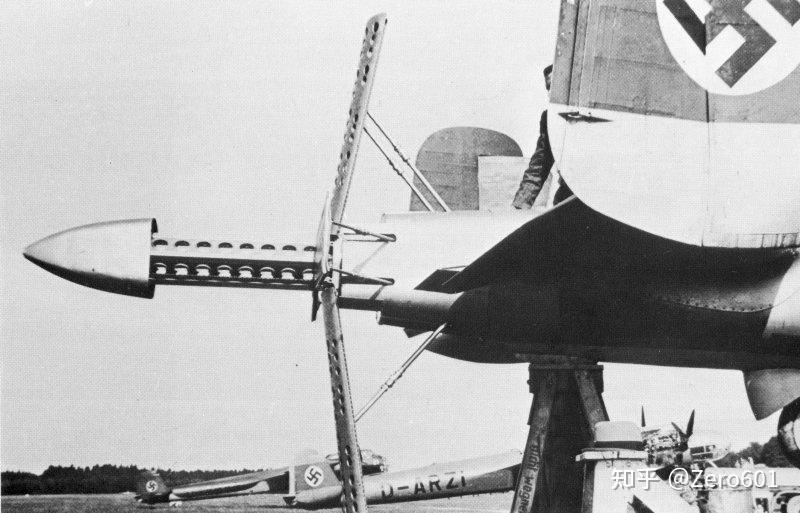

作为俯冲轰炸机中最为知名的机型之一,德国空军的Ju 87“斯图卡”采用了“百叶窗”式俯冲减速板(venetian blind flap divebrake),这种减速板安装于斯图卡的两侧机翼下方,如同在机翼下安装了一个外伸出的“衣架”。飞机进入俯冲状态时,百叶窗减速板会自动打开,配合襟翼进行俯冲减速,日本海军的九九式舰爆也模仿了斯图卡的百叶窗减速板设计。这种减速板设计的缺点在于影响了飞机的气动外形,在水平飞行时会对速度和操控性产生一定负面影响。

在太平洋战争中立下了卓著功勋的道格拉斯SBD“无畏”式俯冲轰炸机,使用的是组合式襟翼俯冲减速板(combination wing-flap divebrake)。这种减速板上打上了大量孔洞,亦可称为穿孔式空气刹车襟翼(perforated wing flap),其目的在于减少减速板在打开时所承受的气流冲击,防止减速板被吹飞,也能起到减少飞机抖动、稳定飞机俯冲姿态的作用。

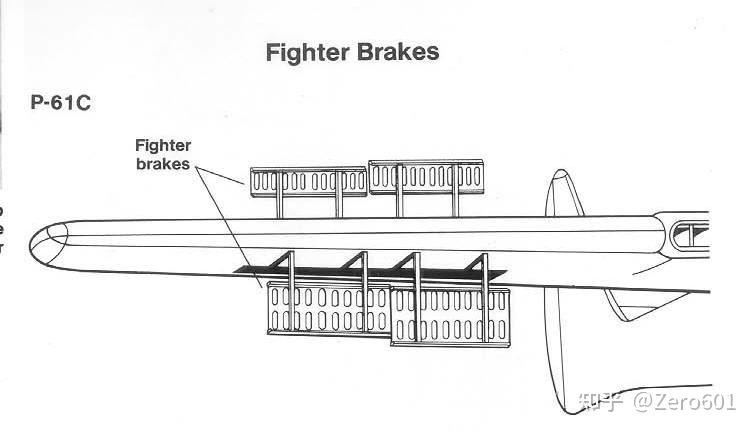

上下分离式的减速板常见于一些需要高速飞行、又需要具备俯冲攻击的战斗轰炸机型上。在水平高速飞行时,液压式减速板紧贴于机翼上,不会破坏机翼的气动外形,而需要俯冲攻击时,减速板会从机翼上弹起打开,起到空气制动刹车的作用。美国的A-36“阿帕奇”(由P-51野马所衍生出的战斗轰炸机型)和P-61“黑寡妇”夜间战斗机就采用了上下分离式的减速板。

以上所提及的减速板大多围绕着机翼进行设计和安装布置。但随着战争的进行,飞机设计师们发现了一个问题:如果机翼或者翼上/下的减速板因为敌人的攻击而受损,损毁的减速板会破坏机翼气动外形,由此引起的湍流很容易导致飞机坠毁。因此,飞机设计师们开始将减速板移到飞机的其他部位上。

美国人在二战中通过SBD和SB2C等俯冲轰炸机的实战,意识到了在机翼上布置减速板的缺点,在后期新设计的BTD、AD-1等机型上,开始将穿孔式减速板布置在机身上。

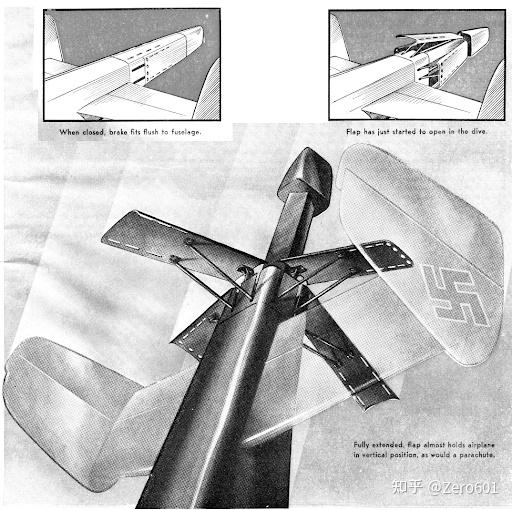

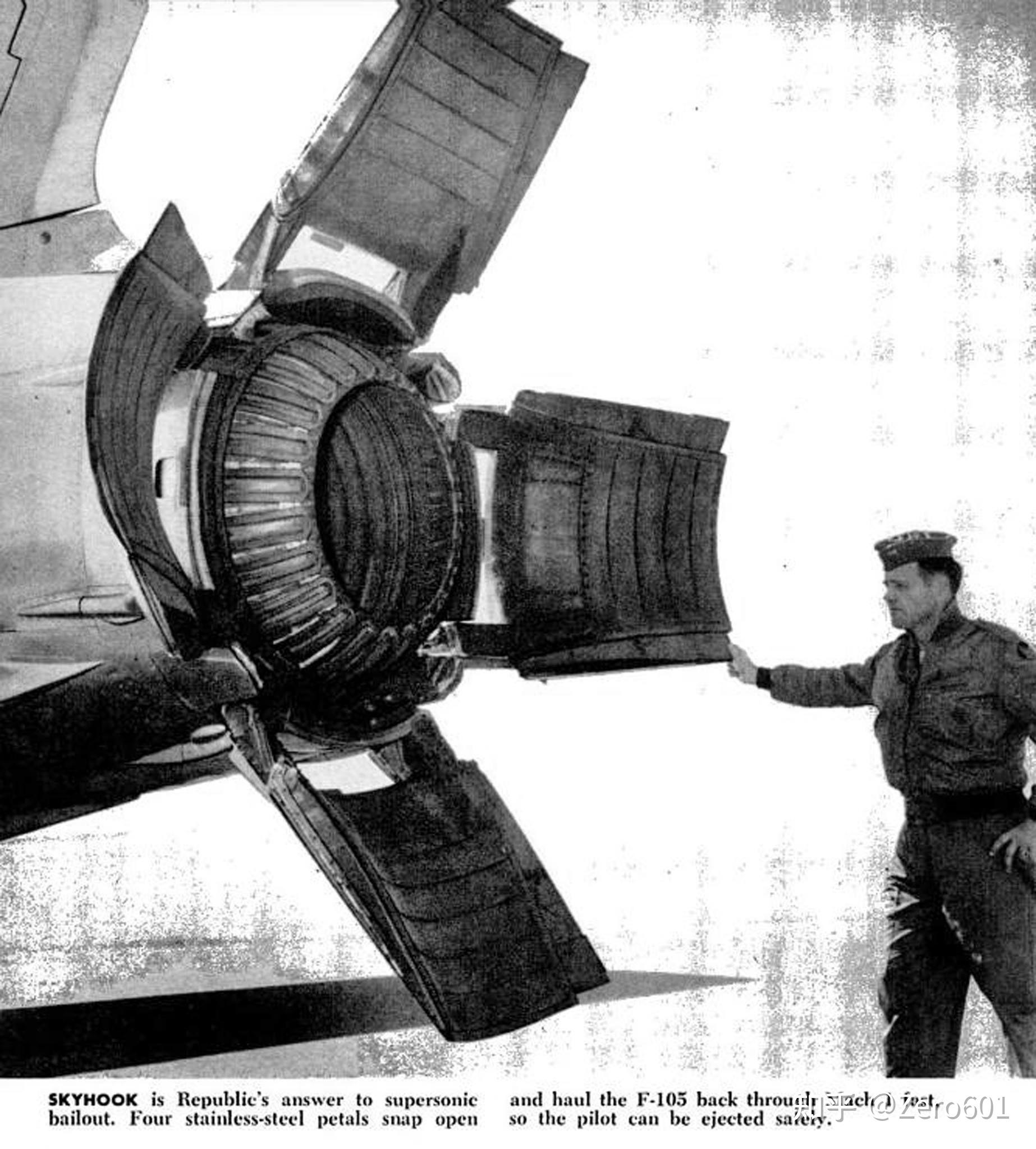

德国人在道尼尔Do 217轰炸机上尝试了独特的“伞” /“花瓣”式尾部减速板,这种设计将减速板移到了飞机的尾锥部分,在进入俯冲状态时,尾部减速板如同打开的雨伞一般张开。道尼尔公司的工程师经过对Do 217的试飞,证明尾部减速板设计是成功可行的,即使在俯冲过程中,尾部减速板因为敌人防空炮火的射击而受到损坏,也不会产生足以影响飞机性能的湍流,如果实在影响了飞行也可以使用预先设置的分离装置将减速板全部抛弃,颇有一种“壁虎断尾”的感觉。

这种独特的减速板被德国人设计成了尾锥套件的形式,只在飞机需要执行俯冲轰炸任务时选择安装,否则飞机就还是安装通常的尾锥执行作战任务。在尾锥上布置减速板的思路被沿用到了部分现代战机和客机的设计上,英国的“掠夺者”舰载攻击机和BAe 146客机就采用了尾锥减速板的设计。

伞型尾部减速板则进化成了伞型机械减速尾翼,用于高阻航空炸弹的减速设计之中。美军在现代战争中广泛使用的“蛇眼”高阻航空炸弹(Snake Eye)就采用了伞型尾翼设计。

随着制导武器的发展,俯冲轰炸机逐渐退出了历史舞台,但减速板却得以在现代战机和客机的设计中留存下来,在辅助飞机的起飞和着陆、增强战机的空战机动性能等方面起着重要的作用。

原文地址:点击此处查看原文