耶鲁大学社会学与宗教研究教授、比较研究中心联席主任菲利普·S. 戈尔斯基的《规训革命:加尔文主义与近代早期欧洲国家的兴起》近日由北京大学出版社出版中文版,该书曾被《文凭社会:教育与分层的历史社会学》、《暴力:一种微观社会学理论》等著作的作者、美国社会学会前会长兰德尔·柯林斯(Randall Collins),评选为2000—2012年十大社会学理论著作。

这不仅仅因为柯林斯本就是美国历史社会学的顶尖学者,自然更关注历史社会学的著作,更因为《规训革命》一书拓宽了历史社会学的边界:作为一本比较历史社会学的研究,作者没有采用惯有的以国别为单位的个案比较,转而关注教派是如何影响历史进程,宗教改革如何引发一场波及广泛的深刻规训过程,而从此案例中如何提炼宏观社会理论也是《规训革命》一书关注的重点。

近年来,历史社会学成为国内、外学术界关注和讨论的焦点,随着中国社会学的发展,推动了社会学学者开始意识到自身所浸染的社会学惯有路径的问题,并试图改变。不少社会学者在反思作为社会科学“意识形态”或者“神话”组成部分的社会学时,纷纷选择试图像不那么“社会科学”的历史学寻求出路。当然,在一些学者看来,人文科学和社会科学的划分本就是现代性的产物,历史学和社会学本就不应有明确的学科区分。

因新书在国内出版,菲利普·S. 戈尔斯基教授特撰中文长篇序言,在其中他试图回顾历史社会学起源的同时,更是讨论了历史社会学的哲学基础,及其背后的科学哲学观念变迁。经北京师范大学出版社和译者授权,《燕京书评》首发此文。

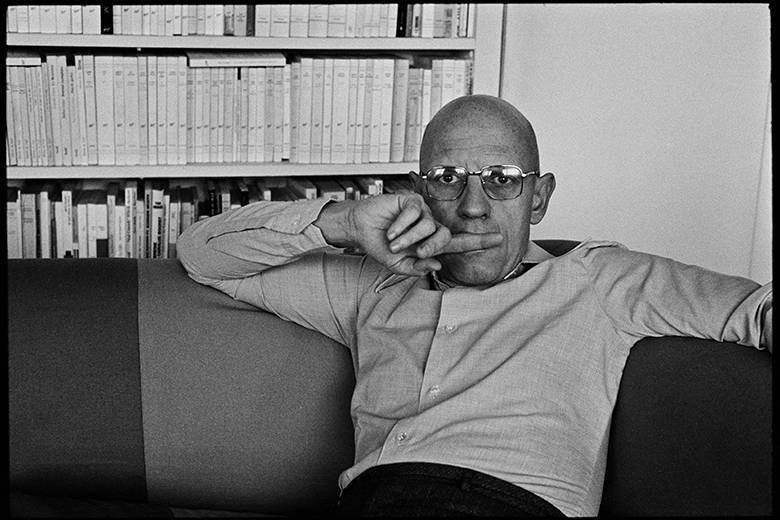

菲利普·S. 戈尔斯基,耶鲁大学社会学与宗教研究教授、比较研究中心联席主任。曾获美国社会学会理论议题设定奖、最佳比较历史社会学论文奖以及科学研究宗教学会最佳论文奖,在历史社会学领域的贡献享誉世界。

这要从 1993 年的春天说起。我那时正要着手写博士论文,却忽然陷入了一场认识论危机。之所以陷入认识论危机,有下面几个原因:两位量化方法论权威对比较历史社会学做出了严厉的批评,一些理性选择理论家对文化分析和结构分析的批判赢得了不少拥趸,历史学家对跨国比较的质疑始终挥之不去。

我的困惑是:有没有可能对革命这类罕见现象进行因果论证?如果答案是肯定的,能否对其做出时间和空间上的宏观比较?文化结构和社会结构是现实中的存在,还是单纯的理论构建?这些问题引发了我的危机感。

整整一个春天,我都在寻找答案。我读了大量科学哲学方面的资料,写了一篇为历史社会学声辩的论文,还投寄了一篇关于文化与国家形构的短文。我最终放弃了成为历史学家的念头,重拾社会学家的认同。到夏天来临时,我已经克服了自己的危机,开始动笔写博士论文,也就是本书的前身。

但直到今天,上面这些问题始终萦绕在我的脑海中。在此期间,与批判实在主义(Critical Realism)的结缘使我对这些问题有了更深的认识。作为科学与社会科学哲学的分支,批判实在主义诞生于20世纪70年代末和80年代初的英国。在我看来,批判实在主义对历史社会学最有价值的三个部分是因果理论、涌生(emergence)和批判。这篇代序将谈谈批判实在主义何以解决我最初的认识论危机,并为比较历史社会学打下坚实的哲学基础。

步入正题之前,先容我简要回顾一下历史社会学的演变。

![《规训革命:加尔文主义与近代早期欧洲国家的兴起》,[美]菲利普·S. 戈尔斯基著,李钧鹏、李腾译,北京师范大学出版社2021年2月版](https://img.allhistory.com/now/2021-05-03/608fd8116b045d00016b1d17+L.png)

历史社会学的历史根源

比较历史社会学在近现代曾有过不同的学科归属。例如,在 19 世纪末的德国,它是“历史学派”经济学以及新兴的“比较宗教研究”的“养子”。在研究“世界宗教的经济伦理”时,马克斯·韦伯将这两个学派融合在一起,在社会学内部开创了比较历史社会学。到了纳粹统治时期,历史社会学被迫流亡到英美两国。德国的大学体系在第二次世界大战后得到重建,但历史社会学并没有受到欢迎。社会学系关心的是眼下,而不是过去;它们从事的是“科学”,而不是历史。在接下来的半个世纪,历史社会学在德国高校中的历史系以“社会史”的名义存活了下来,并引发了围绕纳粹主义、资本主义、宗教改革(Reformation)等议题的一系列争论。直到不久以前,历史社会学才得以在德国高校的社会学系中重新占据本应属于它的一席之地。

历史社会学在近现代法国的命运更为坎坷。在某种程度上,亚历克西·德·托克维尔是法国第一位比较历史社会学家,但他一辈子不曾有过教职。第一个拥有社会学教席的法国人是埃米尔·涂尔干,可他从未对历史抱有浓厚的兴趣。第二次世界大战后欧洲最具声望的历史社会学家当属雷蒙·阿隆,但阿隆在政治学和政治哲学方面的影响力高于在他的本行。具有讽刺意味的是,阿隆的明星学生皮埃尔·布尔迪厄尽管在历史社会学方面著述颇丰,并和克里斯托夫·夏尔(Christophe Charle)等社会史学家屡有合作,但他更为人所知的理论贡献是社会再生产,而非社会变迁。尽管如此,如果要在当代法国社会学界为历史社会学找一个家,那就非布尔迪厄阵营莫属了。

美国的历史社会学并非内生于历史学或社会学;从严格意义上说,它是若干互有联系的外生因素的产物。第一个因素是欧洲移民。第二次世界大战期间及其后,犹太裔知识分子纷纷逃离纳粹德国,美国的第一波历史社会学正是这场横跨大西洋的人口迁移的产物。第二波历史社会学成型于 20 世纪 70 年代后期。其中包括为数不少的英国历史社会学家,他们在英国历史学界或社会学界缺乏归属感,却受到美国社会学界的欢迎。人口迁移与第二个因素有所重叠,也就是马克思主义。马克思主义虽然对美国 20 世纪后期的政治生活影响甚微,却对同时期的美国学术圈影响深远,且这种影响远超出社会学界,而这和人口迁入不无关系。第二波历史社会学的领军人物往往要么是新马克思主义者,要么是融汇韦伯与马克思理论的“左翼韦伯主义者”。不出所料,美国的第二波历史社会学重点考察国家与阶级、革命与改革这些原本属于马克思主义领地的议题。

在第二波浪潮达到顶峰后,美国历史社会学在许多方面有所变化,经历了深掘化、多元化、去国族化(denationalization)和弥散化(dissipation)过程。首先是史料方面的深入挖掘。前两波历史社会学家一般既不从事档案研究,也不分析一手史料。相反,他们阅读历史专业人士撰写的二手文献,并加以梳理辨析。时至今日,多数历史社会学家二者兼顾:他们力图熟读相关主题的历史著述,同时在档案材料中辛勤耕耘。

多元化同时体现在理论和方法上。前两波历史社会学家主要师从古典社会理论家,尤其是马克思和韦伯,有时也包括托克维尔和涂尔干。现在这一波历史社会学家的灵感则来自各种当代理论,如布尔迪厄、米歇尔·福柯和拉图尔的理论。就方法论而言,早期历史社会学多为个案研究和跨国比较,而不少当代历史社会学家同时运用网络分析和事件史分析等量化方法。

受后殖民理论和网络分析法的影响,再加上“方法论国族主义”(methodological nationalism)近期所受到的批评,许多历史社会学家转向新的分析单位,如帝国、移民社群(diasporas)以及跨国场域(transnational fields)。

这些动向为历史社会学带来了诸多活力,但也有人担心这一领域因此走向碎片化。尽管第二波历史社会学的理论纲领和经验主题较为狭隘,相关论争却更有的放矢,而且人们普遍认为这一领域正在稳步前进。到了今天,历史社会学家已经不再有这种强烈的自信心。

话虽如此,历史社会学已经在更深层面上取得了长足进步,并很可能在社会学内部占据更为核心的地位。

历史中的因和果:实证主义与现实主义

到了 1993 年春,第二波历史社会学的高潮已过,第三波历史社会学正在袭来。第二波浪潮发轫于对主导战后美国社会学的“实证主义”(positivist)研究取向和“功能主义”(functionalist)理论取向的反向运动。事实上,在我进入研究生院的 1989 年,“实证主义”和“功能主义”均已成为不太好的诨名,至少在历史社会学界是如此。但表象往往具有欺骗性:在那个时候,包括我在内的多数历史社会学家已经与实证主义达成和解。

哈佛大学社会学家西达·斯考切波(Theda Skocpol)是双方的斡旋人。在她看来,“调查研究”和“历史社会学”在“逻辑”上并不存在本质区别,二者都是基于比较来进行因果“推论”(inferences)。这可以从几个方面入手。第一种策略是把“初始条件”高度相似但结果不同的个案放到一起。从逻辑上讲,这些个案所共有的任何初始条件不可能是这一结果的“必要条件”。斯考切波遵循英国哲学家约翰·斯图尔特·密尔的思路,将这一策略称为“求异法”(method of difference),因为它以不同的结果为因果推论的基础。第二种策略和第一种策略相反:将其他方面有别但结果相近的个案放到一起考察。从逻辑上讲,这种结果的必要条件必须呈现在所有个案中。基于密尔的思路,斯考切波将这种策略称为“求同法”(method of similarity)。当然,如果个案较多,为了消除附带条件(incidental conditions)并找出必要条件,这两种方法也可以依次或同时采用,这就是密尔和斯考切波所说的“并用法”(joint method)。斯考切波正确地指出,“因果推论”的统计方法遵循同样的逻辑。如果将自变量值等同的个案放在一起,我们就能“控制”住其他变量对因变量的影响,反之亦然。斯考切波由此得出结论:调查研究和历史社会学的唯一区别是“样本规模”。

在 1991 年,这是历史社会学家的普遍看法。而在这一年,斯考切波的同事斯坦利·利伯森(Stanley Lieberson)发表论文《小样本和大结论》,对比较研究法提出了严厉的批评。利伯森正确地指出,斯考切波对密尔研究法的借用只能在特定条件下得出可靠的因果推论。具体而言,我们必须假设历史因果具有概率性而非决定性,具有单因果性而非多因果性,具有独立性而非互动性。在他看来,这些假设并不合理。在这一点上,和利伯森立场一致的历史社会学家可能占据多数;在他们眼中,历史发展是偶然的、复杂的、互相影响的。

有历史社会学家为斯考切波的比较研究法辩护。他们借鉴了卡尔·波普尔的观点,认为密尔的方法属于“验证的层次”(context of justification),而非“发现的层次”(context of discovery);这一形式化方法旨在验证直觉等非形式化方法得出的结论。也有人批评利伯森误解了斯考切波的方法。他们指出,“小样本”历史个案研究其实以大量的经验观察为基础,其数量可能大于许多“大样本”量化分析。法国大革命的历史研究并不是民意调查中单选题意义上的“单一个案”,前者包含的信息比后者多得多。还有人将注意力放在形式化上。他们承认密尔的研究法过于简化,主张采用更为复杂的逻辑,如贝叶斯概率理论或“模糊集合理论”(fuzzy set theory)。包括我在内的一些人则对密尔方法所暗含的因果论和利伯森的批评都提出了质疑。上面这些回应均有价值,但我始终觉得最后一条最为有力。唯有挑战实证主义因果论,我们才能彻底化解实证主义对比较研究法的批评,并为历史社会科学打下更为坚实的认识论基础。

实证主义因果论属于当代形而上学研究者所说的“规律理论”(regularity theory)。在这种规律理论看来,原因一般发生在结果之前。实证主义哲学家最初主张一种严格的规律理论,认为原因永远发生在结果之前。找出任何放诸四海而皆准的类似规律对于社会科学家来说都不是易事。即便在自然科学界,这类规律其实也只能在两种情境下找到:天文学和实验室(我们很快将看到它的重要性)。实证主义哲学家最终修正了他们的理论,向历史学家和社会科学家做出妥协,承认存在“统计意义上的”(而非“放诸四海而皆准的”)规律。换言之,原因也许会在某一个频率上先于结果而发生。社会世界中的因果关系有可能在类似量子物理学的意义上具有“概率性”。

因果规律理论往往与科学哲学家所说的“通则”(nomothetic)解释理论相互呼应。依照这种观点,要解释一个结果,就必须诉诸一条法则,如“能量趋于消失”,或“人为自身利益而行动”。实证主义者最初强调,一切有效的科学解释都必须以一种特定的法则为前提,也就是“放诸四海而皆准的涵盖率”(universal covering law)。在这里,他们说的是一种可以作为演绎(deductive)论证大前提(major premise)的主张,近似于定律。小前提(minor premise)则对初始条件做出限定。将大前提和小前提结合起来,我们就得到了一种作为经验预测的逻辑演绎。实证主义者脑中想的是类似于玻意耳定律或牛顿定律的东西。当然,历史学或社会学中并不存在这种定律,因此实证主义者再次放宽了限定。他们承认,在这些学科中,合理的解释同样有可能以“统计学定律”为前提。这种定律能预测一个事件的精确频率或可能性,如“航空公司会丢失1%的行李”,或“儿子有五成的机会获得高于父亲的社会经济地位”。

在因果与解释上的实证主义立场导致了特有的因果分析观与理论检验观。对于实证主义哲学家来说,因果分析面临的一大挑战是所谓归纳(induction)问题:如何才能从数量有限的经验观察中推论出放诸四海而皆准的定律?不得不说,单纯从逻辑的角度看,我们无法做出这种推论,至少无法对推论结果深信不疑。英国哲学家大卫·休谟曾举过一个著名的例子:太阳看似每天早上都会升起,但这一事实本身并不足以构成它明天仍将升起这一推论的逻辑依据。实证主义者相信,归纳问题可以通过“证伪主义”(falsificationism)这种特定的理论检验来解决。他们认为,我们虽然无法确知某项理论为真,但能够确知它为假。如何确知?我们可以借助于逻辑推理,从理论中推导出能够加以实验检验的经验预测。别忘了,爱因斯坦的相对论在过去的一个世纪里已经接受了数不清的类似检验。这并不表示相对论是对的,只能说它(尚且)没有被证明是错的。但如果几种理论互不兼容呢?实证主义者的观点是,在这种情况下,我们应该从理论中提炼出相互矛盾的预测,然后对这些预测进行“判决性实验”(crucial experiment)。

这和社会学有什么关系?答案是:实证主义哲学对美国社会学(以及全球社会学)影响深远。个中原因不一而足。有些是历史原因:实证主义对哲学影响最大之时,恰恰是现代社会学的成型期,也就是第二次世界大战之后的 15 年。第一波研究方法的教科书正是在这一时期出版的。实证主义原则因此对社会科学方法论的一整套学术语言产生了深远的影响。“因果箭头”与“因果推论”、“假设”与“预测”、“操作化”与“测量”、“经验检验”与“证伪主义”,都是逻辑实证主义给当代社会学留下的概念遗产。

实证主义在美国的影响也有政治方面的原因。第二次世界大战后的美国社会学处于派系对立状态,“宏大理论”与“经验研究”、“质性方法”与“量化方法”争得不可开交。实证主义似乎为批驳宏大理论、支持量化方法提供了论证利器。如果理论只不过是假设,那么塔尔科特·帕森斯(Talcott Parsons)的结构功能主义这种理论体系又有何用?如果“因果推论”的可靠性取决于样本规模,那么“大样本”量化研究难道不比基于少数个案的质性研究更科学吗?

当然,社会学和哲学意义上的实证主义有所不同,这就要求术语的转换。例如,传统词语“原因”和“结果”让位于新词语“自变量”与“因变量”,“事件”变成了“观察”,变量之间在统计学意义上的相关代替了统驭事件的统计学定律,统计学意义上的控制替换了实验意义上的控制,对未来事件的“预测”变成了对过去事件的“预测”。“术语转换”带来了一系列难题。

这就是斯考切波效仿密尔的改版“因果推论逻辑”。下面,我重点探讨实在主义。

实在主义因果论被哲学家称为“生产理论”或“过程理论”。他们假定原因生成了自己的结果,并将因果视为一个过程,而非一个事件。在大多数社会学家之前,早期批判实在主义者就已经将原因描述为“机制”(mechanisms)了。机制是一种复制一个过程(如剥削雇佣劳动或维系族群边界)的结构。早期的批判实在主义者有时会加上“生成性”(generative)这个词,以强调因果机制的生成力;他们有时也会加上“深层”(underlying)的限定,强调并非所有机制都能直接观察。我们常常通过观察某个机制的效应来推论机制的存在。其基本构想是:原因是制造可观察事件的深层结构,这些事件指向其他深层结构的变动。科学对结构与事件这两个层面的因果关系都有所关注,但结构与过程是它的侧重点。

包括我在内,新批判实在主义者(Neo-Critical Realists)已经对社会科学中的机制式语言有所警觉。它蕴含了过于强烈的语义学(semantic)色彩。“机制”概念使人想起一个内含表面相接的细小物件的、有条不紊的实体。最典型的例子是时钟。社会结构和时钟并不一样,它们的组成成分未必细小。例如,“国家”(state)比“个人”要大得多。另外,社会结构组成成分之间的连接未必是肉眼可见的;由于离不开人的关注或注意,它们或许具有哲学意义上的“意向性”(intentional)。国家之所以存在,一个原因是人们认为它存在,并据以行事。除此之外,结构的组成成分也不一定是物件。例如,国家的组成成分可能是“法律”。法律也许被记录在物体上(如动物骨骼、泥板或纸莎草卷),但这些物体本身并不是“法律”。

基于以上考虑,我和其他新批判实在主义者更喜欢谈论结构、效力(powers)和过程,而非生成性机制或深层机制。我们认为,结构是效力的持有者。国家可能拥有“执法”的权力。大部分人有言语表达的能力。在这两种情况中,效力均来自结构——这些结构具有以特定方式连接起来的特定的组成成分。例如,国家有警察、法院和监狱,而个人有肺、喉咙和舌头。如果少了这些组成成分中的任何一个,结构将失去效力,也就是执法的权力或言语表达的能力。

从新批判实在主义的角度看,原因并不发生在结果之前,而是和结果同时发生。换言之,因果关系是一个过程。“执法”或“发言”并非发生在孤立时间点上的“事件”。相反,它们是在一个时间段内持续发生的过程。一个嫌疑犯可能被“拘捕”“起诉”“审判”,最后得到“惩罚”或“赦免”。一个发言者在一个连续的时间段内“呼气”“吟诵”和“演讲”。在这两种情况下,原因和结果均以一种连续的方式同时发生。

实在主义因果论通常与我所说的解释重构论(reconstructive theories of explanation)互为补充。在后者看来,解释就是尽可能完整、准确地重现引发某件事的结构、效力和过程。批判实在主义者将这种解释性重构称为“逆推法”(retroduction)。逆推法描述的是一场变化的“如何”与“什么”:它如何发生(过程)?它的诱因是什么(结构与效力)?我们可以据此理解斯考切波的革命理论。从实在主义的视角看,它指出且追溯了一个被长期忽视的过程(“国家政权的崩溃”),并对诱发国家政权崩溃的某些结构与效力(如国家体系和军事力量)做出描述和解析。斯考切波的理论以叙述为形式(过程)。

需要强调的是,逆推法的分析起点是某一个特定的结果,由此向前追溯。这正是“逆推法”这个称谓的由来。逆推法的第一步永远是尽可能清晰地界定结果。唯有如此,我们才能找出相关的原因。这里的结果既可以是具体的结果(如“什么引发了美国革命?”),也可以是“外行”人士所理解的一组结果(如“革命”),还可以是分析者通过理论构建出来的一类结果(如“集体动员”)。

新批判实在主义的因果与解释观导致了独特的因果分析与理论检验观。按照新批判实在主义的观点,因果分析有两个核心议题:如何观察结构与效力?如何对二者做出描述?观察结构往往要求有特定的工具或方法。在不借助外力的情况下,许多结构至少可以用肉眼部分观察,如中等大小的物件(我的计算机)或生物体(我的猫)。然而,只有借助于额外的工具(如听筒和 X 射线机)和方法(如触诊和放射),我们才能对多数客体(包括我的计算机和猫)有更完整的理解。还有一些客体(如夸克)只能通过工具间接观察。

社会结构甚至比物理结构和生物结构更为复杂和多元。一般来说,社会结构至少包含三个基本要素:人、文化符号与物质器物(material artifacts)。不仅如此,这些要素之间的关联可能也具有不同的属性:物理性关联、意图性关联或话语性(discursive)关联。因此,社会科学中的因果分析必然涉及不同工具(如内容分析法和民意调查)和多种方法(如民族志和回归)。值得强调的是,社会科学不可避免地具有解读(interpretive)色彩,它永远无法还原为对“行为”的观察或对“系统”的分析。社会结构在本体上的异质性(ontological heterogeneity)还告诉我们,社会科学家需要借助于不同形式的符号表征(symbolic representation)。例如,在描述一个国家政权或国家政权体系时,我们可能需要用上地图、组织结构图、家谱、历史年表、现场图以及流程图。

实在主义者认为,科学理论是对外部世界的符号表征。新批判实在主义者认为,科学理论是社会结构、效力和过程的分析性表征。有些理论侧重于过程。过程理论对引发某个结果(“法国大革命”)、某组结果(“社会主义革命”)或某类结果(“社会革命”)的因果关系的复杂组合做出表征。在美国社会学界,过程理论通常被称为“社会学解释”或“中层理论”(middle-range theories)。

还有一些理论主要是结构和效力的表征。这些理论试图找出塑造了某种结构(如法国旧制度、君主专制或科层场域)并赋予其特定效力(如对合法暴力手段的垄断、对一块疆域的控制、制定法律的能力)的必要内部关系。结构理论一般被称为“宏大理论”(grand theories)或“高位理论”(high theory)。马克思的革命理论、韦伯的科层理论、布尔迪厄的场域(fields)理论和拉图尔的行动者网络(actor-networks)理论均属此类。

当然,两种理论都不可或缺。结构理论奠定了过程理论的基础。我们可以说,斯考切波的社会革命理论借鉴了马克思的阶级革命理论、韦伯的国家权力理论以及奥托·欣策(Otto Hintze)的地缘政治理论。过程理论是结构理论的检验田。社会结构的存在一般只能通过观察其因果效力(稍后将讨论这一点)来加以推论,而结构效力只能在因果过程中得到体现。正因如此,任何社会学研究都必须考察随时间推移而展开的过程。

在实在主义者看来,理论检验并不必然是(且很少是)“证伪主义”所主张的“非真即假”,因为理论可以是(且经常是)半真半伪的。如果一种过程理论正确地指出并描述了导致特定结果的某些结构与效力,但忽略或错误地描述了其他结构与效力,我们就可以说它部分错误。例如,斯考切波指出,马克思主义社会革命理论忽略了国家政权与地缘政治,所以有所欠缺。斯考切波的某些批评者则说,她的社会革命理论忽略了文化,误解了能动性(agency),从而既不完整,也不准确。社会科学的进步往往建立在过程的进一步明细化上。

如果一种结构理论准确地指出和描述了一种结构的某些要件以及内部关系,却忽略或错误地描述了其他要件和内部关系,它同样是半真半伪的。试举一例,在考察近代早期欧洲国家政权时,如果研究者说,这些政权完全由征税者和士兵组成,他就忽略了救济部门和教牧人员的重要性,或族长和王朝的重要性。这正是我在国家形构方面的一个核心论点。

由于理论往往是半真半伪的,我们并不总是需要(或有可能)在理论之间做出选择。过程理论尤其如此,因为它们通常要博采不同的结构理论。从实在主义的角度看,因果分析的一大核心问题就是不同结构和效力在特定过程中的相对重要性。这往往也是最棘手的问题。解决方案无他,唯有对多个个案加以擘肌分理的剖析。这正是社会学必然具有比较性质的原因。例如,只有考察多场社会革命,我们才能就“农民动员”和“国家政权崩溃”的相对重要性得出结论。

因果分析还有一个重要问题:一种结构的效力必须以哪些要素和关系为前提?更为复杂的是,因果效力永远是相对于外在之物来说的。以汽车为例,它的动力取决于具有特定关系的特定零件,也就是以正确序列组装的引擎、曲轴、轮轴和轮胎。它并不依赖于底盘的形状或颜色。但如果这辆车要展示某种身份或风格,底盘形状或颜色的重要性就会大大提升。国家政权等社会结构同样如此。一个国家政权离不开哪些组成机构和关系,取决于我们对哪些类型的国家权力感兴趣,如征税权、管辖权或教育权。

如何评价这两种不同的科学哲学?更重要的是,为什么实在主义社会学优于实证主义社会学?批判实在主义者认为,答案要从社会学史以及更宽泛的科学史中寻找。实证主义将因果关系视为观察到的事件之间的逻辑关系,认为科学知识就是普遍定律或统计规律,强调科学进步离不开理论证伪以及基于判决性实验的理论裁定。这种观点和自然科学(物理学和天文学可能不在此列)的实际历史有不小的偏差;它和社会科学的实际历史出入更大,因为社会科学中的常量、定律、证伪和判决性实验寥寥无几。

再看批判实在主义的历史意涵:因果关系意味着变动,科学知识包含对引发变动的结构、效力和过程的理论描述,科学进步要求对结构与过程做出更全面、更准确的阐述。这种哲学可以更好地解释杂乱无章的社会史。社会科学是什么、做什么,批判实在主义给出了更令人信服的说法。

还原和涌生:方法论个人主义与历史社会学

20 世纪 90 年代,理性选择理论(短暂地)主导了美国政治学界。博弈论成为许多系所的必修科目,形式模型屡屡出现在比较政治和国际关系领域的论文和专著中,政治学博士的就业前景有时取决于是否掌握这些新方法。理性选择理论的拥趸们希望政治学能重现新古典经济学的学术“成功”。(具有讽刺意味的是,新古典经济学关于个人理性的基本假设当时正遭到经济学“行为主义革命”的颠覆。)

理性选择理论有何优点?首先,它似乎符合实证主义对科学的定义。它宣称自身建立在放诸四海而皆准的人类行为定律上,也就是个人效用的最大化。从这条基本“定律”出发,可以通过逻辑推演或数理运算来推导出其他“定律”(如供求定律或国际关系定律)。其次,它具有本体论上的简洁性(ontologically parsimonious)。这一理论所假定的实体仅仅是个人及其偏好与信念。它不要求对无法直接观察的制度、群体、文化或其他“神秘”实体的实际存在做出假定。最后,它和美国文化中的个人主义与反国家主义高度契合。它的隐含之意是,每个人的命运都是其自身偏好、信念和选择的产物,而且人与人之间的互动所达成的“均衡”是一种“最优”状态;人的境遇无法改善,至少无法通过政府干预来改善。

理性选择运动同样渗透进了美国社会学界。1990 年,芝加哥大学社会学家詹姆斯·科尔曼(James Coleman)的理论代表作《社会理论的基础》问世。此书成型于科尔曼同加里·贝克尔(Gary Becker)等新古典经济学领军人物共同开设了十余年的理性选择理论研讨班。在这本书中,科尔曼试图以理性选择这一“微观基础”来彻底重建社会理论,其终极目标是理解“社会系统”,尽管他没有明说自己是在现实意义还是在抽象意义上谈论社会。理性选择理论甚至在历史社会学界赢得了若干信徒。1991 年,在利伯森批判斯考切波之时,华盛顿大学(University of Washington)的埃德加·凯泽(Edgar Kiser)和迈克尔·赫克特(Michael Hechter)宣称,历史社会学需要能够“推导”出“可检验假设”的“通则性理论”(general theory)。他们所说的通则性理论就是理性选择理论。

![《社会理论的基础》,[美]詹姆斯·S.科尔曼著,邓方译,社会科学文献出版社2008年8月版](https://img.allhistory.com/now/2021-05-03/608fd8a9d7f8a7000165fa2c+L.png)

理性选择理论在社会学界信徒寥寥,但他们对社会结构存在与否的质疑并不局限于理性选择理论。其他领域同样有此质疑,尤其是侧重于人际互动的社会学分支,如民族学和社会心理学。当然,许多社会学家(或许大多数社会学家)默认,群体、制度或文化这种社会结构在某种意义上确实存在,它们不是简单的人际互动的汇总。然而,能为这种假设做出明确辩护的人少之又少。在这方面,哲学中的“涌生”理论大有可为。

在哲学中,“涌生”一词表示整体可能大于部分之和。以心灵哲学为例,涌生论者认为,作为一个整体,人的大脑或心灵具有局部器官(如神经元、血管等)所缺乏的特性(如意识)和效力(如思想)。另一个例子是水。在常温下,一桶水具有某些等量的氢气和氧气所不具备的特性(如流动性和湿度)与效力(如表面张力和扑灭火灾)。氧气引燃火苗,火苗引爆氢气,但二者皆无法扑灭火灾。

涌生论者主张各异。有人只认可新特性的涌生,也就是哲学家通常说的“弱涌生”(weak emergence)或“认知涌生”(epistemological emergence)。鸟类群飞是一个经典案例。鸟群具有人眼可感知的特有形状,但没有任何一只鸟所不具备的效力。这种涌生特性一般可以用还原的方法解释。它们存在于观察者的头脑中,但对外部世界没有显著影响。这正是限定词“弱”和“认知”的由来。

还有一些理论家认为,涌生结构或效力同样是一种实在(reality),这一般被哲学家称为“强涌生”(strong emergence)或“本体涌生”(onto- logical emergence)。水和心灵均为经典案例,尽管可能都有所争议。强涌生的主要检验标准是新的效力。在强涌生论者看来,水和心灵都具有单一成分所缺乏的效力。我们通过观察这些结构的效力来获知结构的存在;这些结构独立于观察者而存在,并有可能深刻影响外部世界。这正是限定词“强”和“本体”的由来。

与之相关的第二对概念是“历时性涌生”(diachronic emergence)和“共时性涌生”(synchronic emergence)。历时性涌生指的是随时间推移而出现新的形式或物质。例如,恒星生成碳原子,一部分碳原子随后成为蛋白质分子的成分,一部分蛋白质分子再成为生命形态的构成要素。一个涌生物成为下一个涌生物的前提条件,其结果独特新奇、出乎意料。应该指出的是,历时性涌生并不以本体涌生为前提。一种可能的说法是(而且确实有科学家和哲学家这样说),碳原子和生命形态的效力可以(并且终将)由其核心成分的效力来解释,无论这些成分是什么(夸克、弦线等)。换言之,还原论是终极解释,因为一切终将归结到物理上。

共时性涌生指的是在一种形态或物质内部涌现出新的特性或效力。刚才提到的水和生命形式就是两个例子。从而,共时性涌生概念意味着接受强形式或弱形式的涌生。强共时性涌生还暗含了“下向因果” (downward causation)的可能,也就是整体结构影响局部行为。例如,水分子将其成分聚合在一起,限制它们的空间流动,并将其电子限定在特定轨道上。

至少存在两种强共时性涌生:整体论(holist)强共时性涌生和构成论(compositionalist)强共时性涌生。整体论者认为,涌生出来的效力是完全无法预料或解释的。在他们看来,水分子的性质完全是神秘一团,仔细研究水的内部结构对我们了解水分子的性质没有任何帮助。从而,还原或解析(analytic)方法无助于加深我们对涌生效力和特性的了解。呜呼,至少就水来说,这种整体论已经被证明是错的。构成论更容易解释这些结果。构成论者相信,一个实体的涌生效力和特性与其内部构成和组织有关;即使本体论方面有隙可乘,还原和解析仍是有益的方法。

构成论涌生至少也有两种类型:本质性(essentialist)构成论涌生和关系性(relationalist)构成论涌生。本质论者认为世界可以划分为泾渭分明的不同类属,每一类属都有独特的效力。他们持柏拉图式的理念,认为“现实可以在关节处切割”成不同的“自然类属”。元素周期表就是最典型的自然类属。而对于关系论者来说,唯有考察相互关系,我们才能界定类属。这意味着同一个事物可以有不同的范畴。我们可以借助于其他化学元素(如碳和氮)来界定氢和氧,也可以借助于其他可饮用液体(如“葡萄酒”“汽水”和“果汁”)来界定水。关系论者还认为,一个类属的效力唯有通过其他类属才能凸显,而且未来有可能涌现出新的关系或类属。水通过火呈现出来的效力和水通过人呈现出来的效力(如止渴、洁肤、漂浮)并不是一回事。由此推论,从原则上讲,我们无法完整罗列一个类属的效力。在关系论者眼中,既没有自然类属,也没有本质效力,只有关系脉络中的类属和关系脉络中的效力。

批判实在主义者偏向哪一种涌生论?通常而言,他们反对整体论涌生论和本质性涌生论,而对其他涌生论均抱以开放态度,无论是认知涌生(弱涌生)、本体涌生(强涌生)、历时性涌生、共时性涌生,还是构成论涌生或关系性涌生。与之相对应,他们对“下向因果”也持开放态度,认为一个涌生出来的整体以不同方式限定或促成了它的组成部分。如果放到更宽泛的哲学探讨中,新批判实在主义者可以说是“超强涌生论者”(very strong emergentists)。在此意义上,多数当代社会学家都可以归结为此类。

多数!但不是所有人!强社会涌生论从来不乏反对之声。有些反对意见是出于认识论的考虑。“我能看见人与人互动,但我看不见‘社会结构’,”怀疑者这样说,“如果我看不见,它就不是科学。”但这种基于常理的经验主义和当代科学理论歧见甚多。当代科学理论经常假定夸克、基因、引力等“不可观察物”的存在。不可观察物无法由肉眼直接观察,但这并不表明它们没有任何办法观察。通过观察它们对可见事物的因果效应,或借助于科学方法,我们仍然可以对不可观察物进行间接观察。许多社会科学家所假定的实体都是这种不可观察物。人类学家与社会学家对公共话语(public discourse)和社会仪式进行细致分析,从中推论出文化“代码”(codes)和“神圣”价值的存在。政治学家通过调查方法来了解“选民偏好”。连理性选择理论也假定了不可观察物:以个人选择来“揭示”(即推断)个人“偏好”。基于可观察效应或科学方法对不可观察物进行间接观察是现代科学的一大特征。

对强涌生论的第二种反对意见是基于本体论的考虑。科学实在主义的一个流行论点是“独立于心灵”(mind-independence)。“独立于心灵”这一标准在自然世界相当有说服力,我们也很容易想象一个没有心灵的自然世界。事实上,纵观历史,自然世界在大部分时间里都不曾有过心灵。说自然世界“独立于心灵”就是强调它不仅仅是一种“社会建构”。

社会世界是否同样如此?这一点似乎更难成立。显而易见,我们无法设想一个没有心灵的社会世界。“证明完毕!”社会建构论者如是说。“且慢!”批判实在主义者这样回复,因为社会世界确实具有类型有限的几种“独立于心灵”。第一种源于我所说的社会结构的器物维度,第二种源于社会世界的主体间性(intersubjective dimension)。

我这里是在哲学意义上使用“器物”(artifact)一词。它指的是人类所塑造的客体,如服装和工具。许多社会理论家以互动性本体论来理解社会结构,也就是将其默认为“行动者以及他们之间的互动”。这样一来,这些理论家经常将物质器物描述为“资源”或“手段”,从而将其简化为人与人之间的关系。但在新批判实在主义者看来,器物是社会结构的重要元素,它具有不同于个人与关系的本体性。和其他要素一起,器物赋予特定结构以特性与效力。例如,军装与武器使军队成为军队,办公室与教室使大学成为大学。一个没有人类思想的社会世界将无法自我复制,但它并不必然停止存在。它有可能留下不同的物质器物。其他人也有可能对孕育了他们的社会做出大量推论。正因为社会世界具有器物维度,考古学才得以成为一门学科。因此,器物维度给社会结构带来了程度有限的“独立于心灵”。

社会结构同样具有主体间性,最常见的例子是人类的语言。为什么是主体间性,而不是简单的主体性?为什么没有人能自创私人语言?在 20 世纪中叶的英语国家,哲学家们曾对此有过深入的讨论。一反哲学界的惯例,这场争论基本达成了共识:私人语言不可能存在。原因何在?假设一个孤岛上有一个孤零零的人,我们不妨说他是没有“星期五”的鲁滨孙·克鲁索(Robinson Crusoe)。克鲁索也许会一边指着身旁之物一边发出声响。他也许会指着一朵灰蓝色的花说:“蓝色!”但什么可以阻止他在第二天指着同一朵花说“红色!”呢?什么也不能。一个稳定的语言指涉系统以一个订立了词语意义与使用规则的人类群体为前提。它要求有一群“星期五”说:“鲁滨孙,那是蓝色的,不是红色!”当然,语言不像器物那样独立于思维。尽管如此,它却独立于任何一个人的思维。一个人的死不会导致一种语言的灭亡。没有任何人对一种语言是全知全能的,他免不了有不熟悉的词汇、地方习语或语法规则。因此,某个事物具有主体间性不等于它“独立于所有思维”,而只是说它独立于“某个特定的思维”。换言之,语言和其他类型的主体间性一样,是涌生的产物。

我有必要重申一点:承认涌生的实在性并不表示否认还原的可能。有时候,表面上的本体涌生其实是特性涌生。在观察到鸟类群飞现象后,有人宣称存在一种主导个人行为的“集体意识”。但人们后来发现,如果假定每一只鸟都遵循若干简单的规则(如与其他鸟保持最优距离),那么得出鸟类群飞的仿真结果并非难事。

承认涌生的实在性不代表偏好社会系统理论,否认微观社会学的重要性。正如社会学中的“宏观”层面可以相对独立于“微观”层面,微观社会学同样可以相对独立于心理学、神经学或遗传学。例如,小群体动态(small group dynamics)或社会仪式可能具有必须加以分析的强涌生性或涌生力。正如社会结构有可能对作为其组成部分的个人产生“下向因果”作用,个人同样有可能对结构产生“上向因果”(upward causation)作用。结构与能动性之间持续相互影响,而因果力可以在任何一个方向发挥作用。批判实在主义理论家玛格丽特·阿彻(Margaret Archer)将这种相互影响描述为“形态创生的循环”(morphogenetic cycle)。

承认涌生的实在性也不意味着否认解析的用途。恰恰相反,批判实在主义者所主张的社会涌生构成论说明分解(decomposition)有可能发挥重要作用。要找出给某种结构带来涌生特性和效力所不可或缺的内在成分和关系,分解是关键手段,上文提到的汽车即为一例。

最后,承认涌生的实在性不等于对个人有任何类似于社会达尔文主义或其他“有机”(organicist)社会理论的不敬。整体具有部分所没有的效力,并不意味着整体的价值高于部分。事实上,它有可能引发对整体(相对于部分)的批评。这正是批判实在主义者强调社会理论必须考虑个人行动者的一个原因。

实证主义者通常对比较历史社会科学持怀疑态度。他们担心这种研究过于“特定化”(particularistic),不够“通则化”(generalizable)。批判实在主义者并没有这种担忧。从批判实在主义的角度看,通则化不是科学的唯一目标,甚至不是最重要的目标。科学的首要目标是揭示表面现象背后的结构、效力和过程,而这些并不一定具有通则性。它们可以是特定的事件(如法国大革命)、结构(如法国旧制度)、效力[如征收土地税(taille)的权力]或过程(如七年战争)。当然,细致考察特定事项有助于我们理解革命、国家形构、征税或帝国冲突等普遍事项。但普遍(general)并不等于放诸四海而皆准(universal)。这类研究不会得出任何适用于一切时空的“定律”。例如,我们不可能基于斯考切波的社会革命理论预测古代中国的朝代转换(如从明朝到清朝)。然而,它有可能帮助我们做出有助于逆推过程的类比。这正是社会科学必须将特定化与通则化这两种研究策略融为一体的原因。基于这种考虑,实在主义者主张将“深入”的个案研究与“广泛”的类型研究(type- based research)结合起来。

还原论者对历史社会学的质疑往往出于另一个原因:它有时无法提供“微观基础”。批判实在主义者认为这种担忧没有必要。当非还原分析法无用武之地时,还原法也许能派上用场。例如,对于马克思主义阶级意识理论来说,西方民主社会缺乏社会主义革命是一种“经验上的异常”(empirical anomaly)。在分析基于阶级利益的社会运动“搭便车问题”以及革命政党的“阈值效应”(threshold effects)时,理性选择理论大有助益。但方法论还原在这些研究上得心应手,并不说明所有研究都需要“微观基础”。在许多情况下,宏观社会学足以提供完备的解释。涌生理论可以帮助我们理解个中缘由:社会结构往往具有作为结构一分子的个人所不具备的效力和特性。从而,结构分析合情合理,结构性解释同样能令人信服。如果宏观解释无法成立,我们就需要关注微观层面;反之亦然。

批判实在主义对强社会涌生论的认可为比较历史社会学奠定了坚实的哲学基础。首先,本体涌生论的言外之意是,只要大规模历史事件(如革命)和社会结构(如国家政权)具有无法还原为人际互动的涌生特性或效力,我们就有充分的理由对它们进行重点考察。批判实在主义为反驳方法论个人主义者的“微观基础论”提供了坚实的依据。它事实上表明,既然强涌生已足够普遍,举证责任往往就落在坚持认为某一现象能由纯粹个人维度充分解释的还原论者身上。

其次,历时性涌生论的言外之意是,任何社会科学都必须以解释新社会结构的涌生为重要任务。这要求我们关注全球范围内的长期现象。马克斯·韦伯曾说过,历史社会学是一个永远年轻的领域,因为当下始终会对过去提出新的问题。批判实在主义者可能会进一步说,历史社会学之所以能永葆青春,原因正在于新结构的不断涌现和持续发现。

再次,下向因果论的言外之意是,放诸四海而皆准的方法论个人主义有其局限性。人永远离不开他们作为一分子的社会与文化结构(家庭、宗教、政体等)的塑造和影响,所以社会或历史分析不能以先于社会的个人或不受文化影响的人性为出发点。因此,在批判实在主义者看来,理性选择理论或其他类型的方法论个人主义有将特定历史背景下的意识形态向全球推广的政治嫌疑。

最后,构成涌生论为比较分析提供了依据。如果涌生效力和特性确实受组成成分内部关系的影响,那就有必要搞清楚哪些关系和成分是必要的,哪些则是偶然的。一个解决办法是基于反事实推理(counterfactual reasoning)的实验。例如,我们可以问:如果法国的旧制度有一个更高效的税收体系,或者它未曾向美国革命党人提供资金,从而未曾债台高筑,法国大革命是否仍会发生?但反事实论证能否用于历史社会学,在很大程度上取决于分析者的背景知识,也就是他们关于其他事件的知识储备。另一个解决办法是相似个案的明确比较。例如,有人可能会认为,18 世纪的英格兰之所以没有爆发社会革命,是因为它有一套高效的税收体系,从而无须负债累累就可以为海外殖民地的军事部署提供资金。

然而,关系涌生论同样为系统比较分析提供了依据。效力永远是相对于某个事物而言的。我们无法抽象地谈论法国和英国国家政权的权力,而只能把它们放到相对于其他结构的具体关系中加以讨论。虽然英国政府在向本国国民征税方面权力大于法国政府,但由于法国王室在欧洲贵族中的势力,法国政府对欧洲外交的影响要远大于英国政府。因此,我们永远只能从相对于某一个社会系统(如“国家财政系统”或“欧洲大陆外交系统”)的外部关系角度来考量社会结构的效力。

“价值中立”与历史社会学

在美国,社会学专业的学生通常要上一学期的“古典社会学理论”必修课。一般情况下,这门课的主要内容是现代社会学的“奠基人”,也就是马克思、涂尔干和韦伯的文本。学生有时也会读到这门学科“次要奠基人”的文本,如亚历克西·德·托克维尔和格奥尔格·西美尔。如果不了解西方国家的历史,这些奠基人的许多文本都不好懂。这和他们所分析的社会变迁发生在 19 世纪有关,但还有一个原因:他们往往从比较历史的角度解释这些变迁。马克思、韦伯和托克维尔尤其如此。马克思和韦伯都对近代西方资本主义的发展感兴趣,都相信近代资本主义发轫于英格兰,但他们对此的解释大不相同。马克思重视公有地圈占对近代早期英格兰的作用,认为它促成了“资本的原始积累”;韦伯则强调“新教伦理”对“资本主义精神”获得成功以及“近代资产阶级”的性格塑造的重要性。托克维尔对近代社会平等观的成因和结果更感兴趣。他对这一问题采取了明确的比较视角,认为“对平等的过度热爱”在他的故土法国侵蚀了源远流长的“对自由的热爱”。他将法国与美国进行对比,指出地方政府的高效运转为平等与自由在美国的平衡提供了便利。古典理论的这些例子告诉我们,比较历史分析从现代社会学诞生之日起就是其核心要素。

现代社会学以“价值中立”而自居,但这门学科的多数奠基者恐怕不会同意这种看法。马克思显然持反对态度。在他看来,社会科学从本质上就具有“批判性”。试举一例,马克思对“原始积累”的分析在一定程度上是对政治经济的历史批判。他认为,近代资本主义并不像政治经济学家说的那样源于法律意义上的平等者之间的自由交换;相反,它以强者对弱者的暴力掠夺为前提。托克维尔同样不会同意。以他对法国大革命的分析为例,在他看来,这场革命也许打出了“自由、平等、博爱”的旗帜,但它导致以平等为名压制自由,而这是一种重大的损失。在这三位注重历史分析的奠基者中,只有韦伯赞同一种“价值中立”(wertfrei)的社会科学。

韦伯所说的“价值中立性”(Wertfreiheit)是什么意思?他并不是说价值对研究没有影响。准确说来,他认为这种影响可以被限定在研究问题的选择上,而不应该在实际研究过程中扮演角色。因此,他坦然承认,自己对近代西方资本主义诞生(以及更宽泛意义上的西方理性)的关注源于欧洲在世界上的经济霸权以及他对某些西方文化成就(如实验科学与和声音乐)的“普世意义”的个人信念。但他否认这种“文化价值”对自己的科学研究过程造成了任何影响,并主张,对西方资本主义令人信服的解释应该能说服那些价值观不同的人。他进一步否认科学研究的结论在本质上有任何政策意涵。

要注意的是,韦伯的“价值中立”概念建立在对人类“价值”的特定理解上。在韦伯眼里,价值是“终极的”“非理性的”“主观的”。在思想意义上,它们本身即为与其他目标截然不同的目标,从而具有“终极性”。它们的“终极性”还具有存在(existential)意义,因为我们愿意为之付出生命。韦伯指出,近代西方文化产生出七种终极价值:核心家庭、宗教救赎、经济成功、政治权力、艺术审美、科学真理以及情欲之爱。将一种价值置于所有其他价值之上,并愿意为之牺牲,这并不难想象。在韦伯眼里,一切坚守的价值最终都是“非理性的”。他否认任何“实质上理性”(substantively rational)的价值判定理由,认为每个人的价值都是个人选择的结果。韦伯由此假定价值完全是主观的,它们在这个彻底“祛魅”(entzaubert)的世界上没有客观基础,真正将价值投射(或试图投射)到世界上的是我们自己。

总体而言,至少出于四个原因,批判实在主义者对韦伯的观点持怀疑态度。首先,价值不是道德的全部。借用加拿大哲学家查尔斯·泰勒的话说,我们有许多至为重要的道德抉择无关乎做什么,而关乎是什么。换言之,它们考虑的不是某一时刻在不同行动之间做出具体选择,而是关于成为某种人(而不是另一种人)的志向,这种志向有时并不明确,往往隐居幕后,但主导了我们的许多行动。

其次,我们的价值往往不是“终极目标”。相反,它们是美国实用主义哲学家约翰·杜威所说的“视野所及的目标”(ends-in-view),也就是作为长远计划一部分的短期目标。这些目标和计划可能出于实际考虑,而不关乎存在。例如,我们可能为了让父母开心而希望学钢琴,或为了让领导满意而尽力减少拖延。这些都是未必关乎“终极价值”的“视野所及的目标”。

再次,我们在伦理和道德方面的选择并不总是纯粹非理性的。一方面,它们受到人类进化过程赋予我们所有人的特性的制约:高度社会化、高度智慧化和高度脆弱化的哺乳动物,寻求互动与意义,需要大量关照,尤其在年幼和年迈时。另一方面,这些选择受个人与集体经历的影响。有时候,我们是从自身的贫困或迷失经历中学会了伦理与道德。

最后,批判实在主义者否认价值是我们投射到一个无意义的“祛魅”世界的“主观”之物;相反,价值源于我们与这个世界和他人之间实实在在的互动。它们既具有主体间性,也具有客体间性(interobjective)。这些关系有时会生成社会理论家汉斯·约阿斯(Hans Joas)所说的有望形成持久二阶(second-order)坚守价值(如“和平”“忠诚”或“热情”)的“自我超越体验”。哲学家阿奎尔·比尔格拉米(Akeel Bilgrami)最近说,价值甚至有可能内在于这个世界本身;世界召唤我们与其发生价值关系,而不是相反。按照这种观点,我们从未“祛魅”过。

———

微信搜索“燕京书评”(Pekingbooks):重申文化想象,重塑文字力量。